キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

とっておき!記憶のコツ

4月になり、新学年が始まりました。みなさん、4月からはこうしよう、ああしようと学習に対する意気込みやモチベーションを高くもっていらっしゃると思います。日々の勉強のなかで英単語や社会科の用語、数学の公式など、覚えなければいけないことはたくさんありますね。今月は、インプットした知識を長く記憶させる、定着させるコツを、キャンパスレポーターの先輩に伺いました。

ぜひ、これからの学習の参考にしてみてください。

「好き」を支えに!

▲宮島(広島県)では「平清盛」に思いを馳せました。

何かを覚えるとき、好きなものと関連付けることを心がけています。私の場合は、旅行の思い出から日本史の出来事を覚えたり、好きな洋楽の歌詞から英単語を覚えています。好きなものと結びつけられないというときもあるかもしれませんが、その教科について一つひとつ読み解いていけば、どこかできっと想起させるものがあるはずです。想起させるものを見つけていく過程でも教科について理解を深めていくことができるので、一石二鳥だと思います。興味のないことを覚えるのは苦痛ですが、「好き」を追いかけることは楽しいですよね。それを利用して、効率よく必要事項を覚えていけたらと思います。応援しています。

恥ずかしさも暗記の味方?

▲大学の微生物学の試験前に使っていたものです。学名(生物などの分類に用いる学問上の名称)を丸暗記しなければならなかったので自撮り録音法を使っていました。

私のおすすめする暗記法は、「自撮り録音法」です。自分で考えた暗記法の中で一番ユニークかつ効率的だと感じたのでご紹介します。具体的には、スマホの録音機能で古文単語「いみじ」を吹き込み、3秒あけて「並々ではない」とその意味を吹き込みます。このように自分で単語読み上げテストを作り、それを移動中などの時間にひたすら聞いていました。自分の声を自分で聞くというのは非常に恥ずかしくて嫌でしたが、そのストレスによりかえって耳に残るんですよね。ただ聞き流すのではなく、この3秒の間で意味を思い出す訓練を繰り返すと効率よく覚えられます。今でも私は大学のテスト前に使っています。発音の問題があるので英単語には向いていないかもしれませんが、古文単語の暗記などにはぴったりです。ぜひ試してみてください!

自分の言葉で説明しよう!

▲『日本人が知らない 安全保障学』/潮匡人 著/中公新書クラレ

勉強の合間に読んでいる本です。携帯以外に、自分なりの勉強の息抜きをつくってみるのもおすすめです。

みなさんは社会科の用語を覚えるとき、教科書のどこを覚えようとしますか?太字の部分を考える方が多いのではないでしょうか。しかし、本当に重視すべきは用語の周りに書いてある、説明の部分だと私は考えます。たとえば、「円高」だけを覚えるのではなく、「円の価値が高くなる、たとえば “1ドル=100円(1円=0.01ドル)” から “1ドル=50円(1円=0.02ドル)” になる」のように具体的に説明してみます。意味を理解せずに丸暗記すると、正しく理解していない場合があります。実際の入試では(とくに大学入試では)、用語そのものより意味を問う問題が多いと思います。ぜひ、言葉の意味を自分で説明できるまで理解し、長期記憶にしましょう!

まとめノートを工夫する

▲大学の授業内容を自分の言葉でまとめたもの。後で見返すことはほぼないので殴り書きですが、10枚くらい書きます。

おすすめの暗記法は、授業の内容を自分の言葉でまとめ直すことです。箇条書きした言葉を矢印で結ぶのもよし、文章で丁寧にまとめるのもよし。必要に応じてイラストや4コマ漫画を描いてみるのもおすすめです。作業するうえで大切なことが2つあります。一つ目は、まとめる過程ですべて暗記する心意気で臨むことです。まとめたノートを後で見返すのは効果的ですが、結局手を動かしているときが一番覚えられます。二つ目は、部分と全体、因果関係を意識することです。勉強していると事象間のさまざまな関係に出合いますが、上記2つに還元できることがほとんどです。部分と全体という縦の意識、原因と結果という横の意識をもつことができれば、大枠をつかみやすくなり、細部も覚えやすくなります。

記憶定着には数をこなそう!

▲高校時代使っていた暗記カードです。単語帳よりも大きくて丈夫で使いやすいです。

私の考える記憶のコツの一つ目は、とにかく復習の回数を重ねることです。私は高校時代に電車通学をしていたので、高3のときは毎日英単語帳か古文単語帳、日本史の教科書を携帯し、通学中ひたすら暗記していました。コツの二つ目は何かと関連付けて覚えることです。私は自分なりに何か親しみのもてる事柄、たとえば授業中に先生がしてくださった小話などと関連付けて覚えるようにしていました。どうしても覚えられないときには語呂合わせを使うこともありました。コツの三つ目は、単体で覚えるのは避けることです。英単語だったら動詞と形容詞は一緒に覚える、接頭語や接尾語の意味も考えて覚える、数学は導出方法や他の公式との関連も一緒に覚える、日本史だったら前後の出来事との文脈も考えて覚えるなどの工夫をしていました。

時間帯と視覚化に工夫を

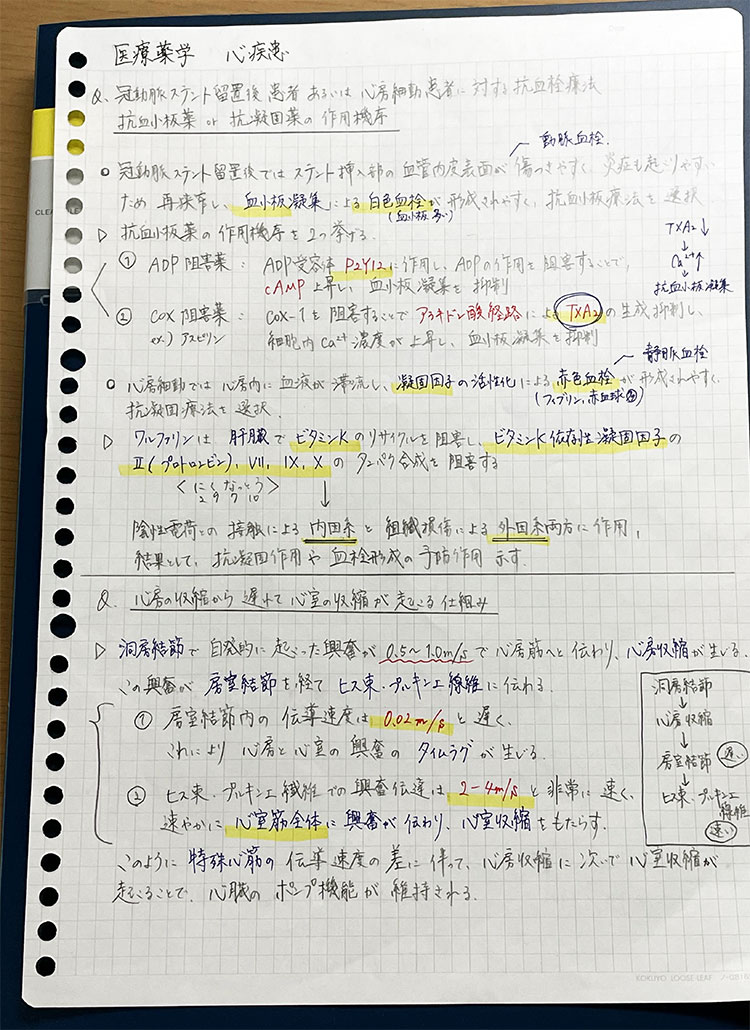

▲大学の定期試験で暗記事項をまとめたノートです。なるべく色を使い過ぎずシンプルにまとめるよう心がけています。

記憶のコツに関して2点お伝えします。まず時間帯に関してですが、夜の就寝前に暗記を行うと記憶が定着しやすいと思います。実際、私も大学の定期試験に向けた暗記は暗記事項をメモしたものを枕元に置き、就寝前にまとめて覚えることで記憶が定着しやすいと感じることが多々あります。次に視覚化に関してです。暗記事項をまとめる際についつい蛍光ペンや多色ペンで色付けをたくさん行ってしまいがちです。ただ、そうするとどこが重要でどの部分はそれほど優先度が高くないのかといった強弱が見えにくくなってしまいます。それを回避するため、私は基本青色ボールペンと黄色の蛍光ペンの2色のみを使用し、色分けするようにしています。また、記憶したことを長期的にとどめておくためには反復が欠かせません。一度覚えただけでは忘却曲線に沿うように記憶が減弱していくので、数日後、1週間後と何度かにわけて繰り返し覚え直すことで長期的に記憶が保持できると思います。みなさんも自分なりの記憶のコツを探してみてください。

英単語の意味に注目!

▲大学の英語の授業で使った教科書の一つです。

『Q: Skills for Success Level 3 Reading and Writing Student Book with iQ Online Practice』© Oxford University Press 2022

ISBN: 978-0-19-490394-3

今回、私はみなさんに英単語を覚えるコツをお伝えしたいと思います。みなさん、英単語を記憶するのが大変だと思いませんか。そんなときは、英単語の構造に注目して単語を分解してみると、意味がわかりやすくなったり、覚えやすくなったりすることがあります。たとえば export という単語を考えてみましょう。意味は「輸出する」ですね。これは「外へ」という意味の接頭辞 ex と、「港」という意味の port に分解できます。こうやって考えると、「港の外へ出す」というイメージから「輸出する」という意味にたどり着きやすいですね。このように、覚えにくいと感じる英単語があったら、一度分解してみると覚えやすくなると思います。ぜひやってみてください。

辞書を相棒にしよう

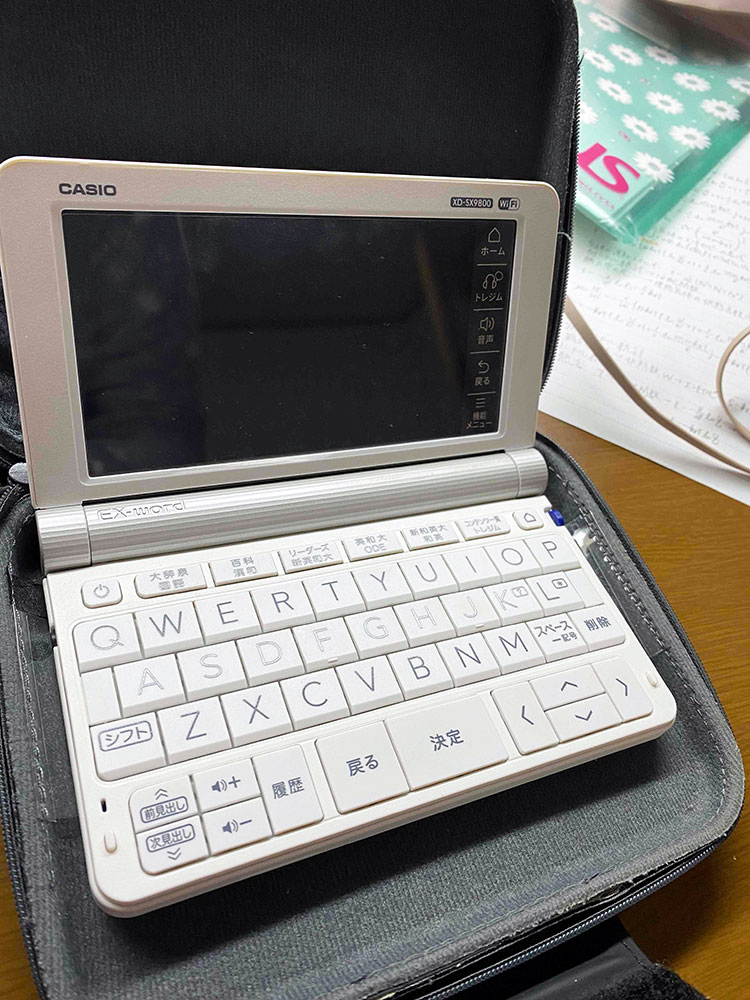

▲私が今愛用している電子辞書です。中高生のときは別のものを使っていましたが、落として割れてしまったので大学入学時に買い替えました。

英単語の暗記ですが、単語帳を移動中などに見るだけでなく、電子辞書を引く、ということを大切にしていたのがとてもよかったと思っています。わからない単語に出合ったときはもちろん、知っているつもりの単語でもうまく解釈ができないときには手間を惜しまず辞書を引くことにしていました。すると、単語自体は知っているけれど、一番よく使われる品詞とは異なっていたり、意外な意味をもっていたりと、辞書を引くことで得られた発見がたくさんありました。また、そのように自分で調べて得た知識は自然と印象に残っているものです。調べるひと手間を惜しまないことが長期的な記憶につながりますので、みなさんもぜひ今のうちから試してみてください!

一番定着する記憶法を

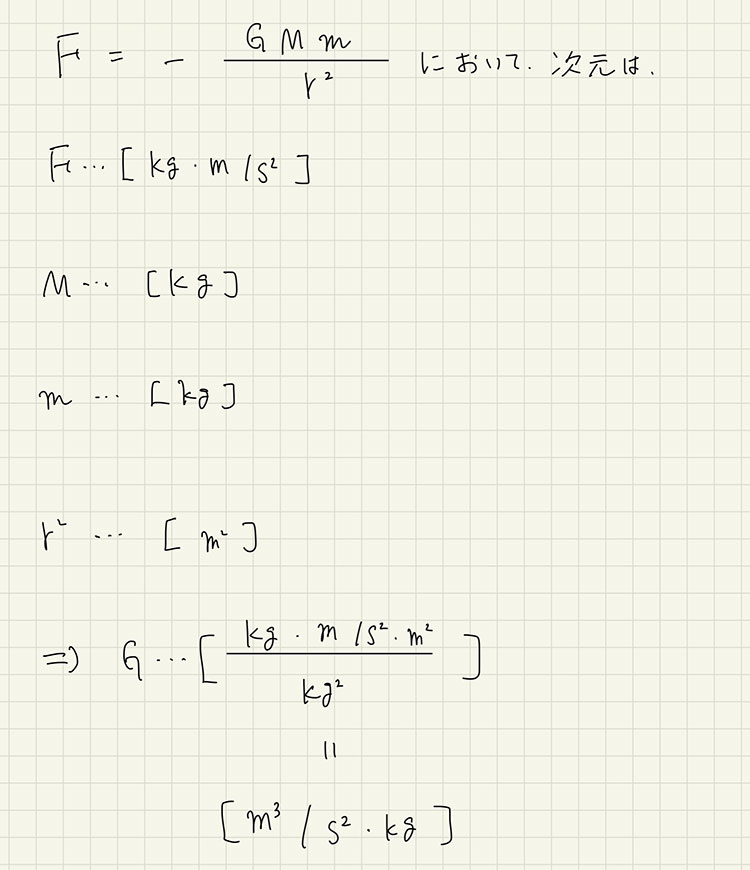

▲物理でよくやっていた「次元を見る」という関連付けの方法です。この場合Gの次元を覚える必要が無くなります。

私が昔から取り入れている記憶法は「関連付ける」というものです。つまり、そのまま覚えるのではなくその対象の意味やほかの事柄を利用して記憶するということです。いくつか具体例をご紹介しようと思います。一つ目はゴロ合わせです。コツとしては意外に思うかもしれませんが、化学の色や古語などを覚えることには非常に有用です。オリジナルのゴロ合わせを作るのもいいかもしれません。二つ目は式や命題の意味をセットで覚えるというもので理系の公式などに対して有用です。たとえば物理の公式一つでも、「どの物理量をどうすることで最終的に何が求められるのか」を把握するだけで、闇雲に覚えるよりも理解度が上がります。これ以外にもさまざまな方法があると思いますので最適な記憶法を見つけてみてください。

とにかく反復!

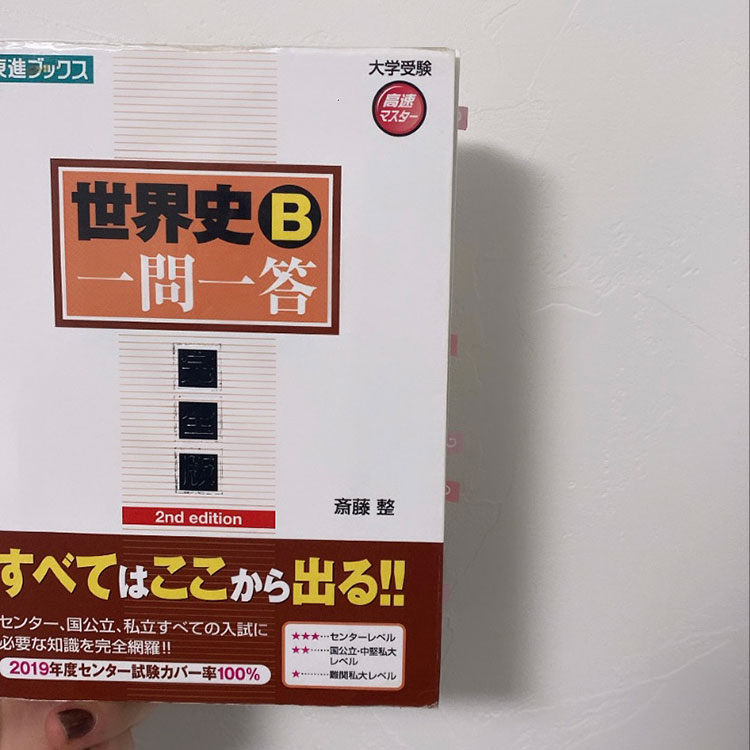

▲『世界史B一問一答 完全版 2rd edition』

大学受験に使用していたものです。当時の付箋がまだ残っています!

現在は、『世界史B一問一答 完全版 3rd edition』に改訂されています。

暗記項目はとにかく覚えるまで見直していました。覚えられない箇所に付箋を貼って、何度か見直して定着したと感じたら剥がす、という作業を繰り返していました。私は暗記項目はすべて移動時間で覚えるようにしていましたが、短時間に集中して覚えるという方法が非常に効果的でした。移動時間を暗記にあてようと考えている方には、持ち運びがしやすい参考書をおすすめします。また、とくに地理・歴史の知識をアウトプットするためには、記述問題というよりはむしろ単純な知識が問われるような問題集を購入し、時間があるときに解いていました。最初は膨大な暗記量に怯んでしまいますが、一度覚えてくると、意外にも楽しく感じてくるものです!

バックナンバー

- 「私の課外活動を紹介します。」(2022年3月)

- 「大学生のテスト・課題事情」(2022年2月)

- 「私が考える「デキる」中高生」(2022年1月)

- 「大学の授業を覗いてみよう」(2021年12月)

- 「志望校選択の「決め手」」(2021年11月)

- 「中高生におすすめしたい一冊」(2021年10月)

- 「私が目指す10年後の私」(2021年9月)

- 「過去問、いつ取り組む?どう取り組む?」(2021年8月)

- 「私が今、身につけたい力」(2021年7月)

- 「ライバルに差をつける夏休みの過ごし方」(2021年6月)

- 「大学生のはまる沼」(2021年5月)

- 「学校の授業との付き合い方」(2021年4月)

- 「最高の新学期を迎えるコツ」(2021年3月)

- 「勉強が楽しくなる私のヒミツ」(2021年2月)