キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

大学の授業を覗いてみよう

12月に入り、受験生の方は入試本番が近づいてきましたね。今月は大学入学後に広がる大学の授業についてご紹介します。中高生のみなさんもオープンキャンパスなどを通じて知る機会はあると思いますが、実際に受講したときの感触などはつかみにくいこともあるでしょう。そこで、キャンパスレポータの先輩に自身の経験をもとに大学の授業について語っていただきました。高校の授業とは大きく異なる大学の授業。夢をもちながら勉強に励んでください。

1年生から大学院生まで

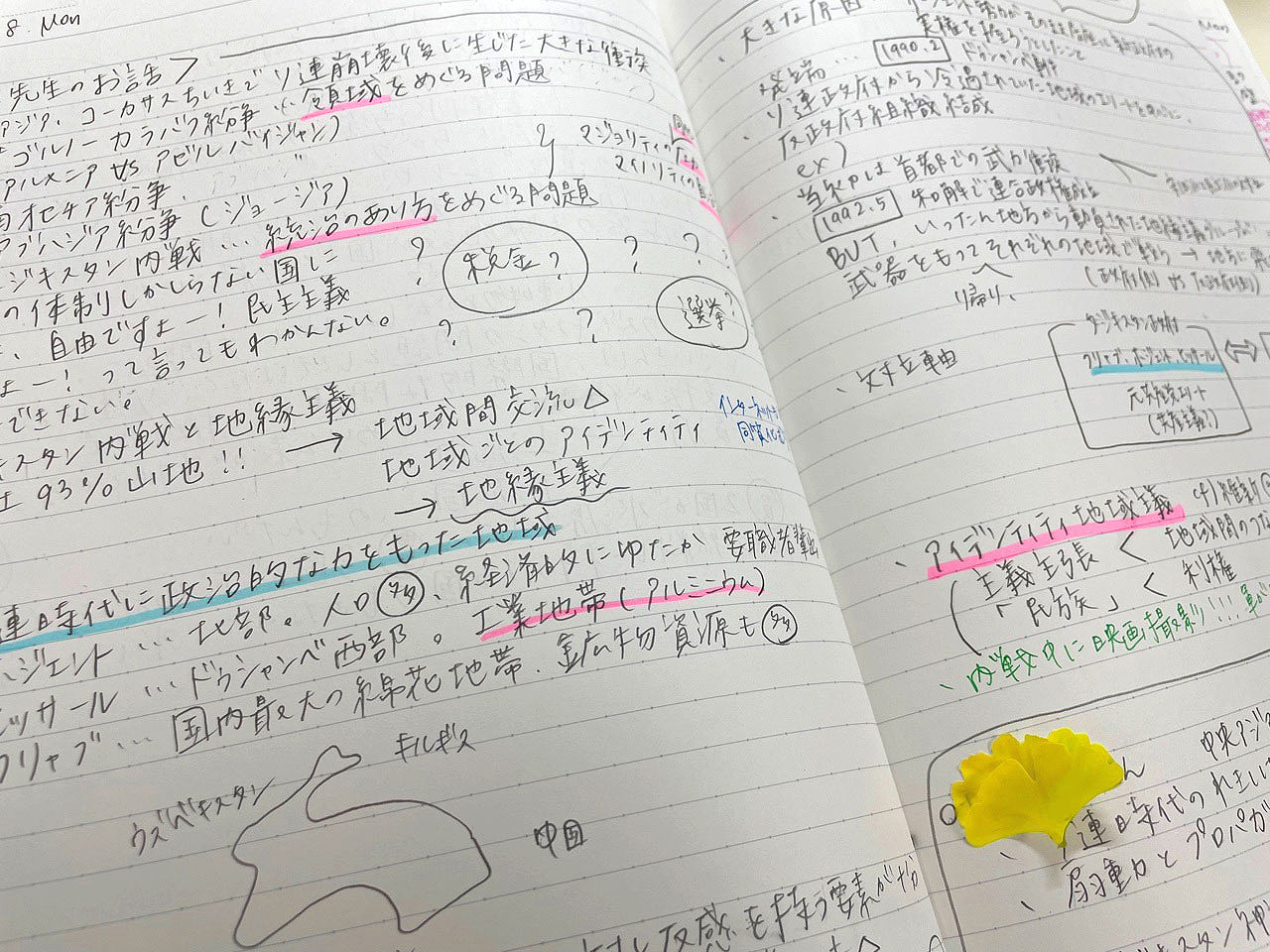

▲授業のノートです。板書はないので、ほかの学生の発表や、先生による補足説明を自分なりにメモしていました。

おもしろかった授業はたくさんありますが、1年生のときに受けた「平和のために東大生ができること」という授業がとくに印象に残っています。中央アジアの国に関連したテーマを一つ選び、半年間かけて、定期的に発表や議論を行いながらプレゼンテーションを完成させていくものです。必修科目(受講が必須の科目)ではなく、また全学部に開かれた授業なので、1年生から大学院生の方まで、さまざまな学生が受講していました。私は中国の「一帯一路」構想が中央アジアの国に及ぼす影響について調べました。国際関係についての知識や考え方はもちろん、参考になる情報の探し方やスライドの作り方まで、先輩から多くのことを学ぶことができました。毎週の課題量がたいへん多くてハードでしたが、本当に受けてよかった授業の一つです。

前期課程で視野を広げよう

▲法学部は教科書の量が多く、読むのが大変です!

大学の授業は、高校とは全然違います!授業時間が長かったり、黒板での板書がほとんどなかったりしますが、慣れるのに時間がかかりました。私が通う東京大学では、前期課程と呼ばれる2年間、必修科目とは別に文系・理系の縛りを超えて広範な分野の授業を履修することができます。私は法学部への進学を希望していますが、これまで農業や心理、アメリカ史、国際関係などの授業を履修しました。高校とは違い、時間の余裕さえあれば、興味に応じてたくさん受講することができるので、自由度が高く、さまざまな分野に触れることができ、視野が広がります。また、東大の法学部への進学を希望する2年生にとっては、駒場キャンパスの900番と呼ばれる大教室で行われる法律の授業が本来は名物らしいので、早くオンラインではなく対面授業で受けてみたいです!

大学ならではの授業

▲私たちの班が実験で使った図です。私たちは無意識のうちに真ん中より左側にあるものに目が向く、ということをご存知ですか?私たちはそのleft-side biasと呼ばれる現象に関連した研究を行いました。

東京大学の1年生の必修科目である、ALESS(文系はALESA)という授業を紹介します。この授業は、一言で言うと「英語で論文を書いてみる」というものです。ALESSでは、新しい実験や調査を行い、その方法や結果を書くだけでなく、先行研究についてまとめたり、結果を考察して今後の展望を示したりしました。まだ大学に入学したばかりで本格的に研究をして論文を書くようになるのは先のことなのに、なぜ1年生からこんなに大変なことをするのか、と当時の私は思っていました。しかし、論文の書き方を学べただけでなく、参考文献の原著論文を読むときに、自分で一度書いたからこそ論文の構造がわかりやすいと感じ、とても有意義だったと今では思っています。

わくわく楽しいフィールドワーク

▲大学のグラウンドです。学内の至る所に植物が生えていて、緑豊かです。

私の大学には地域に根ざした人材を育成することを目的とした「地域課題実習」というフィールドワークがあります。20ほどのコースの中から好きなものを選び、地域活性化や子ども支援など、今地域で起こっている問題を解決するにはどうすればよいかを考え実践し、年度末には成果を学内外の人々に発表します。私は身近な樹木などの利用法を検討するプロジェクトに入り、大学内にたくさんある広葉樹を使ってフレグランスや家具を製作し、大学祭で販売しました。座学だけではなく、実際に行動を起こすことで問題点をより意識することができ、2年経った今でも心に残っています。

ゼミで興味深く学べる

▲『情報とインセンティブの経済学』/石田 潤一郎・玉田 康成 著/有斐閣

自分たちで選んだ参考書です。

大学の勉強のなかで、とくに今までとは違うと感じたものはゼミです。専門性が高く、ほかのゼミの学生や教授と話し合いながら専攻分野を学ぶのが特徴です。講義形式の授業とは違い、積極的に発言したり話し合ったりするので、能動的に学ぶことができます。教授のアドバイスを受けながら、読む教材も自分たちで決めるのには驚きました。私は「人的資源管理論」のゼミに参加しています。人的資源管理論とは、企業の経営資源のうち、とくに人的資源をどのように制度設計し、運用していくかを検討する学問です。ゼミはひと学年10人で、2年生から参加するため全員で30人ほどで活動しています。グループに分かれて活動しており、私たちのグループは企業の評価方法について学んでいます。企業について今まで知らなかった側面が学べてとても興味深く感じています。

講義室の外に広がる学び

▲フィールドワークで行った、ブータンの過疎集落です。

大学の授業というと、大きな講義室で先生の話を聴いているイメージでしょうか?そういった授業も多いですが、大学や学部によってはさまざまな形態の授業があります。私が学ぶ地理学・地域研究の分野では、フィールドワークがあります。さまざまな地域へ実際に行って学ぶのは、一方的な講義や本からだけではわからないことがたくさんわかっておもしろいです。もっとも印象に残っているのはブータンでのフィールドワークです。現地の自然や文化、人と関わりながら地域を理解していくのはとても楽しく、多くの学びを得ることができました。あなたも大学生活では、講義室を飛び出して現場で学んでみませんか?

京大の「おもろい」講義は?

▲ちょうど去年の12月に撮った雪の京大です。京都の冬は非常に寒いので、一限目の前には雪が積もっていることがたまにあります。雪の京都も風情があっていいですよ。

大学の一般教養の講義では、「教授が自分の研究を紹介する」というものがとても多いです。今回は、京大のどの学部でも受講できる一般教養の講義をご紹介します。京大の一般教養の講義は全部で3,000近くあり、一流の先生が直接教えてくださる講義ばかりなので講義を選択するのに苦労します。その中の一つに「生物学のフロンティア」という名物講義があります。一流の先生方がリレー形式で「おもろい」生物学を紹介してくださいます。たとえば、「小鳥はなぜきれいな歌声を発するのか」「植物と昆虫の間のコミュニケーション」といった内容があり、ノーベル賞を受賞された先生や総長もご登壇されます。京大に入った際は、ぜひ履修されてはいかがでしょうか?

あなたも事件解決!?

▲試験勉強のときのメモです。絵はほんわかしていますが友達と凶器の持ち方についてこの図で話し合っていました。

大学で一番印象的な授業は法医学の授業です。法医学とはドラマ「科捜研の女」をイメージしていただければわかりやすいでしょうか。ご遺体を検案してその死因や死亡時刻を推定するために、さまざまな所見について学んだり、医学に関連する法律について勉強したりします。この授業は座学だけでなく実習もありますが、血液がヒトのものかを調べる試験の演習、ヒトの血液型やDNAの検査、模擬親子鑑定試験などというように大変ユニークです。先生によると現在法医学の道に進む人が少ないそうですので、興味をもった方はぜひ医学部に進み、法医学者になって日本の犯罪捜査に貢献してみてはいかがでしょうか。

農業体験合宿

▲九大農学部が育種した品種のぶどうです。 この講義で収穫・梱包したあと、お土産として2房もいただきました!

私が実際に履修した、農場で寝食を共にしながらさまざまな農業体験をする合宿についてお話しします。夏休みの3日間で行われ、20人程度が参加しました。ぶどうの収穫や豆腐作り、れんこん掘り、鶏の解体などがあり楽しかったです。ほぼ全員が初対面でしたが、実習や掃除・ご飯作りを共にしていくうちに仲が深まり、最後の夜には遅くまで人狼ゲームで盛り上がりました(笑)。もちろん遊んでばかりではなく、実習や講義を通して私たちは生命をいただいていることを実感し、農家の方の苦労も知りました。食に対する感謝の気持ちがより大きくなった気がします。九大にはほかにも、北海道でのスキーや自炊について学ぶ講義など魅力的な講義がたくさんあるので、九大志望の方は楽しみにしていてください!

自分から勉強しにいく!

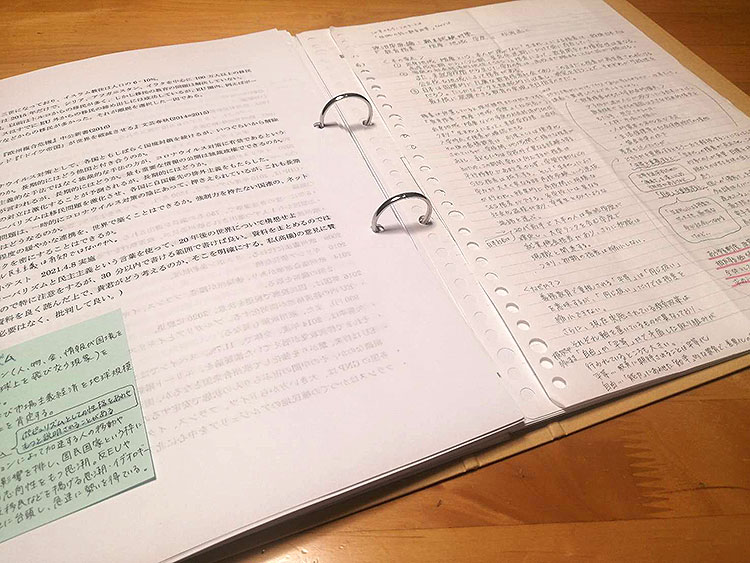

▲講義のレジュメと、期末試験に向けて参考文献を読みながら本の内容と自分の考えを整理したファイルです。

私が所属している学科には「政治学原論」という必修講義があります。国家に関する意識がどのように形成され、国家という機構がどう確立したのか、民主主義などの概念はどのように展開されてきたのか、こうした議論をふまえて21世紀に生じている問題にどう向き合っていくべきか、などを考えます。講義の流れは、何枚ものレジュメ(要旨、要約)を読み込み、講義動画を見て、必要に応じて参考文献も読みながら、提示されたテーマに対する自分の考えを論述するというものでした。大学以降の学びで何かを得るにはまず自分で動く必要があります。中高生のうちから興味をもったことについて自分で調べたり、自分の意見を考えたりする習慣を身につけておけばよかったなぁと心から思っています…(笑) 。