キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

大学生のテスト・課題事情

2月になり、受験生は入試本番、受験生以外の方は学年末テストの対策で忙しくしていらっしゃることと思います。高校までのテストは制限時間内で自分の頭だけを使って解答するものがほとんどですが、大学のテストってどんなものだろうと思っている方もいらっしゃることでしょう。そこで、今月はキャンパスレポータの先輩に、高校生の時とは一味ちがう大学のテスト事情について語っていただきました。ぜひ、参考にしてみてください。

町の魅力を再発見

▲まとめたレポートの表紙。最初は表紙のつけ方もわからず、あくせくしていました。

大学に入って一番印象に残っているテストは、「魅力的な場所とそう感じる理由をA4用紙5枚にまとめなさい」というものです。私は高校時代によく遊びに行っていた商店街を選び、実際に訪問しました。ただ客としているのではなく、「なぜ」という気持ちをもちながら町を観察すると、気づかなかった商店街の心配りを見つけることができました。商店街の歴史もあわせて調べることで、なぜこの地に大きな商店街が作られたのか、ショッピングモールが買い物の場として主流になるなか生き残り、さらには人気のスポットになっているのかということがわかり、多角的に物事を見る目を養うことができました。丁寧に取り組んだおかげで最高評価をいただくこともでき、一番思い出に残っているテストです。

考えてみれば基本問題

▲法学部のテストは2週間に渡るので、いつも最終日に友達とプチぜいたくをします(フォーチュンガーデン京都にて)。

京都大学の法学部では、専門科目の成績はすべて期末テスト一本勝負となっています。つまり、どれだけまじめに授業に出席しても、テストでとんでもない間違いをして60点以下になると単位を取ることができません。これだけ聞くととても厳しいと感じられると思います。実際にテストを受けて、1行のみの問いかけに対してA4用紙4枚渡されたときは、一生懸命勉強してもあっけなく落とされるのかと絶望しましたが、制限時間のなかで落ち着いて今まで学んだことを思い出すと、実は基本的な問題の言い回しが変わっただけだと気づきました。みなさんも、応用問題は基本問題の組み合わせだと聞いたことがあると思います。大学での勉強も同じです。みなさんが今勉強されていることはきっと将来役に立ちますので、がんばってください。

持ち込みOK、 レポートのようなテスト

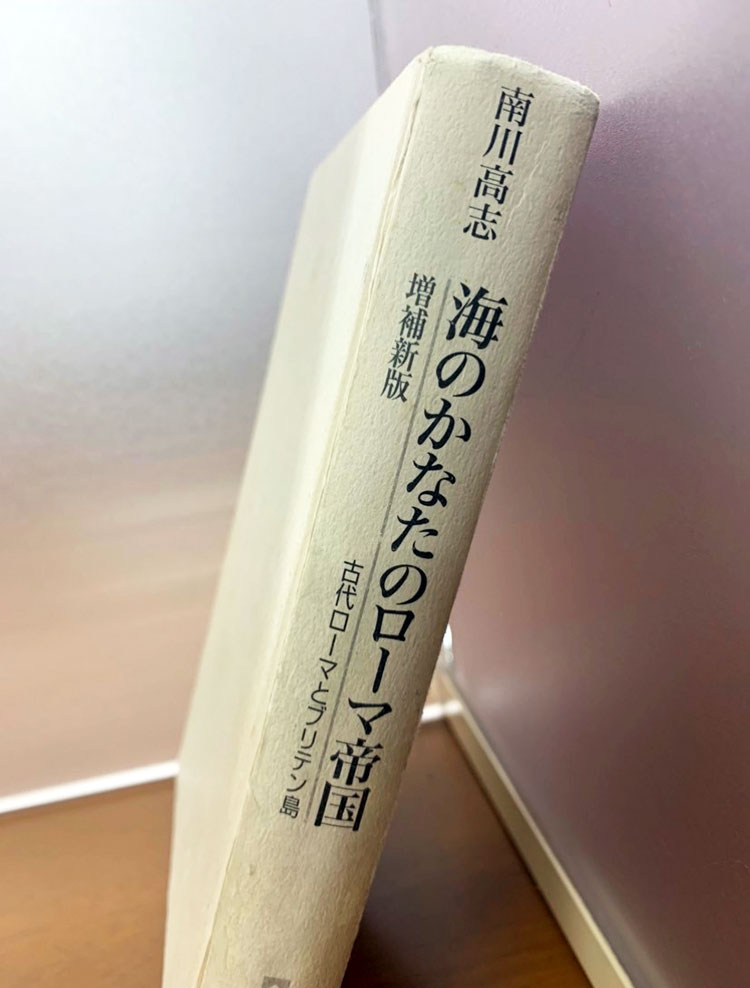

▲『海のかなたのローマ帝国 古代ローマとブリテン島』/南川 高志 著/岩波書店

テストの時に選んだ図書です。

私が1回生の時に履修していた一般教養の「西洋史」という授業のテストは、「授業中に紹介した本を1冊選んで読み、それについて意見を述べよ。持ち込み可。」という内容でした。解答用紙は確かA4、1枚でした。理系かつ日本史選択だった私は、当然対策をしなければ太刀打ちできないので、12月くらいにテストの内容を知らされてから本を読み、感想をひたすらWordに打ち込みました。そして書き終えた感想は8,000字超え。当日は印刷した原稿を持ち込み、テスト中ひたすら原稿を手書きで解答用紙に書き写していました。途中で書き写す時間が足りないかもしれないと焦りましたが、テスト終了時刻は延長してもらえました。テストという形式ではありましたが、実態はほぼレポートという、少し風変りで印象に残っているテストです。

コロナ禍での試験

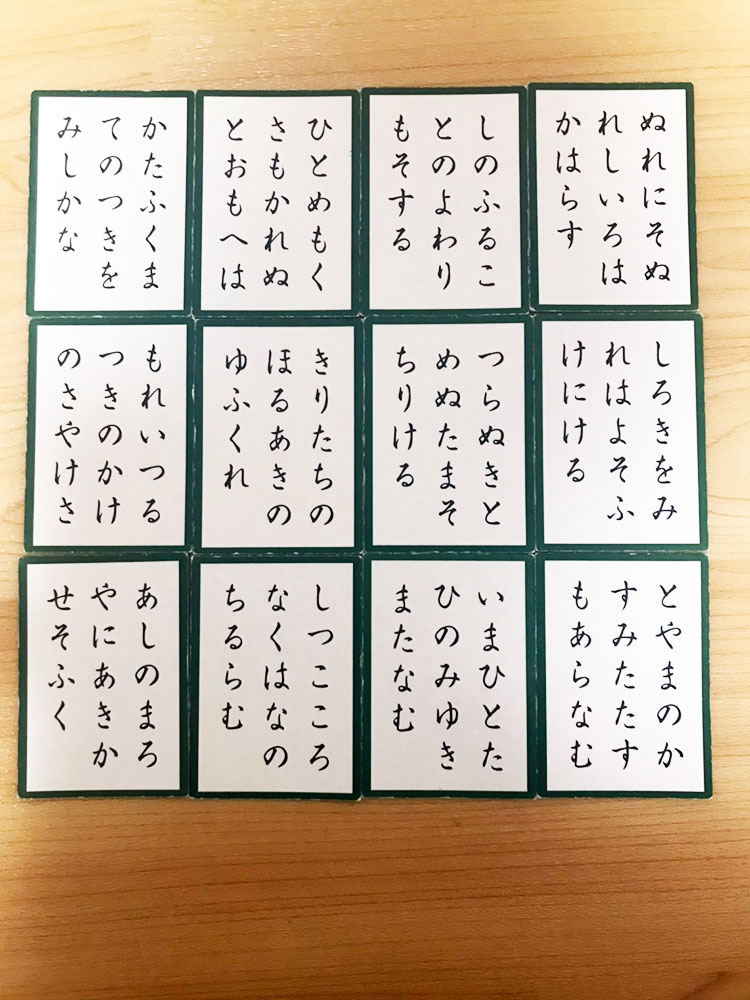

▲試験前、試験後はサークルで競技かるたをしています。写真は、私のお気に入りのお札です。

私の場合、去年はほぼすべての授業がオンライン試験でした。自由に教科書やネットを閲覧できる状態なので、例年と比べて出題方法がまったく異なりました。暗記で乗り切ることはできなくなり、深く理解しておかないと解けない問題や記述問題しか出なくなりました。試験対策としてすることは大きく変わりませんでしたが、より教科書のすみずみまで理解しようという気持ちで取り組んでいました。最も難しかった問題は、「授業で習ったことに関するおもしろい問題を作り、それを解きなさい。ただし教科書に記載してある問題の場合、点は与えない。」というものでした。おもしろいかどうかは別として、問題は作れたものの完全には解けませんでした…。しかしよい評価をもらえたので、がんばって問題をひねり出したことが伝わったのかなと捉えています(笑)。

問いを立てて考えを深める

春学期の英語では、シェイクスピアのマクベスを英語で読むという講義を受講していました。学期末にはレポート課題が出され、作中の文章を使った文法解説問題、英語で内容を要約する問題、作品に関して自由にテーマを設定して英語で論じる問題が出ました。とくに、最後の自分でテーマを決める問題が私にとっては難題でした。この問題に取り組む際には、マクベスを研究している論文や解説文を読み、過去にどのような議論がなされているのかを学ぶところから始めました。完全に新しいことを考えるのはとても難しいので、世の中ですでに研究されているところを足掛かりにしつつ、自分なりの考察ができるように工夫しました。大学と中学・高校の違いは、問いが決まっていないことだと実感しました。

試験は団体戦

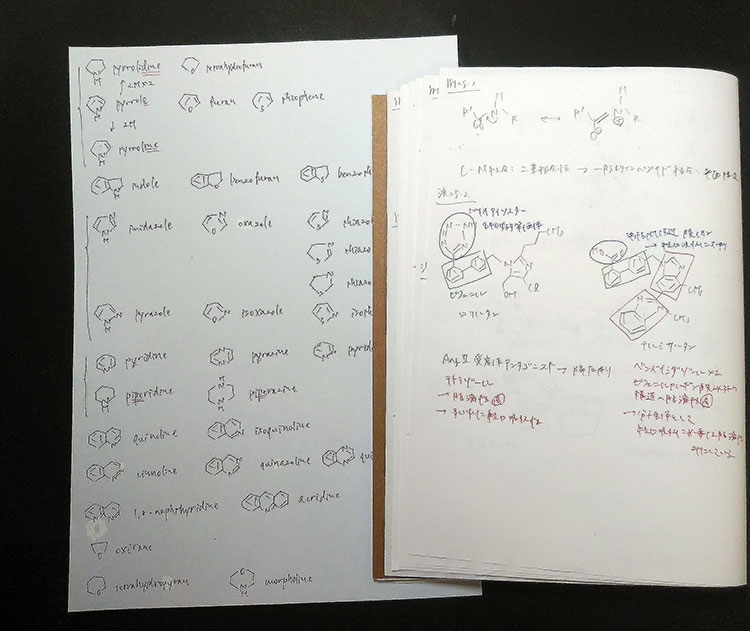

▲テスト対策に使った資料の一部。ポイントをおさえるように気をつけています。

薬学部では授業の評価が試験だけで決まるものが多いため、他学部と比べて試験の比重が大きく、試験前は必死に勉強している人が多い印象です。試験対策に使う過去問や授業内容をまとめた資料を先輩や友人からもらい、それをほかの同級生と共有して試験対策しています。また、過去問には答えがないことが一般的なので、過去問を解いた答えを友人にあげることもあります。そのため、自分一人で試験を乗り切るというより、友人同士で協力し合って乗り切ります。薬学部の試験は科目数が多いうえ、毎回の試験範囲が膨大なため、大変ではありますが、試験のたびに友人同士でコミュニケーションを取っているので、友情が深まっていると感じます。

学生同士で評価!?

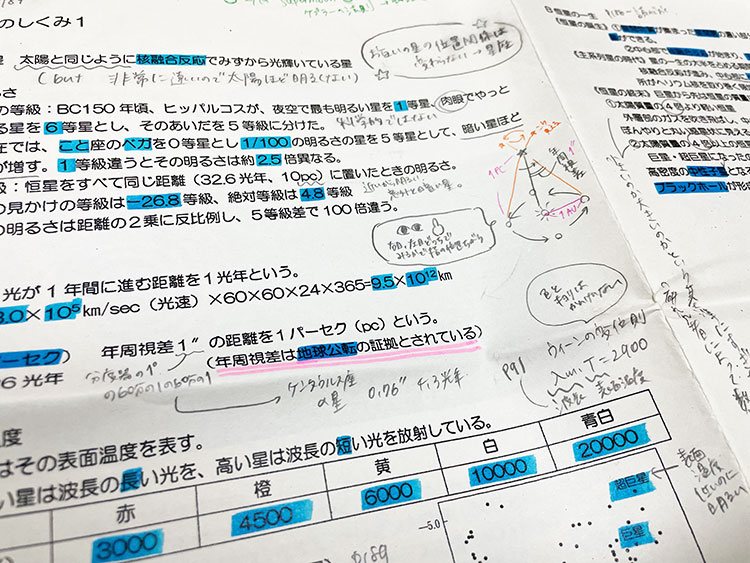

▲高校時代の地学基礎の授業がきっかけで天体に興味をもち、大学でも宇宙の授業を取りました。

レポートを学生同士で評価したことがあります。2年生のSセメスター(4月から夏休みまでの学期)に受けた、「宇宙科学Ⅰ」という授業は、文系学生向けに宇宙についての最先端の知識を教えてもらえるものだったのですが、レポートは複数あるテーマから自分で選べ、形式も自由でした。そして匿名化された全員分のレポートがインターネット上で共有され、学生は全員、自分以外の6名分のレポートを割り当てられ、点数評価を行いました。オーソドックスに図表を用いたレポートを書く人もいれば、詩やSF小説を書く人までさまざまでおもしろく、みんなに満点をつけてしまいたくなりました。ちなみに私は詩を書きましたが、内容が科学的知識に基づいていなかったためか高い評価はもらえませんでした…大学は厳しいです(笑)。

試験は基本持ち込み可能!

▲クラスメイトと試験勉強をした際の写真です!

私が通う東京大学の前期課程では、大半の授業の評価はレポートや期末試験の成績が大きく影響します。たとえば、私が1年生の後期に履修していた政治の期末試験は、両面に罫線が引かれた解答用紙が3枚ほど配られ、出題された問題は1問でした。後期の3、4カ月の間に扱ったすべての授業内容が出題範囲だったので、量が多いうえに試験内容の予想も難しく、試験勉強は大変でした。しかし、高校の授業とは異なり、ほとんどの試験はノートやプリントの持ち込みが可能なので、暗記はさほど重要ではなく、授業ごとの要点を理解し、自分の言葉で説明することができれば問題ないことがわかりました。また、友達と確認しあいながら勉強するのも効果的です。初めはとまどいましたが、少しずつこの試験形態にも慣れていきたいものです!

「検索力」が試されるテスト

▲『スペイン語力養成ドリル2000題 』/加藤 伸吾 著/白水社

実際に持ち込みをしたテキストやノートです。

僕はこれまで、試験とは自分の頭の中の知識のみを使って問題を解くことだと思っていました。高校までは、テストの時間に机の上はもちろん、机の中やズボンのポケットなどに、何か教科書のようなものを持っているだけでも不正行為になるのはあたりまえのことでした。しかし、大学では違いました。試験に向かい、教室に入ります。すると黒板には大きく「持ち込み可」という文字が。教科書やテキスト、さらには辞書やスマートフォン・パソコンまで何でも持ち込み可だと言うのです。実際に問題を解くための思考力は必要ですが、それに加えて教科書やインターネットから情報を取ってくる「検索力」が試されていました。大学の試験には驚かされました。

解剖学実習

▲解剖実習で用いるピンセットとはさみです。

医学部では、献体を解剖して体の中の構造を学ぶ解剖学実習という科目があるのですが、そのテストがとても独特です。普段の授業内では4人班で解剖を行います。テストの時には、普段解剖しているご献体の筋肉や神経に、その構造物に関連した2つの問が書かれた小さなタグがくくりつけられており、その問題に制限時間内で解答します。学年全体の人数が約100人なので、約25体のご献体から問題が出題されます。ほかの班のご献体からも出題されるので、自分の班のご献体では「○○筋はこれだ」などと同定する(=突き止める)ことができても、ほかの班のご献体で同定できなければテストには合格できません。テスト直前には解剖実習室が自習用に開放され、学生同士が教えあいます。

バックナンバー