世の中のさまざまな課題解決に向け日々研究を重ねる研究室を訪問。研究意義と研究内容について紹介します。

~研究室訪問~

知の探求

細胞どうしがやりとりする、微小な“小包”!

エクソソームでねらう、難病のメカニズム解明

私たちの体は、およそ30兆個の細胞によってできている。細胞は骨や皮膚、内臓などさまざまなタイプに分かれており、それぞれに課せられた役割を黙々と担っていると思われていたが、どうやら違うようだ。細胞どうしがまるで互いにやりとりをするように、小包を体中で送り合う姿が見え始めている。

一つひとつの細胞が放出するこの小包「エクソソーム」に注目し、まだ謎が多く残る疾患の治療に結びつけようと研究を続けているのが、東京工業大学生命理工学院の星野歩子准教授だ。体中を駆け巡る細胞間のコミュニケーションをのぞくことで、いったい私たちの体のどんなことがわかるのだろうか。

細胞が使いこなす極小の“ SNS”

私たちは普段の生活において、周りの人と言葉や文字を使ってコミュニケーションをとりながら関わり合いをもつことで社会をつくっている。それと同じように、どうやら私たちの体の中でも、膨大な数の細胞の間でやりとりが行われているという。そのコミュニケーションの手段が、細胞がせっせと放出している「エクソソーム」と呼ばれる“小包”である。大きさはナノメートル(1nm=0.000001mm)サイズ、ウイルスと同じくらいで極めて小さい。もともとは細胞が不要物として細胞外へ放り出していると思われていた物質だが、近年になって放り出すだけでなく、ほかの細胞へ取り込まれていることがわかってきている。星野准教授は、これを細胞間がコミュニケーションをとるための手段として着目し、研究を進めている。

「まるで私たちがSNSを使ってやりとりするように、それぞれの細胞がエクソソームを使って情報を交換しているということが見えてきています」。

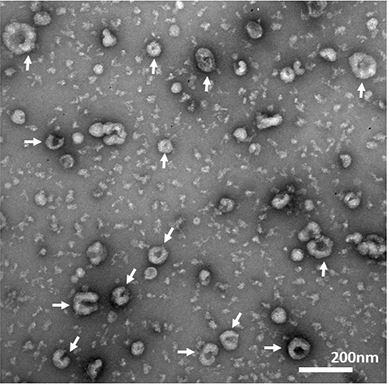

エクソソーム(矢印)の電子顕微鏡写真。直径50〜150ナノメートルの小胞で、細胞から放出される。

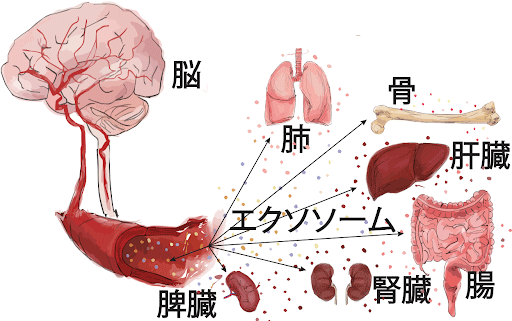

エクソソームは臓器間を行き来し、情報を橋渡しする。

エクソソームを用いた細胞間のやりとりが解読できれば、細胞が何を企んでいるかが事前にわかるようになる。まず星野准教授が力を入れて研究を進めたのが、がんの転移メカニズムだ。がんの転移は患者の生存率を下げる大きな要因であり、また治療を難しくする大きな要素でもある。2015年に星野准教授が発表した論文によると、がん細胞は、転移する前に転移先の細胞に向かってエクソソームを飛ばすのだという。エクソソームを受け取った側の細胞は、メッセージに従ってがんが転移しやすい状態に変化する。

「がんの転移は、がん細胞が転移先に到着する前からすでに準備が始まっているということです。現代の治療では転移がわかってから治療を始めますが、エクソソームのやりとりを読み解くことができれば、転移する前に、転移を予測した治療ができるようになるはずです」と、星野准教授は力を込めて話す。がん以外にも自閉症やアルツハイマー病、妊娠合併症など、現時点では原因が不明で診断が難しい疾病に対してエクソソームとの関わりを調べる研究も進めている。

エクソソームがもつ“情報”を解読せよ

細胞一つひとつがエクソソームを放出するので、その総数は実に膨大だ。たった1ミリリットルの血液中にも何兆という数のエクソソームが存在し、さらにエクソソームはリンパ液や臓器の中など血液以外の場所にも存在している。体の至るところから送り出される極小の粒が、どうやって目的地へ届くのか。その鍵は星野准教授が見つけ出した、ある分子にあった。

「がん細胞が出すエクソソームを詳しく調べると、転移する場所ごとに異なるタイプの『インテグリン』というタンパク質をもつことがわかってきました。この分子が、まるで“郵便番号”のようなはたらきをしているようです」と、星野准教授は説明する。

もちろん、タンパク質は目には見えないほど小さいが、調べる方法はすでに確立されている。そのなかで星野准教授が用いたのは「プロテオミクス(プロテオーム解析)」と呼ばれる技術だ。どんな種類のタンパク質が、どのくらい存在しているのかを一気に解析するこの技術を使い、転移する部位別に、がん細胞が放出するエクソソームを何十種類も解析している。

「どのエクソソームにも共通して含まれているタンパク質もあれば、特定のエクソソームにしか存在しないタンパク質もあります。その中からさらに“郵便番号”として機能しているものを絞り込んでいき、本当にねらった役割を担っているのかをさらに検証するための実験を重ねていきます」。

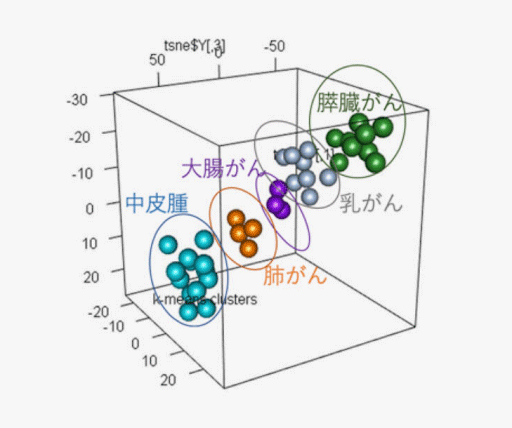

実験は、重ねれば重ねるほど扱うデータの量が増える。2015年の研究では一つひとつの結果をエクセルなどを使って解析していたが、近年の研究はさらに膨大なサンプルを解析するため、機械学習を用いてタンパク質の分類をしている。2020年には、400以上の実験サンプルについて千種類以上のタンパク質の中から共通するものを、機械学習を用いて解析した。その結果、血液中に存在するエクソソームを用いてがんを見つけることができただけでなく、がんの種類まで特定することも可能になった。

「研究では、体がもつ防御システムである『免疫細胞』が出すエクソソームにも特徴的なタンパク質が含まれるという結果を得ることができました。がん細胞がまだ微小で早期発見は難しい状態だったとしても、体の中では危険を知らせる“のろし”のようなシグナルが着実にエクソソームに乗せて出されていたわけです」。

がん患者血中エクソソームのプロテオミクス解析により、がん種別にクラスタリングすることが確認された。

極貧研究室時代、自力でつかんだ研究環境

高校時代に自分の英語力を伸ばしたいと思っていた星野准教授。1年間アメリカの高校へ留学し、そこで出合った元素周期表のおもしろさがきっかけで大学は応用化学科へと進学する。この大学時代に経験したのが、友人の入院だった。

「骨肉腫というがんの一種だったのですが、お見舞いで病院を訪れた時に初めて、子どもでもがんになることを知りました。友人も足を切断しましたし、多くの子どもが手術しても亡くなってしまうという現状にふれ、人間の体の中で起こる変化を知りたい、がんで亡くなる人を減らすような研究がしたいと強く思うようになりました」と、当時を振り返る。

患者さんにできるだけ近いところで研究ができる場所を探して、大学院では先端生命科学を専攻することに。その修士課程の時に出会ったのが後の恩師になるコーネル大学のデイビッド・ライデン教授だった。来日時の講演に参加することができ、「がん細胞は転移する前から、転移先を耕している」という話の内容にひかれてライデン教授と直接メールでのやりとりを続けた結果、大学院卒業前の2010年からコーネル大学で研究をスタートさせることになる。しかし、ここで星野准教授は一つの大きな苦労を経験している。「当時、ライデン研究室はとても貧乏だったんです。ほかの研究室に行くか、自分でお金を調達するかという選択を迫られ、選んだのは後者でした」。

いったんがん研究というテーマへのこだわりは忘れて、どんなテーマでもいいから研究費を得ようと申請期限が近いものからすべて応募した。その中で唯一研究費を得ることができたテーマが、今も研究を続ける「自閉症」だ。

「もともとはお給料のために申請したテーマでしたが、いざ研究すると興味深い結果が得られました。大きな苦労の結果、今の研究室で自閉症は大事な柱の一つになっています。研究費を取ってくるなんてことは、学生時代にはあまり経験しないかもしれません。でも実は、自分でどうにかできるものでもあるんですよね」。

エクソソームも研究環境も、多様性が大事

今、星野研究室には先生を含め11人のメンバーがいる。まだ設立から2年ほどで、初めて卒業生を輩出するのは2023年の3月だ。これから研究室から巣立つ人には、ぜひ世界で活躍できる人になってほしいと伝えている。

「英語のやりとりに臆(おく)することがないよう、ミーティングはすべて英語でやっています。加えて『エレベータートーク』と呼ばれる、30秒〜1分程度で自分をアピールするトレーニングもしています。このような『キャリア開発』と言われるようなプログラムは、アメリカの大学だと積極的に行っているのですが、日本でもトレーニングしておくと、何かの時にきっと役立つだろうと思って取り組んでいます」。

今は11人の研究室メンバーに加えて、外部機関のAI研究者や企業と協力した研究を進めている。関わる人が多ければ多いほど、研究に対する視点も幅広く、多様なものになる。臨床現場に立つ視点で研究する人もいれば、企業側の視点に立つ人もいる。もちろん、生まれが違えば価値観や常識だって異なることはあたりまえだ。この「多様性」はとても大切だと感じるものの一つだと話す。

「2020年には『輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)』を受賞しました。でも個性の中で性別というのはすごく弱い個性ですよね。性別はもはや重要でなく、もっと多様な個性や価値観が混ざり合っているべきだと思っています。そうなれば自分のもつ個性は、生きるうえでの自信や他人に対するリスペクトにもつながるはずです」。

互いの強みを生かして切磋琢磨しながら人体の謎を解き明かした先には、どんな未来が待っているのだろうか。エクソソームと疾患との関わりは、これからもっと見えてくるはずだと星野准教授は意気込む。

「臓器を直接ねらうのではなく、ある細胞とある細胞のやりとりを止めてあげるだけ。体内に張り巡らされた糸の数本を切るような治療法も出てくるのではないでしょうか」。研究者としての目標であった「臨床現場で人の命を救うこと」はまだ達成されていないが、体の中でやりとりされるエクソソームの役割は解明されつつある。研究成果が応用されて人の命を救える日が来るまで、星野准教授はエクソソームの行方を追い続ける。

Ayuko Hoshio

星野歩子先生

(東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系 准教授)

2011年東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了。8年半のコーネル大学医学部(米国)での研究生活にて博士研究員、Research Associate、Instructorを経てAssistant Professorとなり、2019年4月より東京大学IRCN講師。2020年3月から東京工業大学生命理工学院准教授としてラボを立ち上げ、エクソソームをもとに将来的に治療につながるパラダイムシフトを起こすような研究をめざして邁進(まいしん)している。近年では「第2回(2020年度)輝く女性研究者賞」「2021年全米医学アカデミー(National Academy of Medicine : NAM)カタリスト・アワード」「令和3年度文部科学大臣表彰若手科学者賞」「第11回(2021年度)フロンティアサロン永瀬賞 最優秀賞」「第18回(2021年度)日本学術振興会賞」などを受賞し、研究者として今後の活躍が期待されている。