キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

私が考える「デキる」中高生

みなさんは「デキる」中高生と聞いて、どのような中高生をイメージしますか。成績がいい人?ずば抜けた特技がある人?リーダーシップがある人?コミュニケーション力が高い人? そのイメージはさまざまだと思いますが、自分にとっての憧れの人であることでしょう。年明けの1月は、キャンパスレポータの先輩に、大学生の立場から見えてくる「デキる」中高生について語っていただきました。「デキる」中高生になれる秘訣もアドバイスしていますので、今年の目標を考えるうえでぜひ参考にしてみてください。

取捨選択がうまい中高生

▲京都大学の近く、鴨川の写真です。自分で選択した大学周辺ののどがな風景が気に入っています。

私の思う「デキる」中高生は「取捨選択がうまい人」です。つまり、自分のことをよく理解していて、自分にとってベストな方法を選択している人です。自分を一番理解できるのは自分自身なので、人から言われて行動する人よりも、取捨選択した後に良い結果をコンスタントに残しています。しかし、中学や高校ではまだまだ学校や塾の先生の言うとおりに行動する場面が多く、「自分には今これが必要だからこういうことをやろう」と自分で決めて行動できる人は多くないと思います。また、優先順位を整理し、時には何かを切り捨てて譲れないものを確実に達成する、というのも非常に勇気がいる決断です。だからこそ、これができる中高生はとてもかっこいいし、周りの友達や先生からも一目置かれること間違いなしです!

言語化できる人

▲私が何か細かく言語化したいことがあったときに使っているノートです。

中高生のときから「自分の考えや意見をスムーズに言語化できる人」は優秀だと感じています。言語化とは、自分の頭の中を相手が理解しやすいように整理しながらわかりやすい言葉で伝えることです。まず脳内の思考を適切な言葉に変換し、それをさらにかみ砕いて相手にわかりやすく伝えるというのは案外難しいと思います。しかし、言語化能力を高めることで、物事を整理して考えることができたり、自分の思考を客観視できたり、さらにはわかりやすく相手に伝えることができるため、自分の意見や提案が通りやすくなるというメリットがあります。言語化の練習の例として、1日の出来事を5W1H(「When:いつ」「Where:どこで」「Who:だれが」「What:何を」「Why:なぜ」「How:どのように」)や感情を含めて細かく書く、言語化が上手な人の文章をたくさん読む、というのがあります。言語化が苦手で悩んでいる人はぜひ今からやってみませんか?

「すきま時間」で余裕のある人に!

▲高3の忙しい中、部活で少しずつ書き進めていた作品です。勉強時間は通学時間で確保しました!

私が考える「デキる」中高生は「時間の使い方がうまい人」です。部活に学校に塾に遊び、何かと中高生の毎日は忙しいですよね。私の通っていた中学・高校は遠距離通学の人が多くて、片道1〜2時間かけて通学する人もいました。私もその一人で当時は忙しさに参っていましたが、遠距離通学でも軽々と部活や勉強をこなす友達がいて不思議でした。そんな彼の秘訣は、「すきま時間の利用」でした。電車やバスの中で課題などに取り組む姿を見て、「こうやって『デキる人』は時間をつくるのか…!」と尊敬したものです。それから私も通学の時間を使ってその日の課題や単語の勉強などをやり始めてみると、それまでよりも時間と心に余裕が生まれました。みなさんもぜひ「すきま時間」を使って、周りを一歩リードしてみてください!

自己分析こそが自分を高める

▲私は中高時代の部活で剣道をしていましたが、剣道でも徹底した自己分析が求められます。当時も今もうまく自己分析ができている自信はないですが、その意識をもって過ごすようにしています!

私が考える「デキる」中高生は、「自分の強みや弱みを把握している人」です。自分の強みや弱みは自分の特徴の一つでもあり、自分を前進、成長させてくれるものでもあると私は思っています。たとえば、自分の強みを知っているからこそ、今はできないことに対しても「自分の強みを生かした打開策はないか?」と考えることができます。また、自分の弱みを知っているからこそ、これから自分が克服しなければならない課題が見えてきます。こうした自己分析を通じた戦略立案は、現在から今後にかけての勉強だけでなく、スポーツをはじめとする部活動や趣味にも生かすことができます。自分の強み・弱みを知っている中高生は、自分に合った戦略立案を行えるという点で「デキる」中高生と言えるのではないでしょうか?

自分を貫くことができる人

▲『司法試験用六法 令和3年版』/第一法規。

司法試験合格に向けて、自分を貫きます。

私が考える「デキる」中高生は、「自分を貫くことができる人」です。中学や高校は、逃げ場のない小さな社会です。その小さな社会においては、周りと意見がズレていると目立ってしまい、浮いてしまうかもしれません。たしかに、「空気」を読み、周りと意見を合わせることは、それを避けるためには有効な手段と言えるでしょう。しかし、「みんながやっている」という理由で自分がやりたくないことをやったり、自分が思ってもいないことを言ったりすることが本当に良いことと言えるでしょうか?いつの時代においても評価されるのは、みんなと違うことをやってきた人たちです。黙っていては損です。あなたが心の中で考えていることが、世界を変えるかもしれません!

努力し続けることが大切

▲ホッと一息つきたいときは、紅茶を飲みます。満足のいく成果を出すには休憩も大切です。

「デキる」中高生と聞いて真っ先に浮かんだのは、中高時代の同級生のことです。彼女は頭がよく、運動も楽器もでき、課外活動も真剣に取り組む、「才色兼備」という言葉がぴったりの人でした。そしてあぐらをかくことはなく日々努力していました。人間は誰しも日々成長しています。昨日までは一歩先を行っていても、気を抜いていたらあっという間に皆の後を追いかけていくことになります。「デキる」人で居続けるには、絶えず努力することが大切であると思います。中高生は特に著しく成長する時期です。慢心することなく、謙虚に自分を客観視し、適切に努力し続けましょう。そうすれば、「デキる」人への道が拓けます。

「自分で考えて」結果を出そう!

▲『1週間でC#の基礎が学べる本』/亀田 健司 著/インプレス

大学1年のときに使った本です。プログラミングは結果を出すまでの過程を考えるよい練習になると思います。

私が考える「デキる」中高生の条件は、何らかの分野で結果を出せること、結果を出すための過程を自分で考えられること、の2点です。成績や部活の大会の順位などの結果だけでなく、結果を出すために自ら何を行動したか、が重要だと思います。受験勉強にたとえると、ただ塾や先生に言われたとおりに勉強するのではなく、言われたことを参考にしながら自分なりの計画を立てる、わからないことを質問する、といった姿勢が重要です。大学以降は、結果を出すための方法を周囲の大人が教えてくれることは少ないです。今のうちに、勉強に限らずスポーツや趣味など、「自分で考えた方法で結果を出す」という経験をぜひ積んでおくとよいでしょう!

軸をもって両立を

▲私も中高生のころ、部活と勉強の両立に必死でした。

私は日々忙しい中でも、やりたいこと・やらなければならないことを妥協せずに、熱心に取り組んでいる人を「デキる」中高生だと考えます。よく例に挙げられているのは勉強と部活の両立ですが、それ以外にも学校行事や習い事、さらに趣味など、みなさんはきっと多くのやりたいことを抱えていることと思います。これらのことを同時にこなすために重要なことは、自分の中で要となる軸を決めておくということです。その軸となるものは時期や状況によって異なるとは思いますが、常に自分を客観的に見つめ振り返るきっかけにもなると思います。たくさんの可能性が開かれている中高時代だからこそ、軸をもって両立を図り、さまざまな経験をしてみてください!

周りを見ることができる人に

▲高校生のときに使っていた日記帳です。思っていることを言語化しておくのもよいと思います。本の感想なども書いていました。

私が思う「デキる」中高生は、「周りを見ることができる人」だと思います。受験勉強や部活などに集中して取り組む時間は今しかなく、貴重で大切にしてほしいです。しかし、そうした環境にいるとどうしても自分だけの世界に閉じこもってしまいがちにもなります。そんなとき、自分以外の人に興味をもったり、一番やりたいこと以外のことにも取り組んだりしてみると、視野が広がり、生活が豊かになるのではないでしょうか。また、本を読んで自分とはまったく違う考え方を知ったり、知らない世界で生きている人の人生を追体験してみたりすると、周りの人のことを理解しやすくなれると思います。ぜひジャンルにとらわれずたくさんの本を読んでみてほしいです。

中高生にしかできない体験

▲学園祭でメイクを行っている時の写真です。

私のイメージする「デキる」中高生は、「目の前の課題に全力で取り組むことができる人」です。具体的には、勉強だけでなく体育祭や学校祭など、中高時代の特有の経験にぜひ全力で取り組んでいただきたいです!私の通っていた高校では、例年高校3年生の秋に劇を行っています。私は演者と衣装メイクを担当したため、受験勉強との両立は大変な部分もありましたが、とても密度の濃い時間が過ごせたと感じています。大学生になると、どうしても自分と似ている人と関わることが多くなってしまいます。そのため、クラス単位で人と関わることができる中高時代に、いろいろな人の意見を聞いて行動することはとても自身の成長につながると後々になって感じました。

全力投球している姿はかっこいい!

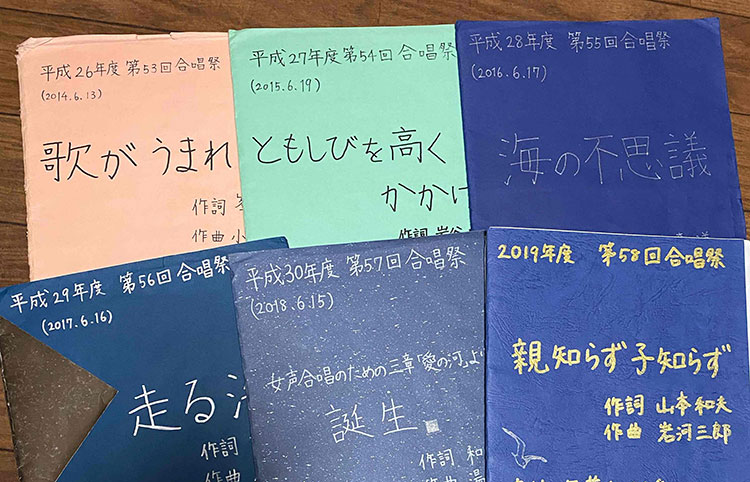

▲学校行事の一つ、合唱祭の中高6年分の楽譜です。私は毎年伴奏者として全力投球していました。

私が考える「デキる」中高生は、「何事も全力で楽しんでいる人」です。大学生になった今、中高時代を振り返ると、毎日部活に明け暮れていたことも、行事に向けて皆で団結して準備したことも、授業の合間になにげない会話をした休み時間も、すべてが懐かしく良い思い出に感じられます。勉強、部活、学校行事...中高生活はイベントが盛りだくさんで忙しい日々になってしまうと思いますが、何か一つに絞るのではなく、どんなことにも全力で取り組みましょう。何よりすべてを楽しもうとしている人は輝いて見えましたし、私もそれを意識していました。コツは切り替えと「せっかくならより良い経験にしよう」という気持ちです!みなさんも一度しかない中高生時代を最高の思い出にするべく、ぜひさまざまなことに全力を注いでみてください。