キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

勉強が楽しくなる私のヒミツ

せっかく勉強をするのなら、後ろ向きな気持ちで取り組むのではなく、楽しみながら取り組みたいものですね。

そこで今回は、キャンパスレポーターの先輩たちが、中高生のみなさんが日々の勉強を楽しめるように、メリハリをつけるためのリラックス法や勉強するのが楽しくなるようなおすすめの勉強法などを教えます!

気分を上げる工夫

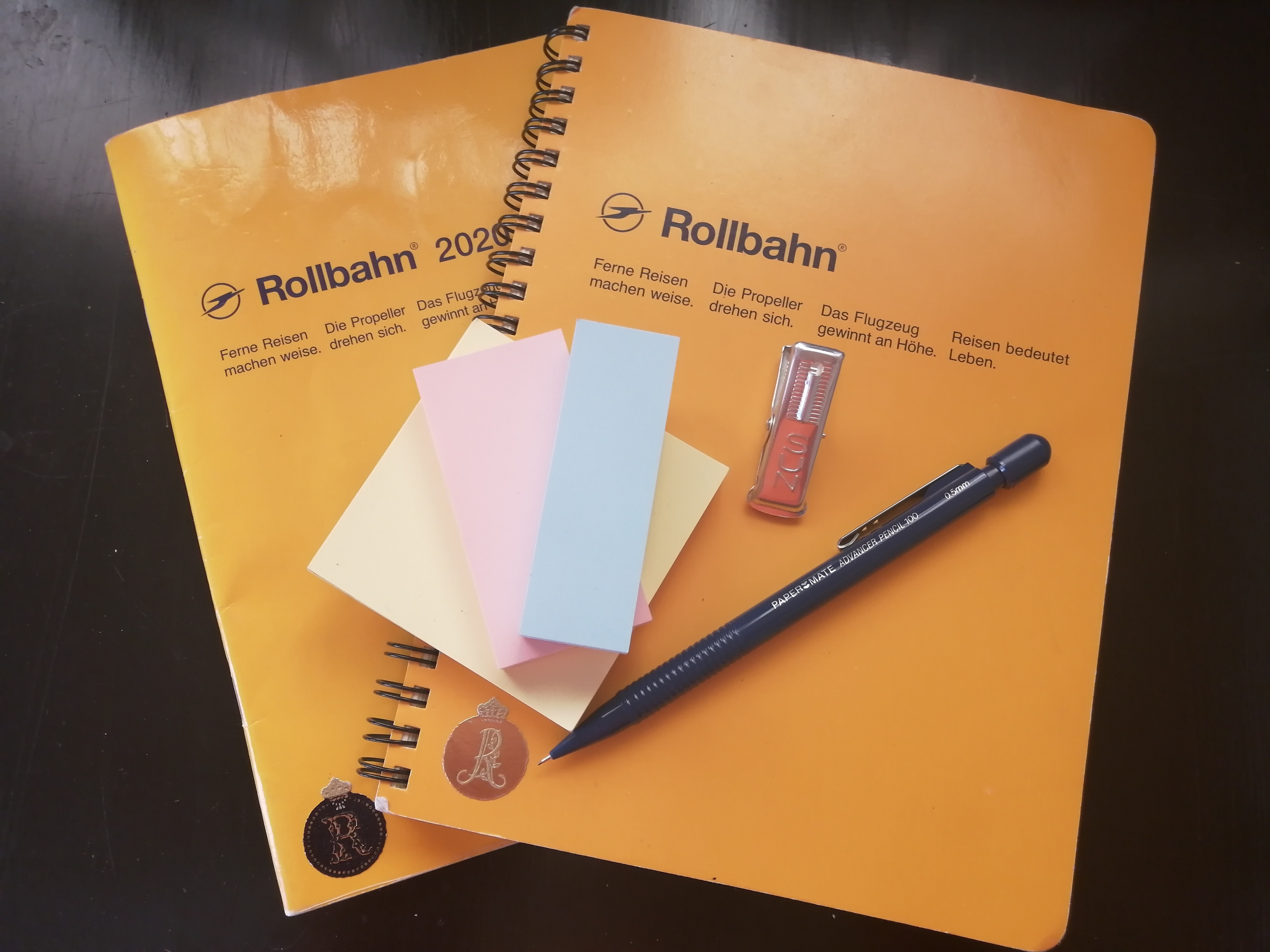

▲今の私のお気に入りの文房具。

勉強を楽しむためには、気分を上げる工夫が必要です。私は、まず新しい文房具を買いに行きました。輸入雑貨も扱う文房具屋さんに足を運び、そこで一目惚れしたシャーペンと筆箱を買いました。自分の気に入った文房具を使うことで気分も上がり、勉強のモチベーションを保つことができます。

また、私は数学や物理・化学の問題集を進めていくときに、一度解けた問題はその問題番号に線を引くことで、もうやらなくていい問題と復習が必要な問題を一目でわかるようにしていました。問題番号すべてに線を引くことを目標とし、どんどん問題を消していくような感じで解き進めていきました。ゲームのような感覚もあり、線を引くごとに達成感を感じながらやる気を保つことができました。

このように、気分を上げるような工夫をすることができれば、勉強は苦ではなくなりますよ。

勉強を始めるスイッチ

▲勉強のご褒美は、外に出て太陽光を浴びることです。

私には、勉強を始めるときのスイッチがいくつかあります。

まず、手帳にその日にやるべき課題と、その課題に取り組む時間を書き込みます。その後、好きなドラマを見たり、好きな音楽を聴くことで、勉強へのモチベーションを高め、自分の「勉強スイッチ」を入れてから取り組むようにしています。

このように、私の場合は自分で立てたスケジュールを軸に、自分の好きなものやエネルギー源になるものと勉強をセットにすることで、自然と勉強を習慣化させています。そのような工夫をすることで、より一層勉強が楽しくなったり、やる気が高まったりするように思います。

勉強時間に音楽を取り入れて

▲塾の自習室ではイヤホン、家ではスピーカーと使い分けていました。

私は、暗記しているときや過去問を解くとき以外は、好きなJ-POPを聞くことでテンションを上げて勉強していました。音楽を聞くのは勉強をしているときだけと決めていたので、勉強する時間が少し楽しい時間になりました。私は歌詞がある曲を聞いていましたが、それだと気が散る人はクラシック音楽やスタジオジブリのサウンドトラックもおすすめです。最近はYouTubeで“歌詞ありの曲をピアノで弾いてみた”という動画が投稿されることも多いので、それを聞くのもいいのではないでしょうか。逆に、勉強中は音楽をいっさい聞かずに、休憩中だけ好きな音楽を聞くというのもメリハリがついていいと思います。

みなさんも適度に楽しみを取り入れながら、自分に合った勉強とのつきあい方を探してみてください。

「ポモドーロ・テクニック」で集中!

▲お気に入りのワイヤレスイヤホン。ノイズキャンセリング付だと外部から遮断されるので、さらに集中力がアップ!

私は大学に入ってから勉強する習慣をつけました。かなり遅いです。「勉強は量より質」と言われますが、量をこなすと自信につながりますので、中高生のうちからしっかりと勉強をする習慣をつけておいた方がよいと思います。

そうはいっても、ずっと机に向かい続けるのはつらいですよね。私が中高生のときは、いざ勉強しようと思っても1時間が限度でした。その後10分ほど休憩を取るのですが、自然と休憩時間が長くなっていき、勉強時間=休憩時間となることもしばしば。そこで私は、「ポモドーロ・テクニック」を使いました。具体的には、25分間しっかり集中をして勉強したあと、5分間の休憩をとるというのを繰り返す方法です。集中力が切れる前に小休憩できるので、エンドレスで勉強することができます。

私のように、なかなか長時間集中できない人におすすめしたいテクニックです。

集中力と気合いの秘訣

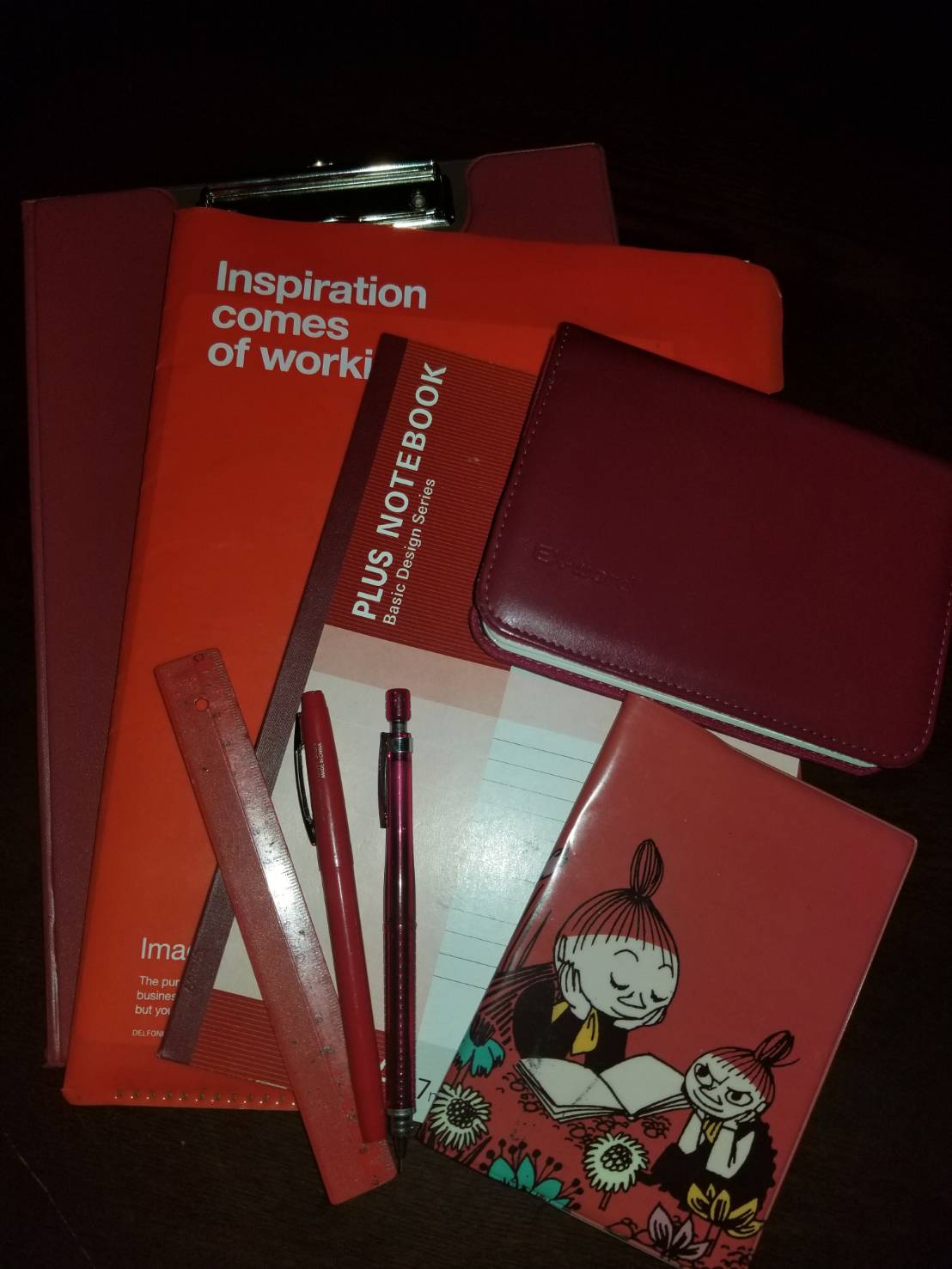

▲私の文房具の「赤色コレクション」です!

自宅にこもって一人で勉強することが苦手な私は、学校や図書館で友達と一緒に勉強していました。勉強中は黙々とそれぞれ課題に取り組みます。「先に眠くなったり、スマホを触ったりした方の負け」というルールを作り、お互いに牽制し合いながら勉強していました(笑)。集中力が続かない私にとって、友達の存在はとても大きかったです。今は動画サイトに「勉強耐久動画」という、ひたすら勉強する様子を伝える動画もいくつかあるので、これを活用するのも手だと思います。

また、文房具で自分の気分を高めることにもこだわりました。応援しているアイドルの担当カラーが赤だったので、赤色の文房具をたくさん集めました。文房具を広げること自体が楽しいですし、使うたびに気合いが入ります!

コツは予備日の存在!

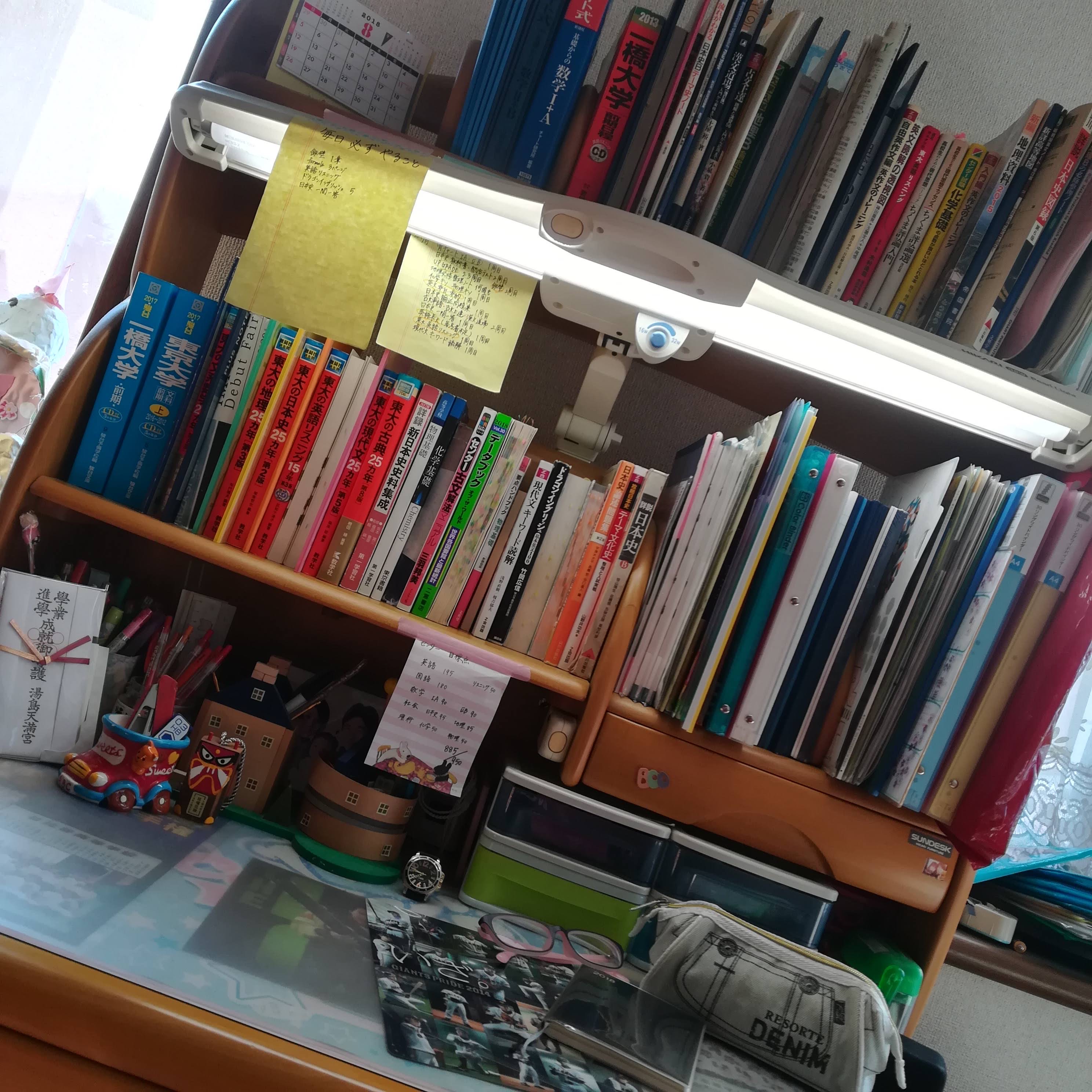

▲受験生時代の自宅の机です。“毎日やることリスト“を作るなど、工夫しながら勉強していました。

勉強が楽しくなるように私が意識していたことは、計画を立てながら勉強することです。“10時間勉強する!”のように時間で目標を立てる人がいると思いますが、私はこのやり方に反対で、勉強は量より質だと思っています。なので、私は勉強する際に月、週、日ごとに細かく計画を立てて、それをこなすという形でやっていました。こうすることで、 ゲーム感覚で攻略していけるので、やりやすかったです!

また、計画を立てる際には、週に1日くらいのペースで、予備日を作っていました。毎日計画どおりに進めていくのは無理だろうと割りきって、できなかった分は予備日に回し、もし計画どおりにできたら、その日はゆっくりお休みする日にしてもいいと思います。無理をしすぎないことが、勉強を楽しく、長く続けるための一番のコツだと思います!

スケジュール帳を活用

▲スケジュール帳に学んだことを書き込んでいました。

受験生のころは、スケジュール帳に、その日に何を学んだか、問題を解いていて得た知識や先生の話でおもしろいなと思ったことなど、勉強に関する一日の日記のようなものを書き込んでいました。一日の終わりにそれを書くことで、今日の勉強が充実していたかどうか実感できますし、毎日記録することで、後で見返したときに自分の成長を感じることができて楽しかったことを思い出します。

また、テキストとずっと向き合っていると集中力が途切れてきますので、そのようなときは、化学の知識を使って、ふだんの生活で使用する商品の成分表から構造式を考えてみたり、物理の知識を使って、機械のしくみへの理解を深めてみたりすることで、勉強が一層楽しくなりましたよ。

一つの物を使い続ける

▲受験期にずっと使っていたタイマー。

「試験本番に緊張して大失敗したらどうしよう…」。 どんなに計算の練習をしても、どんなに知識を詰め込んでも、本番で計算ミスをすることや知らない知識が問われることは、必ずあります。大切なのは、すべてができる完璧な状態を目指すのではなく、「知らないことを冷静に分析して対処する姿勢」をしっかりもつことだと思います。

そのために、普段の勉強のときから同じ物を使い続けることをおすすめめします。どんなに本番で緊張しても、ふとそれを見れば、今までの自分の努力の量を感じて、しっかりと構えて問題に立ち向かえると思います。私は、受験期に使っていたタイマーをカバンの中にずっと入れていました。100円ショップでたまたま買った商品ですが、かなり心の支えになりました。

スマホでだって勉強できる

▲いつでもどこでも開けるのがスマホアプリの魅力です!

勉強は、机に向かう以外にもさまざまな方法でできると思います。英語が好きだった私の場合は、高校生のときに、世界各国の知識人によるスピーチ動画を配信している「TED」のアプリに出合い、より英語の勉強を楽しめるようになりました。

TEDは知っている人も多いかとは思いますが、幅広いトピックの話が聞けるので飽きることがありませんし、さまざまな国の登壇者がいるので多様な英語を聞くことができ、英語の発音に慣れるには最適です。その後大学に入ってから、TEDのほかにも勉強に使えるアプリがたくさんあると知り、高校生のときに知っていればよかったと思うこともありました。

勉強に疲れるとついスマホをいじりたくなってしまいますが、そんな時間を少しでも有意義に使うために、TEDのような勉強用のアプリを探してみるのはいかがでしょうか。

勉強の楽しさの本質は「成長」にあり!

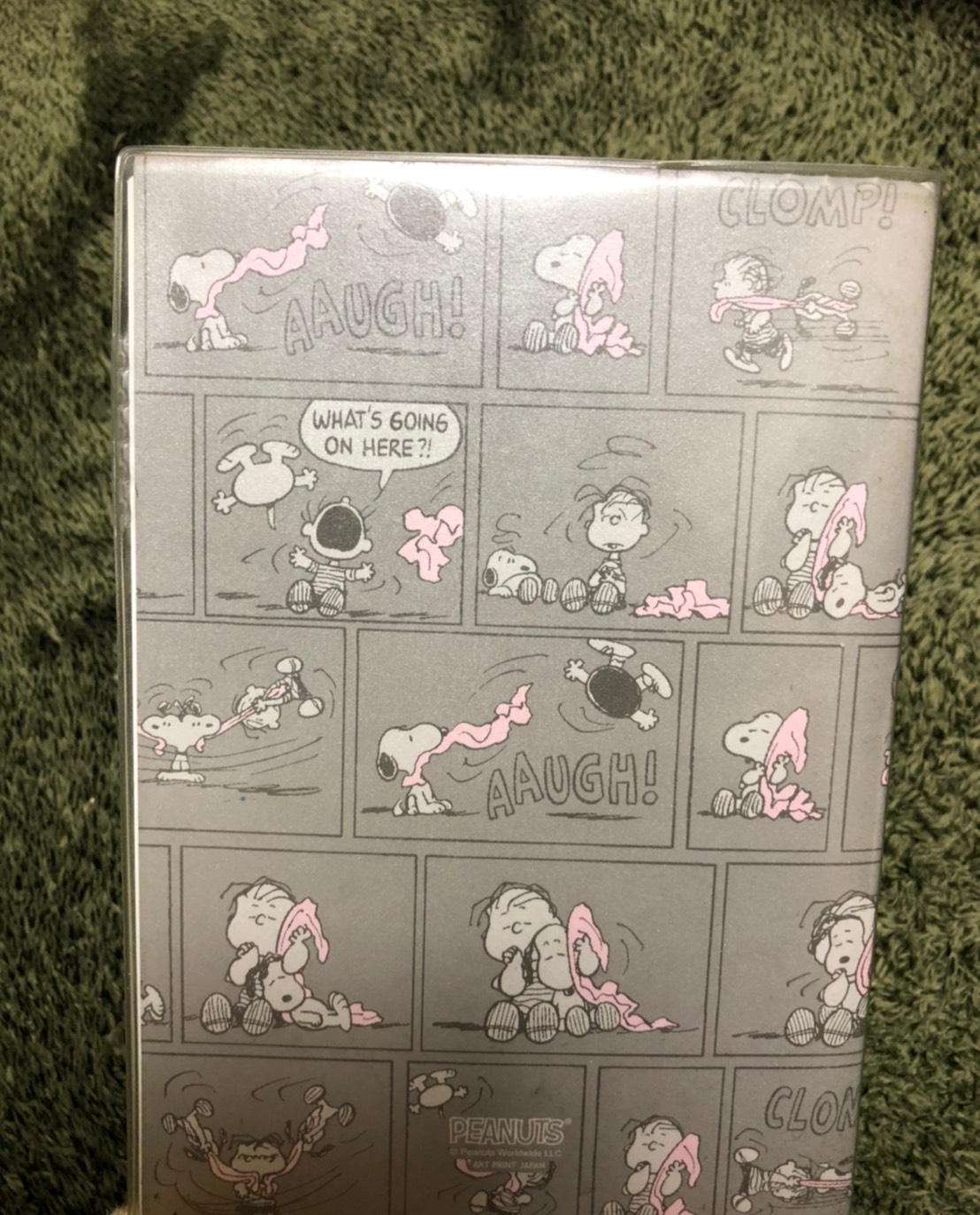

▲高校時代に愛用していた、持ち運びに便利なカードタイプの付箋です。自分の好きな文房具を使うことで、より勉強が楽しくなります。

勉強って、とても楽しいものです。英単語を例に挙げてみましょう。2019年に大ヒットした新海誠監督の映画「天気の子」の副題は、”Weathering With You”です。実はこの副題は、 weather(天気)という単語の動詞としての用法を知らなければ、意味を正しく理解することができません。最初は weatheringの意味を知らなかったとしても、映画を見て(あるいは今、辞書で調べて!)理解することができたのならば、それこそが勉強の「楽しさ」なのです。

つまり、勉強の楽しさの本質は、自分の成長を実感できることにあります。「わからなかったことが、わかるようになる」。この成長を実感させてくれる機会こそが、問題演習やテストなのです。自分の成長を実感する喜びを感じ始めたら、きっと勉強がどんどん楽しくなっていくはずです。

「学び」の意味を知る

▲高校のときに愛読していた資料集。コラムがおもしろいんです!(学校採用商品のため書店では購入できません)

受験や定期試験に向けた勉強は単調になりがち。そこでおすすめしたいのが、今学んでいることが「どのように活用されているのか」を知ることです。たとえば、物理の授業で習う電磁誘導は、自動販売機の中で小銭の仕分けに使われていたりします。私がこのことを学校の授業で知ったとき、物理現象や法則を身近なものの開発に生かすということに興味をもち、工学部に進もうと決めたきっかけにもなりました。

授業以外でも、図書館で本を探したり、先生に直接聞いたりすると、興味深い話がたくさん出てくるはずです。きっと今の勉強が意味のあることだとわかります。問題集とにらめっこするだけでなく、社会や日常生活にも目を向けてみてはいかがでしょうか。