キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

ライバルに差をつける夏休みの過ごし方

来月には夏休みがやってきますね。夏休みの学習についてそろそろ考え始める方もいらっしゃるでしょう。受験生の方にとっては大変重要なテーマになりますが、受験生以外の方にとっても、夏休みは大きく飛躍できるチャンスです。

そこで今回は、キャンパスレポーターの先輩たちが、ご自身の経験をもとに、効果な勉強法やモチベーションの保ち方など、ライバルに差をつける夏休みの過ごし方をアドバイスします。

高3の夏は志望大学へ憧れを強くもつ!

▲オープンキャンパス(京都大学)に足を運んだ際の写真です。

私は、高校3年の夏は受験の合否が大きく分かれる時期だと思っています。夏休みに全力で勉強できるかどうかが、学力の差につながるのはもちろん、その結果として秋以降のモチベーション維持にも大きな差が生まれると考えられます。私は夏休みに京都大学のオープンキャンパスに足を運び、絶対に京都大学に行きたい、と思ったことが受験勉強に本気を出すきっかけでした。学生の方がイキイキと活動している様子を見て、ここで学んでみたいと強く感じました。現在は新型コロナウイルスの影響もあり、実際に出向くことは難しいかもしれません。しかし、オンラインでのオープンキャンパスを行っている大学も多くあるので、ぜひ一度調べてみてください。

「逆算」「予備日」「視覚化」を意識して!

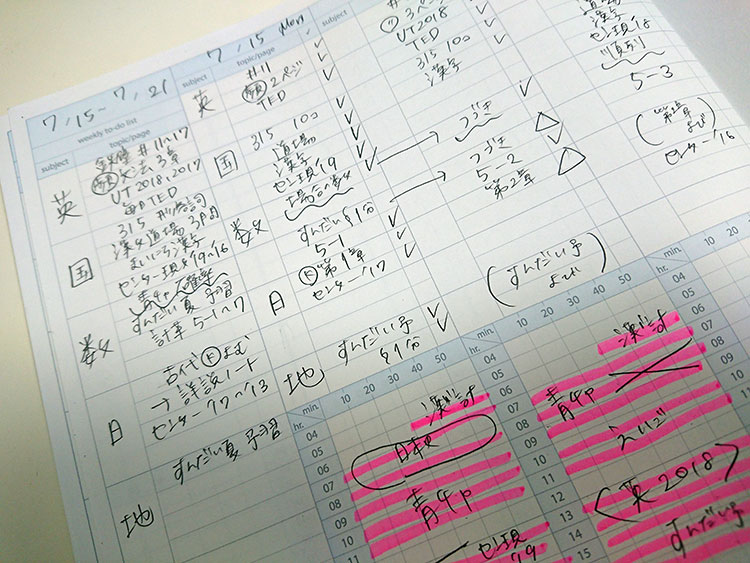

▲7月から始まる夏休み中の計画を率先して立ててほしい、との思いで7、8月のカレンダーを撮影しました。

夏休みは計画を立て、実践していくことが大事です。私が実践していた計画の立て方のポイントは「逆算」「予備日」「視覚化」の3点を意識するということです。まずは長期休暇を終えるまでにどの教材をどこまで終えたいか、何の分野の苦手を克服したいのかなどを具体的にリストアップし、それらのゴールから「逆算」して1カ月後、1週間後にどこまで終えておくべきなのかを考えてみましょう。とはいえ、その日のコンディションによって計画どおりにできない日もあるかと思います。そんなときのために1週間のうち1日だけ「予備日」を設けることで計画倒れを防ぐことができます。また、計画は頭の中で考えておくだけではなく、ノートなどに書き起こして「視覚化」しておくと、すべきことがはっきり見えてくると思います。これらの3点に注意しつつ計画を立て、ぜひ有意義な夏休みを過ごしてください!

リズムを保つ!

▲高3の1年間、1日ごとの学習を書き込んでいたスタディプランナー。当時のものは残っていないので、再現しました。

長い夏休みで大切なことは一つ、とにかく「生活リズムを崩さない!朝は早く起き、夜は早く寝る」ことです。勉強にせよそれ以外のことにせよ、やるべきことが終わらなかったとしても、翌朝の自分を信じて決めた時間に寝ましょう。私は高3の1年間、23時〜6時を睡眠時間と決めて23時の少し前にはやるべきことを終了するように心がけていました。この睡眠時間を必ず確保したうえで1日(24時間ではなく、17時間)の過ごし方を考え、それに合わせて勉強の計画も立てていました。人間にとって睡眠が非常に重要なことは言うまでもありませんが、このように決まったリズムを守り続けることは心の安定にもつながります。心が安定するといつも最高のパフォーマンスを出せるようになりますし、長い日数を使って少しずつ着実にライバルを追い抜いていけると思います。

自分自身、そして興味と向き合おう!

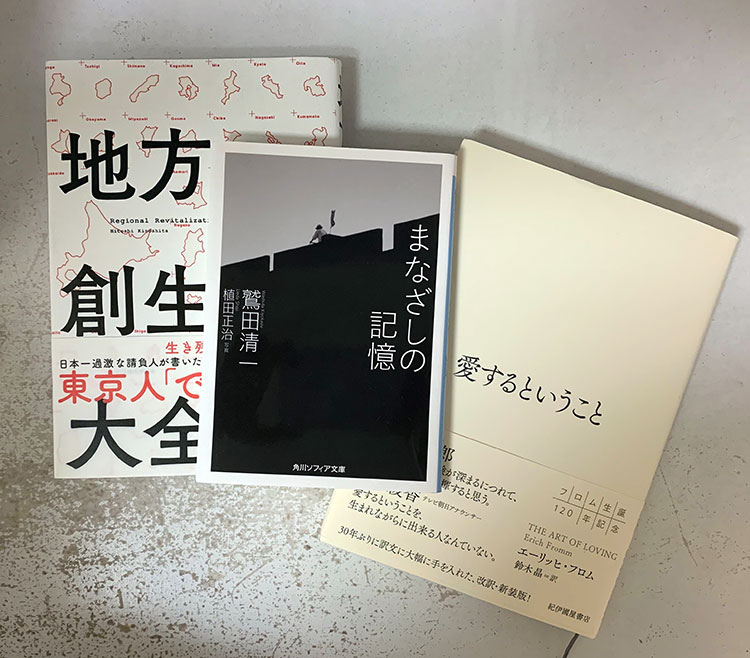

▲最近読んでいる本です。書店に行って、ふと目に留まる本を手に取ってみるのも、自分の興味を知るきっかけになりますよ。

左より:

・『地方創生大全』/木下 斉 著/東洋経済新報社

・『まなざしの記憶』/鷲田 清一 著/植田 正治 写真/

KADOKAWA/角川ソフィア文庫

・『愛するということ』/エーリッヒ・フロム 著/鈴木 晶 訳/紀伊國屋書店

時間にゆとりがある夏休みは自分を見つめ直すよい機会になると思います。そこでみなさんにおすすめしたいのは、「自分が興味をもてる物事を大まかでよいので把握すること」です。自分の身近な出来事に抱く興味や疑問でもよいですし、自分が好きだと思うものや共感できる考え方など、題材は何でもよいです。批判的な意見をもったとしても、意見をもつほどの情報を得たという点で興味をもったと言えるでしょう。なぜこれが大事なのかというと、大学での学びは自分の興味を掘り下げて深めていく経験だと言えるからです。自分が強くアンテナを張れるジャンルがわかると、日々の受験勉強も大学での学びにつながる道が見えて楽しくなると思いますよ!

いろいろな勉強法にトライ!

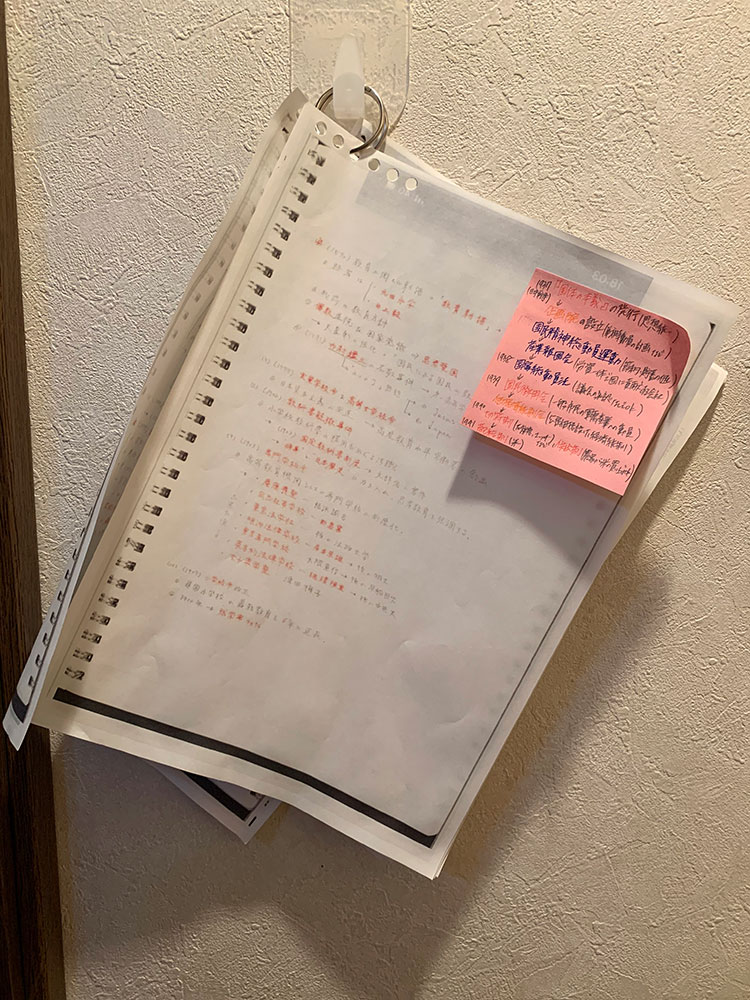

▲自宅のトイレに掛けていた一問一答。夏休みを通して、苦手な暗記科目は毎日目に触れるところに置いて自然と手を伸ばせるようにするのが自分に合っている、と気づきました。

今までなんとなく勉強を続けてきたけど、「集中が続かない!」「机に向かうのがめんどくさい!」と思っている人はいませんか?そんな人のためにこの夏私がおすすめしたいのは、「自分に合う勉強法を探すこと」です!休みを1週間ごとに区切り、最初の週はいつもの勉強場所とは違うところで勉強する、次の週は暗記科目の学習にアプリを用いる…といったように、いろいろな勉強スタイルに挑戦してみてください!自分に合う方法を見つけることができれば秋以降の勉強もはかどります。どの方法もしっくりこなかったとしても、週ごとに変化をつけることが気分転換になります。時間のある夏休みを利用して、自分の性格を最大限に生かせる取り組み方をぜひ探してみてください!

夏休みは普段どおりに!

▲息抜きでよくどこかに行っていました。この写真は地元の海です。

夏休みは受験の天王山とよく言われます。ですので、夏休みは追い込んでやらなければいけないと思っている人が大半だと思います。しかし考えてみてください。大学入学共通テストですら、夏休みの終わりから5カ月近くも時間があるのです。そんな時期から追い込んでモチベーションが続く人はまれだと思います。私が伝えたいことは、夏休みは淡々といつも通り学習すればそれでよいということです。夏休みは学校などの拘束時間が減るので、自分の勉強に時間を割くことができます。その増えた自習時間を普段どおりの密度で勉強するだけで、後半戦への体力を温存しつつ十分な勉強量を確保できます。受験はマラソンです。ペース配分を意識し息切れにならないように適度に遊びながら夏を楽しんでください。

楽しい休憩が役に立つ!

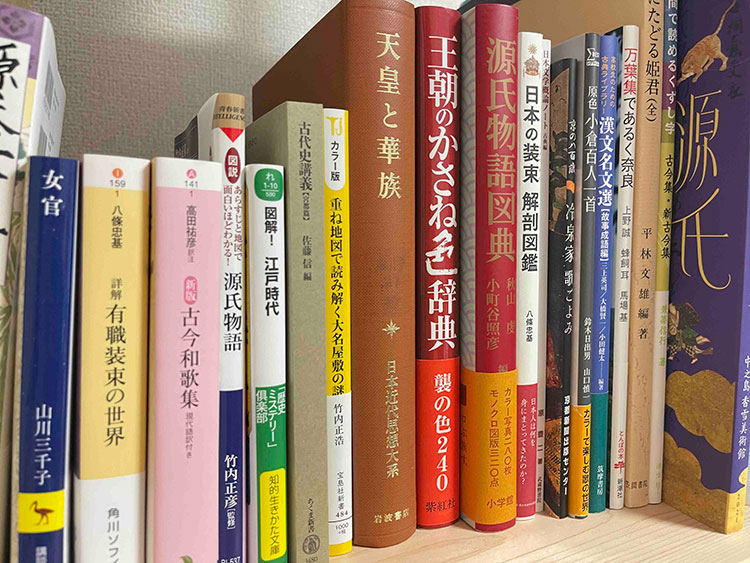

▲時代背景色の強い本たち。ほとんどは実家に置いてきたので大学で専攻している国語系の本ばかりになってしまっています。

高校生時代、私は焦らないようにと「夏休みはたっぷりある」と想定してこまめに勉強の合間に休憩をとっていました。しかし、ただの休憩ではありません。たとえば国語で江戸時代初期の文章が出てきたとします。そのあとの休憩で、当時の生活に関する資料を読んでみます。美術館や博物館で気になる展示をしていたら、そこにも行ってみます。こうして休憩時間に読んでいたものが試験問題を解くときに役に立ったり、勉強内容にも結びついていきます。一見雑学と思えることも、時代背景や思想を捉えるヒントとなり、一層理解が深まることもあります。覚えるだけでなく理解できるようになったら、あまり得意でない分野もきっと楽しくなるはずです!

「新書」を読もう!

▲僕の最近のお気に入り。コーヒーを飲むと死刑になった国があったこと、知っていましたか?

『珈琲の世界史』/旦部 幸博 著/講談社現代新書

この夏は新書を1冊読んで、ライバルより一歩賢くなるのはいかがでしょう。新書とは写真のような縦長の本で、ある分野の専門家が一般の読者向けにわかりやすく語っています。「なぜ人は“美しい”がわかるのか?」「現代アートの楽しみ方」「宇宙飛行士になるには?」など、そのジャンルは実に豊富!きっと興味を惹かれる一冊が見つかります。少し難解なものもありますが、知的な大人への背伸びだと思ってぜひ手に取ってみてください。学校の勉強に役に立つかどうかはきれいさっぱり忘れ、思いのままに知的好奇心を満たすのは楽しいもの。それに、こうして育んだ教養は、国語や英語の長文読解などで役に立ってくることも案外多いですよ。コロナも読書は邪魔できません。ぜひ楽しんでみてください。

勝負の夏、だからこそ自分の時間を!

▲湯河原海浜公園(入道雲)。力強い入道雲に勇気をもらいました!

夏休みが近づきますが、受験生にとっては、勝負の夏です。夏期講習に参加する方も多いでしょう。夏期講習は実力を爆発的にアップさせるよいチャンスですが、夏期講習に集中すればするほど、夏休みは一瞬で過ぎ去ります。もちろん演習を重ねることは必要不可欠ですが、意識的に思考と知識を整理する時間を設けてはどうでしょうか。せっかく時間を自由に使える期間です。歴史を通史的・地域史的に捉え直すもよし、苦手分野をまとめるもよし!新たに得た知識を体系化しておくことは、今後の問題演習で必ず役に立ちます。やっておきたいことは夏の間にやっておきましょう。秋冬に焦ることなく落ち着いて受験の準備ができるようになります。

過去問に挑戦してみる!

▲当時使用していた過去問。問題はコピーして解いていました。

『2020年版大学入試シリーズ 東京大学(文科)』/教学社編集部 編/教学社

私が受験生の夏休みにやってよかったと感じたのは、志望大学・学部の過去問を1年分ずつ解いてみたことです。過去問を重視した演習を夏休みから始めることはあまりないですし、初見でわからない問題が多く、正答率が比較的低いのはあたりまえだと思います。しかし、私は実力をはかるためではなく、各大学・学部の入試の形式や特徴を知っておくために過去問を解きました。一度目を通して、なんとなくでもイメージがつかめたので、その後の夏休みの学習では過去問演習を視野に入れながら取り組むことができました。そして、過去問演習が本格的に始まっても焦らず落ち着いて進めることができました。過去問に少しでも慣れておくことが周りの受験生に差をつけるカギになると思います。ぜひ取り組んでみてください。

受験生は一つ目の峠を丁寧に登るべし!

▲受験期に使っていた英単語帳です。背表紙をセロハンテープで補強し、こんなにボロボロになるまで使っていました。

『鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁』/鉄緑会英語科 編/KADOKAWA

夏休みは「受験の天王山」とよく言われますが、僕は「一つ目の峠」という言葉が適していると思います。夏休みが重要なのはもちろんですが、その後の秋のレベルアップ、入試直前1カ月の総仕上げという二つ目・三つ目の峠を登りやすくすることが大切です。つまり、残りの期間で重点を置くべきことは何かを洗い出せるようにするのです。具体的には、夏休みの間に受験科目の学習を少なくとも一周は終わらせ、学習内容全般を俯瞰(ふかん)した立場から秋以降の学習の優先順位をつけていきましょう。夏休みはあくまで一つ目の峠にすぎません。第二・第三の峠を無理なく越えられるよう、休息や得意科目の勉強も適宜入れていくとよいでしょう。