キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

私が今、身につけたい力

いよいよ夏休みですね。学校が休みとなるので、時間に余裕があり、いろいろなことを考えてみるのにちょうどよい時期と言えるでしょう。今月は、将来を見据えたときに、今身につけたい力についてキャンパスレポーターの先輩たちが語ります。大学生の先輩が感じていることは、多くの中高生にも当てはまることでしょう。勉強法や日々の過ごし方などの日常から少し離れて、大学生になったら将来を見据えてやってみたいことに思いを馳せることは楽しいことですし、モチベーションアップにもなるでしょう。ぜひ、参考にしてみてください。

子どもの意欲を伸ばす力

▲授業で紹介された本を読むこともあります。

左より:

・『子どもへのまなざし』/佐々木 正美 著/山脇 百合子 画/福音館書店

・『支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉』/小栗 正幸 監修/講談社

子どもが好きな私は、大学で「児童学」や「教育心理」関連の授業を積極的に選択しています。授業で学ぶ「子どもの意欲を伸ばす難しさと大切さ」について、学習塾で講師のアルバイトをする際により強く実感しています。私が担当する小学生の生徒さんの中には、勉強に苦手意識を抱く子も少なくありません。そこで、授業で学んだ「小さな目標を立て、達成する度にたくさんほめる」ことを実践するなどしています。勉強を楽しんでもらうにはどうすればよいかを考える、試行錯誤の日々です!今後も発達や心理について学びを深め、子どもの意欲を伸ばすアプローチ法を習得していきたいと考えています。

未知の世界で己を知る

▲オンラインでの国際研修で使用した、バリの観光問題についてのプレゼン資料の一部。バリの学生とも交流し、日本文化や自分のことを再考するよい機会となりました!

みなさんは、大学生にどんなイメージをもっていますか。十分に大人だと思うかもしれませんが、結構未熟な部分も多いものです。私も、実はいまだに自分に何ができるのか、何がしたいのかを正確に把握していません。自分を把握する力、つまり自己分析力こそが私にとって今必要な力です。 私はさまざまな人と会い、自分を相対的に捉えることでこの力を身につけたいと考えています。今までも、NPO法人でのインターンシップで社会人の方々と働いたり、学部も学年も異なる学生と一緒にビジネスコンテストに挑戦したりしてきましたが、今後もいろいろなコミュニティに飛び込んでいくことで自分の立ち位置を客観的に見つめ直していくつもりです。みなさんも、自分の知らない世界に思い切って踏み出してみると、新たな自分の一面を発見できるのではないでしょうか。

自分を守る武器

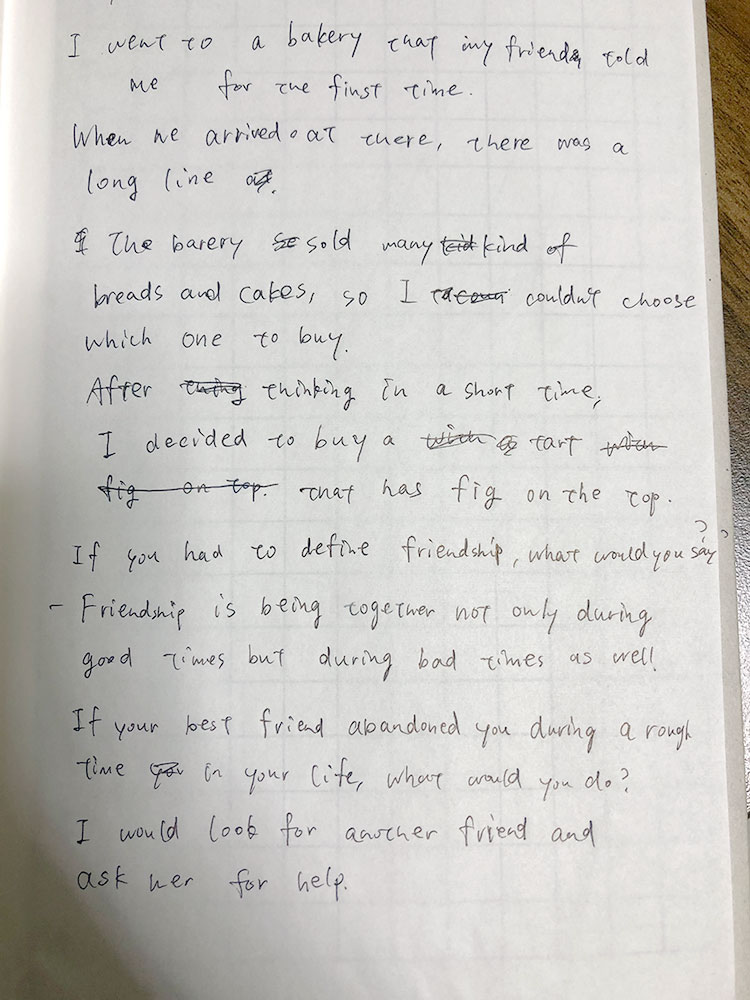

▲英語で日記を書くことを日課としています。これからも続けたいです。

今こそ身につけたい力は、英語を話す力です。その理由は将来どのような状況になっても乗り越えていきたいからです。現在私たちの生活はコロナウイルスによって大きく変わりました。この先もどうなるのかは誰にもわかりません。そのため今のうちにどこにいても生きることができるように、世界の共通言語である英語を話せるようになりたいのです。私の学部では英語を話す練習をするチャンスがたくさんあり、それを最大限活用しています。長期休みには、海外のオンラインプログラムに参加して英語で授業を受けています。私の英語のコミュニケーション力はまだまだなので、このようなプログラムに参加することは少し勇気が必要です。しかし挑戦して多少恥ずかしい思いをする方が、挑戦しないで後悔するよりずっとよいと考えていつもがんばっています。

感情に寄り添える人になるために

▲自然のもつ「力」を私に教えてくれた大切な場所の一つです。

私は、一人ひとりの心の中に存在する孤独や寂しさ、楽しさといった感情に寄り添う力を身につけたいと思っています。一生懸命何かに打ち込んでいるときや、周りから「あなたは大丈夫」と思われているので弱音を吐けない場合など、いろいろな場面で抱く感情があると思います。海の生き物や空といった言葉のない世界を通して心に癒しを届けたり、文章や作品の力を通して誰かの心に一瞬でも共感を届けたりできる表現者になりたいと思っています。そのために、大学で海の生き物や大気海洋のことを学んだり、課外活動として地域おこしに携わらせていただき、壮大な自然に触れたりしながら、多様な経験を積んでいます。ほかにも、ライターとして記事を寄稿したり、脚本を学んだりなど、「伝える」力を磨く努力をしています。

自分だけの答えにたどり着く力

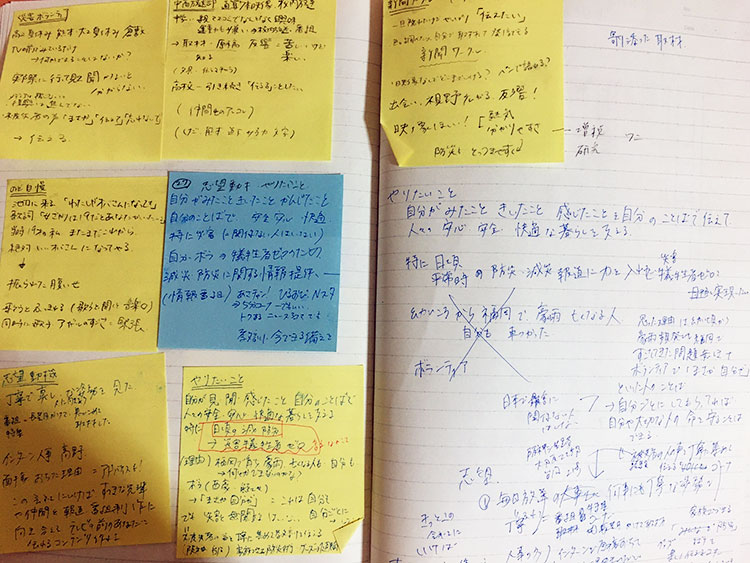

▲就職活動中の自己分析ノート。

正解を求めない力。受験勉強では正解を求める訓練を積み重ねてきました。勉強において正解を導く力は必要です。しかし、大学の学問や人生に正解はありません。就職活動の中でも、企業が求めているのは優等生の模範解答ではなく、自分で考えた答え。私は面接で返答に詰まったとき、模範解答を探し、就活本で見た知識を使ってしまいます。しかし空虚な言葉はすぐに見抜かれます。就職活動に限らず、自分だけの答えにたどり着く力を得るためには、さまざまな場所に赴きたくさんのものを見て聞いて感じて、多くの人に出会って話し、その経験を言葉にすることが必要だと思います。この力をつけるためにこれからも積極的にチャレンジを続けていきます。

伝えるということ

▲所属サークルの練習中の1枚。広報活動にも力をいれていました。

私が身につけたい力は、発信力です。簡単にいうと「アピールできるようになりたい」と思っています。どこでこの力を使うのかというと、プレゼンを最後まで興味をもって聞いてもらえるような工夫であったり、サークルの新入部員勧誘であったり、商品の広告販売であったりとさまざまです。勉強法を伝えるとき、「Z会の勉強は~した方がよい」と「私もZ会やっていたんだけど、~するとよかったよ」の2つでは後者の方が親しみをもって聞けると思います。同じことを伝えるにも伝え方で聞こえ方が変わります。就職活動などでますます自己発信が重要になるこれからのため、積極的に経験を積んで身につけていきたいと思います。

まずは近い将来の研究のために

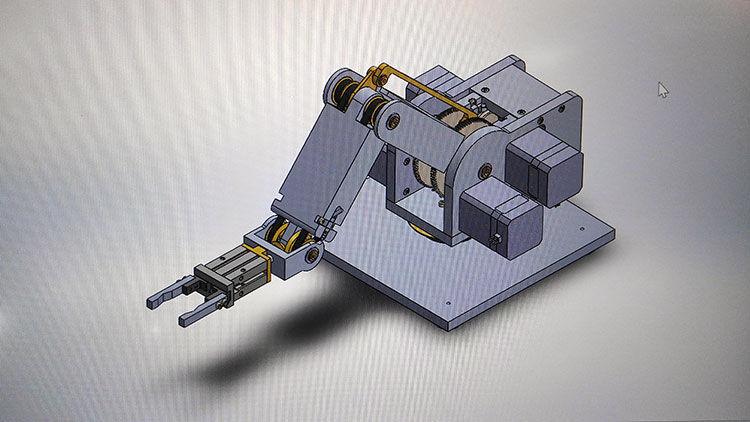

▲製図の授業でつくったロボットアームです。

私は機械系の中のロボティクスコースに所属しています。といっても、小さいころからロボットを作っていたとか、プログラミングが好きだったわけではありません。大学生になってから興味をもったので、まだまだわからないことだらけです。私の研究室では学部3年生のときにROS(robot operating system)研修が行なわれており、今まさにロボットを動かすための基礎を学んでいます。このように段階的に学んでいけることは、今の研究室を選んだ理由の一つでもあります。授業でも、ロボットに関する論文を読んで発表したり、ロボットアームを設計したりして基礎知識を蓄えてきました。アドバンテージがない分、授業や研修を最大限活用して、これから自信をもってロボットの研究ができるような力を身につけていきたいです。

さまざまな視点で

▲建築サークルの活動場所でモルタルを塗る練習をしました。

私が身につけたいと思う力は、さまざまな視点から考える力です。私の専攻の建築についていうと、建築には建物を設計する人、建てる人、使う人、メンテナンスする人など多くの人が関係し、さらにその建物は周辺の街にも影響を与えます。さまざまな視点をもつことにより、より快適な環境を作り出すことができるのではないかと考えています。建築のサークルに所属しているのですが、ここで実際に建物を施工することで、大学の授業だけではわからない知識や、建物を建てることの大変さを知りました。建築の分野以外についても、さまざまな視点をもつことは重要であると思っています。その力を身につけるために、これからも多くの人と関わり、多様な経験をしたいと思います。

生涯勉強し続けたいこと

▲最近読んでいる本です。

左より:

・『無限論の教室』/野矢 茂樹 著/講談社現代新書

・『眠れなくなる宇宙のはなし』/佐藤 勝彦 著/宝島SUGOI文庫

私は大学生活を通して、一生勉強したいと思えるものを見つけたいと思っています。以前、70歳近い大学教員の方とお話させていただいた際に、「大学卒業は、学問の終わりじゃなくて始まりだよ」と仰っていました。また、その方は大学を卒業されてから今でも法律の勉強を続けておられ、とても楽しそうに法律に関して語っていらっしゃいました。そうした姿を見て、自分も生涯夢中になれる学問を見つけ、それを極めたいと思うようになりました。自分の専門分野にとらわれず、いろいろなことに興味関心を向け、本をたくさん読むことを心がけています。また、どんなことに自分がハマるかわからないので、新しいことにどんどんチャレンジしようと思っています。

大学は講義だけじゃない

▲留学で訪れたイギリスの大学です。英語以外にに文化も学べて勉強になりました。

私は将来、地球環境の改善に携わりたいと考えています。そのためには世界規模で物事を考える姿勢を身につけることが必要だと思い、国内外で活躍する先輩方の話を聞くイベントに参加したり、SDGs=Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)など、興味のある分野に関する集中講義を履修して情報収集を行いました。また、世界で仕事をするにはもちろん英語力が必須だと考え、大学2年生の春休みに約1カ月の留学に行きました。どの大学でも、講義のほかにも学びを得られる企画がたくさん用意されているので、もし将来やりたいことがあるなら、それに関する小さな機会を逃さないようアンテナを張っておくとよいと思います。将来のビジョンがまだない人も、さまざまな催しに参加してみる中で何か得られると思うので、講義以外の企画をフル活用してみてください。

やりたいことにはとことん挑戦

▲所属している部活、ラクロスの試合会場の写真です。

私が今身につけたい力は、臨機応変に対応できる力です。そのために、大学生活の中でさまざまなことに挑戦するように心がけています!まず、大学の女子ラクロス部に所属し、週5日練習に励(はげ)んでいます。また、アルバイトを5つ掛け持ちしていることに加えて、リモートでインターンシップにも参加しています。かなりタイトなスケジュールの日々を過ごしていますが、このように今がんばれているのは、それが確実に自分の成長につながると思うからです。大学生活を遊んで過ごすのも一つの選択肢ですが、私は今しかできないことにたくさん挑戦して、将来自分が社会に出たときに何事にも柔軟に対応し、活躍できるようになりたいと考えています!

オンラインだからこそ

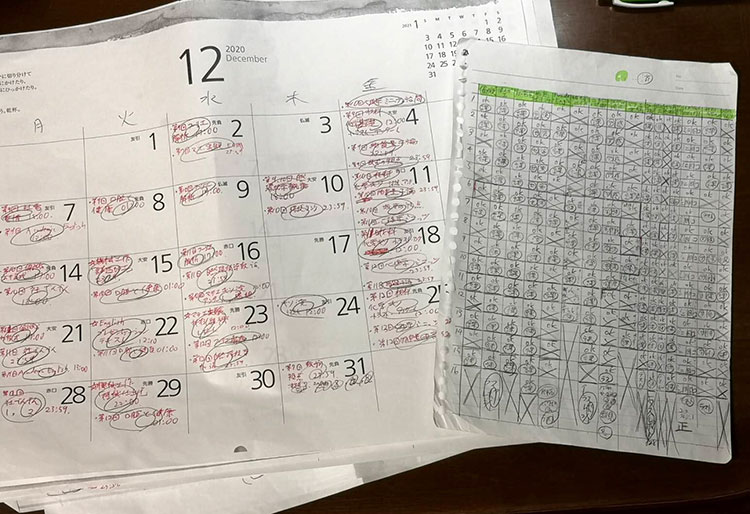

▲こんなふうにチェックリストを作って、漏れなく課題を管理していました。

昨今の情勢により、大学の講義もオンライン化されました。先生方も例年となるべく同じ講義内容を提供できるよう、工夫を凝らしてくださっていますが、授業の傾向として自宅での課題の量は格段に増えました。対面でのキャンパスライフが送れないことは残念ですが、私はこれを「決められたタスクを期限通りにこなす力」を身につけるチャンスだと捉えるようにしています。就職活動の際も、社会人になっても、期限や納期は存在するはずですし、それに間に合わせる習慣や管理能力は一朝一夕には身につかないと思われます。なので、与えられた仕事をスケジューリングしながら処理していくことは、今だからこそ身につけられる姿勢だと前向きに捉えて、しっかりと成長できるように大学生としての時間を過ごしていくつもりです。

いろいろな考えを理解できる力、身につけたい

▲社会人サークルで、京都府南部のある桜スポットお花見に行った時の写真です。(コロナ前)

みなさんはどんなご友人がいますか?私は高校生まで、クラスや部活の友達など、ほとんど同じ環境の友人でした。しかし大学生になって、中高一貫校出身や男子校出身など、さまざまな背景をもつ人とたくさん出会いました。同じ大学の同じ学年でも考え方が全然違い、私が理解できないものもありました。 社会に出たらもっといろいろな考えをもつ人と仕事をすると思われるので、いろいろなジャンルの人の考えを知っておきたいと思い、社会人の自転車サークルに入りました。社会人の自転車サークルで、仕事についてや、親の娘に対する苦い思いなど、今まで知らなかったことをたくさん知ることができました。みなさんも、大学生になったら自分の世界を広げる何かを始めてみてはいかがでしょうか?