キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

過去問、いつ取り組む?どう取り組む?

受験生にとって、過去問の有効活用は志望大学合格の必須条件とも言えます。今年大学受験生のみなさんは、過去問演習についてそろそろ考え始める方が多いことと思います。今月は、キャンパスレポーターの先輩たちが、過去問を始めた時期や、どのようなことを意識してどのように取り組んでいたかなど、自身の経験をふまえてアドバイスします。先輩によって取り組み始めた時期や取り組み方はさまざまであり、いわゆる“正解”はありませんが、受験という山を越えてきた先輩たちの経験を参考にしてみてください。

敵を知る

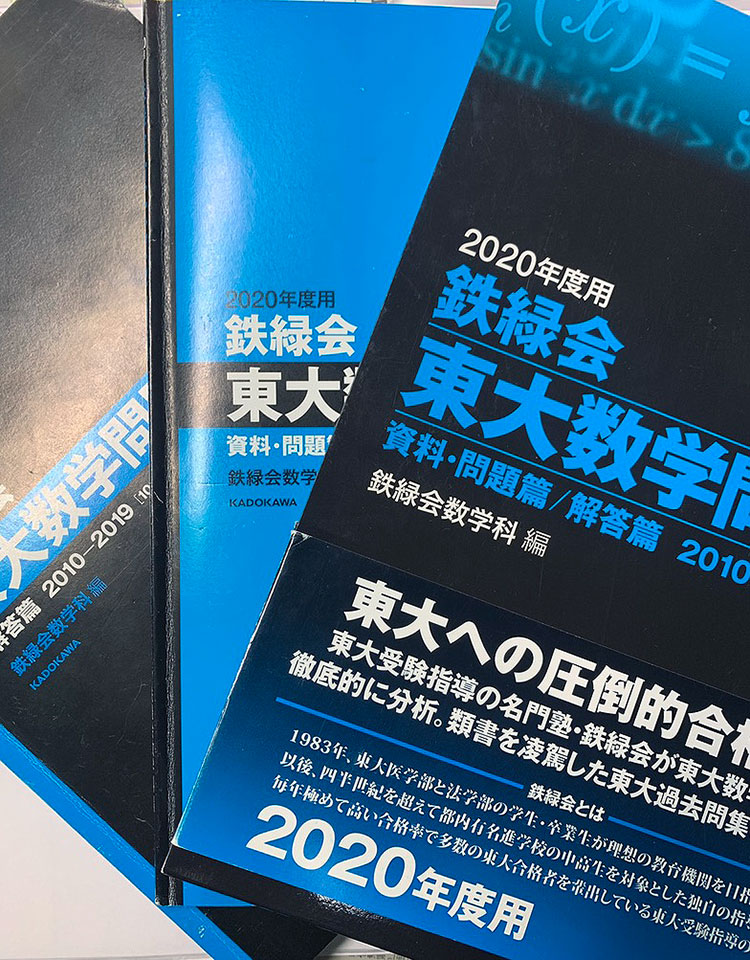

▲私が愛用していた過去問集。

『2020年度用 鉄緑会東大数学問題集 資料・問題集/解答篇 2010-2019』/

鉄緑会数学科 編/KADOKAWA

そもそも過去問とはどういうものなのでしょう。私が思うに、多くの人が過去問を模試の問題のように捉えてしまっています。問題演習や力試しの1つとして解いてしまっているのです。私は過去問とはそうではなく、戦略を練るためのものだと思っています。『孫子』の一節に、「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉があります。相手と自分の実力をよく知っていれば負けることはないという意味です。「入試」という挑戦状を突き付けてくる相手が志望大学、その相手を知るツールが過去問なわけです。そのため、基礎学力が身についていればいつから始めてもよいと思います。ただ、遅くとも夏休みが終わるまでには、苦手科目の過去問にも一度は触れておきましょう。もちろん、解くだけにとどまらず「己を知る」ことも忘れずに。

第一志望校の過去問について

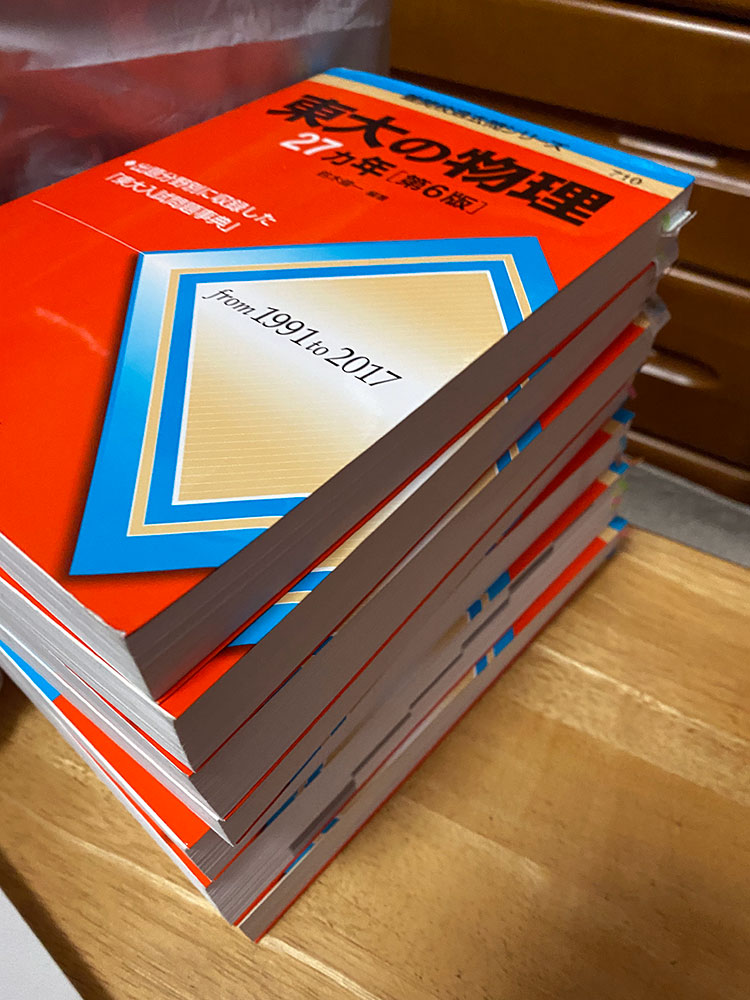

▲東大の赤本全教科分です。物理は高3秋の東大模試後から過去問演習を始めたためもっとも愛着があり、一番上に置きました(笑)。

『難関校過去問シリーズ 東大の物理27カ年[第6版]』/鈴木健一 編著/教学社

過去問は早くからたくさん解けばよいというわけではないです。私はセンター試験後、Z会の「過去問添削」で全教科の直近5年分の過去問に取り組み、添削された答案をもとに丁寧に復習しました。それ以外は、理科は厳しい時間制限に対応できるように過去問演習が中心でしたが、英語・国語はもう1年分、数学は確認しておきたい分野の問題を数問解くという方法で対策を進めました。解くときは、東大の理科や国語など解答欄が特殊な場合は、慣れるために用紙を再現するとよいです。また、大問ごとの時間配分を決めてから解き、制限時間内にどこまで解けたか、全部解いたら何分かかったかを記録すると、過去問を解き進めながら自分の成長が見やすくなるのでおすすめです。

誤答こそ成長のチャンス!

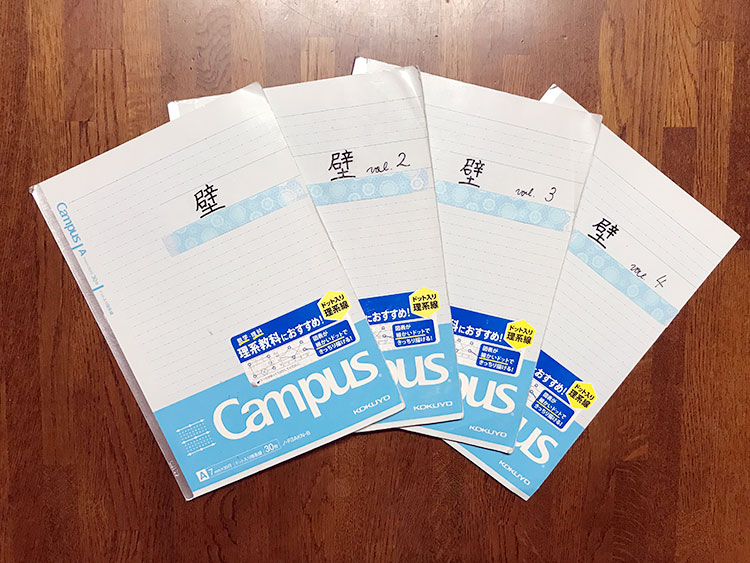

▲間違えた問題だけを集めた「壁」ノート。

私の場合、国語と英語の過去問は学校の講習で扱ってもらっていたので、数学と理科の過去問を9月ごろから解き始めました。入試当日の臨場感を出すため、必ず1年分ずつ時間を計って解いていました。大切なのは、解いた後の復習です。復習には解答時間の5倍近い時間をかけました。とくに数学では、できなかった問題・間違えた問題を解き直すノートを作りました。まず、模範解答を見て解法を理解した後、何も見ないで自分で書けるところまで解き直します。先に進めなくなったら、続きを模範解答を見て写します。これを数日ごとに、独力で完答できるようになるまで繰り返します。解ける問題を5問解くより、できない1問をできるようにすることの方が価値があります!このノートは入試当日も見直しました!

国語の過去問は方眼ノートで!

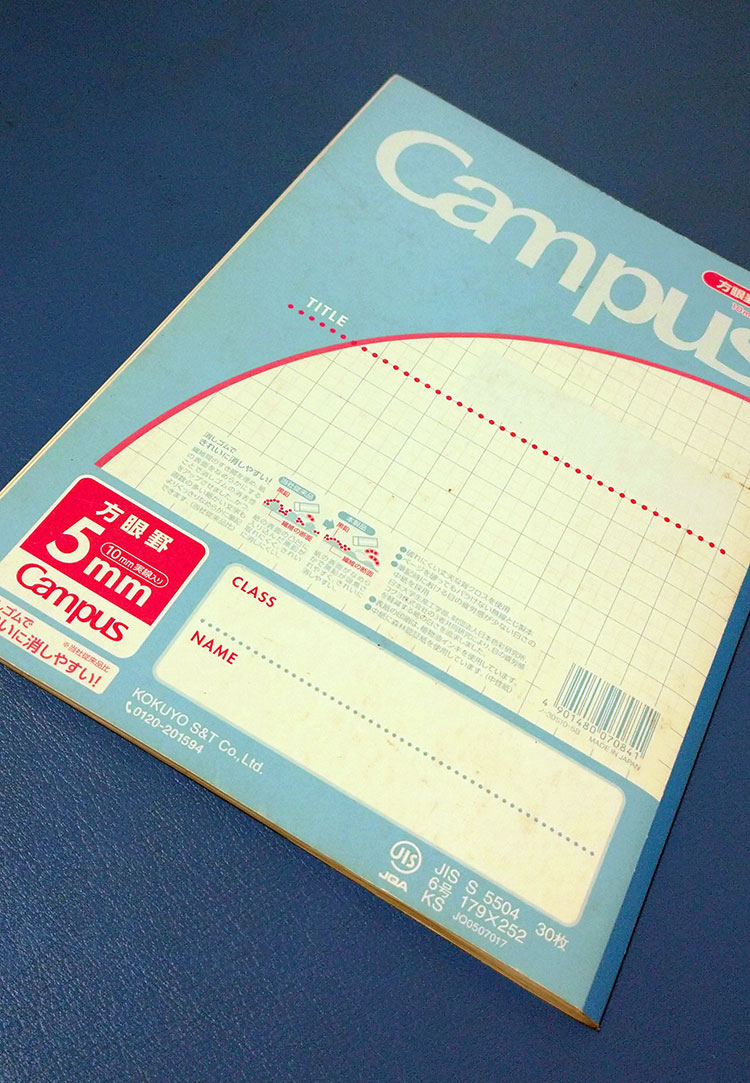

▲国語の記述問題を解くときには、このような方眼ノートを使っていました。

とくに理系の受験生からは軽視されがちな国語ですが、差をつけられるのも国語です。僕の受験した東京大学は個別試験に国語があったので、それについてお話ししようと思います。東大の国語の解答欄の多くはマス目のない縦13.5cmで2行のスペースになっています。そこに文字を書き過ぎても不足し過ぎてもよくない。ちょうどよいところを目指す必要があります。解答欄の感覚をつかむために、過去問演習をするときから13.5cmという長さに慣れておく必要があります。しかし、いちいち測るのも時間がもったいないので、方眼ノートを使って解いていました。国語の記述問題を解くときには、方眼ノートを使ってみるのがよいのではないかと思います。

形式把握は早めに!

▲受験期に訪れた、京都の学問の神様、北野天満宮の写真です。この年にちゃんと合格したのでお守り画像です!

私の考える過去問攻略の決め手は、早めの形式把握です。受けたい大学の教科の得点配分はどうか、共通テストはどう利用されるのかという大きなポイントや、数学は小問が多い、国語は文章が長いなど小さなポイントをざっくりと確認し、過去問の形式をつかみます。その形式をつかみさえしていれば、取りかかる時期を決して早くする必要はないと思います。私の場合、公立校だったので授業進度が遅く、過去問を本格的に解き始めたのは高3の夏休み明けくらいからでした。私と同じような方は模試でも未履修範囲がバンバン出てきて不安になると思いますが、焦ることはありません。基礎がわからない状態で過去問を解いてもなかなか身につかないです。落ち着いて基礎学習をしっかり積んだうえで、過去問に取り組むことをおすすめします!

最適な活用法は人それぞれ

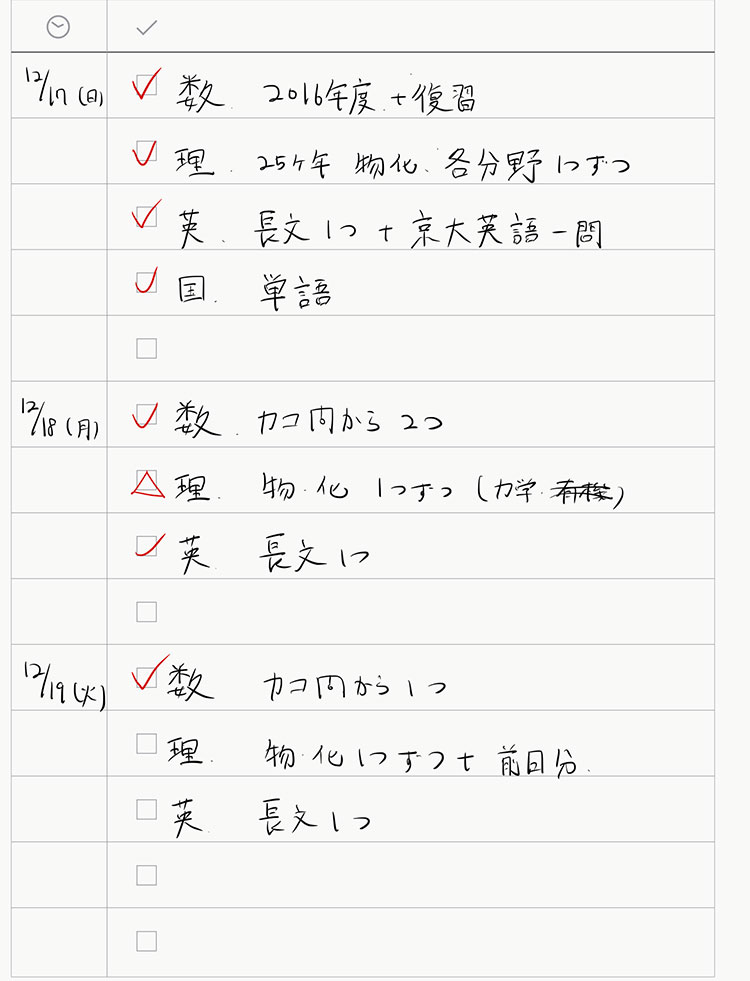

▲毎日の To doリストの再現です。実際のマネジメントはこのようにしていました。

私の過去問活用法を英語と理数科目に分けてお伝えします。まず英語は慣れが必要な科目であり、継続した勉強が非常に重要であると考えていたので、受験1年ほど前から一日一長文をスローガンに、過去問を含めた長文を読む習慣を身につけていました。1つのスタイルに凝り固まることなく柔軟な英語力を養うため、過去問だけでなくインターネットに掲載されているの英語の記事などさまざまなジャンルの英文を読むことを意識していました。次に理数科目ですが、本格的に取り組み始めたのは高3の12月ごろです。インプットばかりしているとひねられた問題に対応できなくなると考え、過去問でアウトプットする意識で集中的に取り組んでいました。また、本番を常に意識しながら取り組んでいました。過去問で迷っている方はこれらを参考に自分なりのベストな活用法を見つけてみてください。

一つの過去問から最大限のものを吸収しよう

▲京都 嵐山近くの天龍寺の紅葉です。

私は、主に過去問を「本番に使える思考、知識をストックする」という目的で取り組んでいたため、ほぼすべての問題を、もし類題が出てきたら完璧に解けるように、また人に説明できるレベルになるまで復習していました。そのため、過去問に取り組み始めたのは自分なりに基礎ができて、問題とその解き方を深く理解できるようになったと思った高3の10月後半からです。もちろん、演習の中で自分の不十分な点に気づくこともありますが、ある程度の基礎がなければ、過去問を解いたところでそれをほかの問題に応用できるレベルまで理解することはできません。また、過去問も時間も有限なので、学校の先生に添削をお願いし、フィードバックと解説を読み込むことで、問題一つひとつから最大限吸収するというのが非常に重要です。

ご褒美はほどほどに!

▲駅前のラーメン屋さんの絶品の伊勢海老つけ麺。また行きたい!

私が過去問を解き始めたのは、センター試験が終わって数日たってからのことでした。志望校を変えるべきか否か、ギリギリまで悩んだ結果、同級生の誰よりも遅いスタートになりました(笑)。時期は参考にしない方がよいですが、取り組み方に関しては人一倍工夫しました。本番を想定して、1年分を2日に分けて解き、採点は塾の先生にお願いしました。緊張感が増すのでおすすめです!実際より制限時間を厳しく設定したことで、本番は余裕をもって完答することができました。集中力やモチベーションを切らさないように、ご褒美を設定するのもよいでしょう。私の場合、1年分の過去問を解き終わったら、少しぜいたくなご飯を食べるようにしていました。やりすぎると太ってしまうので気をつけてください。

早めの練習が肝要!

▲解答をファイリングしていたファイルです。受験期は3つほど使用していました。

国公立大学が第一志望だったので、センター試験の過去問を高3の7月、個別試験の過去問を9月から解き始めました。あまり古いと傾向が変わっているため、過去10年分を3回ほど解き、1回目は知識の抜けを、2回目は時間配分を、3回目は合格答案が作れているかを意識しました。緊張しやすいので、本番では練習通りのパフォーマンスが発揮できないと想定して、制限時間を15分ほど短い時間に設定し、時間内に解けるように練習しました。答案はファイリングして、成長を可視化できるようにし、モチベーション維持につなげました。記述式の場合、解答と見比べての過不足の確認が非常に重要で、練習あるのみです。時間が足りず、もっと早く過去問に手を付けておけばと後悔しました。何事も早めが大切です。がんばってください!

添削をお願いしよう

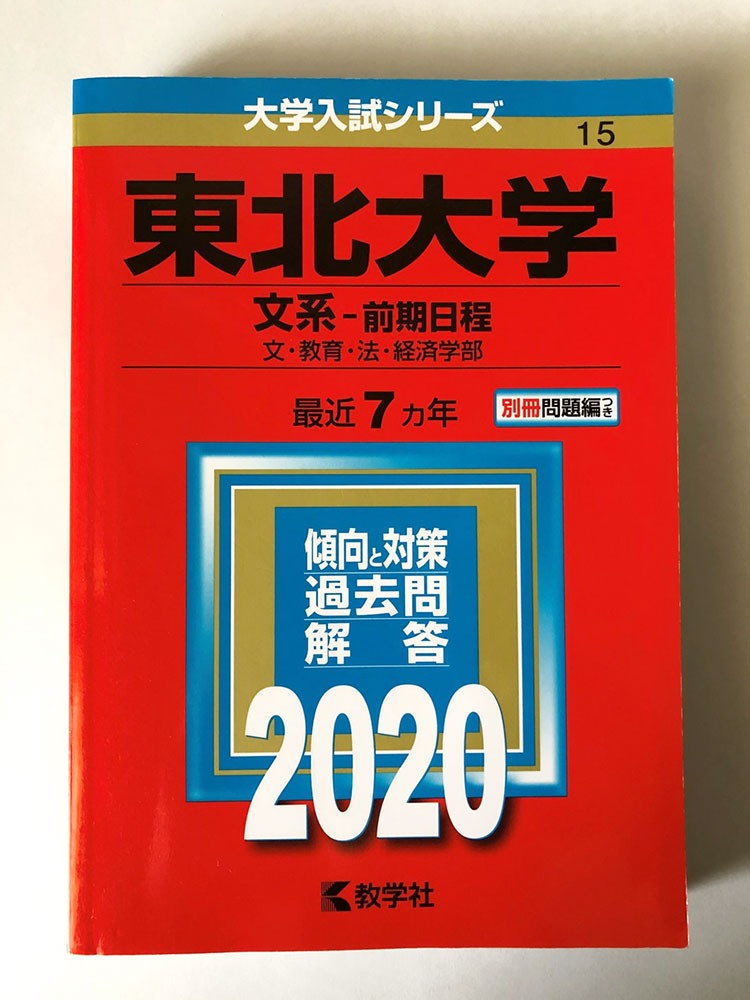

▲受験生時代に使っていた過去問です。

『2020年版大学入試シリーズ 東北大学(文系-前期日程)』/教学社編集部 編/教学社

過去問には基本的に高3の夏休み明けの9月から取り組むのがよいでしょう。夏休み中は過去問を解くための基礎の確認と応用力の養成に取り組み、それを土台にして秋以降過去問に挑戦しましょう。そして、過去問を解いた後に、とくに英作文や日本史、世界史の論述問題については、自己採点だけでなく、学校や予備校の先生に添削してもらうようにしましょう。私も英作文については週に2回、放課後に学校の英語科の先生に添削していただいていました。自分以外の人に解答を見てもらうことは、自分では気づけなかったコツや弱点を知る機会になります。また、添削だけでなく過去問に取り組む計画作りなどのさまざまな相談にも応じていただけるでしょう。ぜひ積極的に相談しに行ってみましょう。

すべてを理解しようとしない

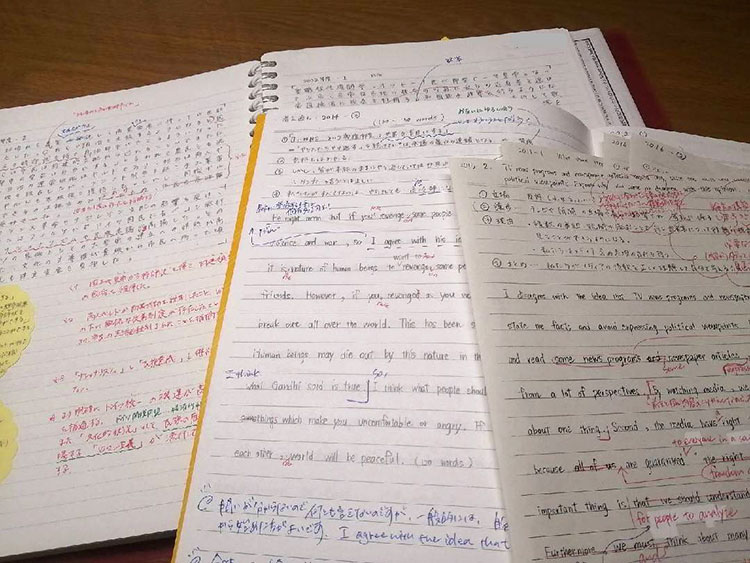

▲過去問演習で使っていたノート。問題の印象や頻出分野、苦手な問題をここに集約していました。

私が第一志望の過去問演習を本格的に始めたのは高3の9月半ばごろでした。このとき、2年前の問題からさかのぼって6年分解きました。最新の過去問は本番の傾向に最も近いと考え、年明けに解いて力試しとして活用しました。過去問を解くときの注意点は「すべてを理解しようとしない」ことです。入試問題は基本問題から難問まで、幅広く出題されています。また、満点を取らなくても入試には合格できます。そのため、基本問題からカバーするのが賢明です。手持ちの参考書に載っている内容は絶対に押さえるようにしましょう。複数の年度で出題されている分野も要注意です。過去問を解くことで、入試本番の戦略も立てられます。私はそれを紙に書き、入試当日にもチェックしました。過去問を最大限活用し、第一志望合格を勝ち取ってください!

今すぐ見てみよう!

▲高校3年生の受験直前期に過去問を解いて先生に添削してもらっていました。今でも役立つアドバイスがあり、宝物です!

過去問を見れば自分が合格に向けてどんな勉強をどれくらいすればよいのかがわかります。したがって、今すぐに過去問を見ることをおすすめします!過去問集の前半のページに出題傾向分析が掲載されていることが多いので、まずはそれを把握してから実際の問題を見たり、既習科目は一度解いたりして、最終的に到達したいめやすとの差を確認するとよいと思います。私が第一志望校の過去問に本格的に取り組んだのは高3の11月ごろでした。時間を計って解いた後に問題の分析を行ったり、世界史に関しては出題範囲の教科書・資料集・問題の解説を熟読してノートに流れを整理し、類似問題に対応できるようにまとめたりしました。論述形式の試験の場合はとくに、類似問題に対応できることも意識して流れを整理する復習が重要です!