キャンパスレポーターに聞く、学び・大学生活の極意

学校の授業との付き合い方

中高生の勉強時間のなかで、大きな比重を占める学校の授業。その授業を有効活用することが、学力アップの近道となります。そこで今回は、キャンパスレポーターの先輩たちが、予習や復習の取り組み方、授業中の心構え、ノート作成のコツなど、学校の授業と上手に付き合う方法について教えます!

学校の授業が最優先!

▲高3の学園祭での、所属していたクラブの装飾です。受験が近づくと行事を休む人もいましたが、後輩たちとの思い出もできたので参加してよかったです!

学校の授業は、私の受験勉強のベースでした。私の学校では、塾で勉強し、学校で寝ている人も少なくありませんでしたが、お金も時間も費やす学校での授業を無駄にするのはもったいないと思ったことと、学校の成績も保つことで推薦の可能性も残しておきたかったこと、進度は遅くても受験までには追いつくと思っていたことが理由で、この方法をとりました。学校で基礎を固め、Z会や志望校の過去問を用いて応用の練習をしました。そのため学校のノートは助詞以外はオレンジで書き、赤シートで隠して毎日復習することで、ノートを隅から隅まですべて覚えるようにしていました。これは少しやり過ぎですが、学校の勉強を重視するのはおすすめです。

授業“時間”を有効活用!

▲昨年度、大学はオンライン授業も多い状態でしたが、こんな環境でも日々無益に過ごさないようがんばっていました。

平日は授業に部活動もあり、なかなか勉強時間がとれない…とお悩みの方も多いでしょう。しかし毎日の授業を勉強時間と捉えれば、学校が一日6時間近くも確保してくれているのです。つまり、この時間を有効に活用するか、なんとなく過ごすかが分かれ目です。授業を生かすコツとしては、とにかくボーっと過ごす時間を作らない。休み時間はしっかりリフレッシュする代わりに、授業では集中しましょう。もし授業の内容がわかりきっていて退屈ならば、自主的にその範囲の発展的内容に取り組むのもいいと思います。「授業時間に集中する」というのはあたりまえのようですが、意外とできていないもの。一度、自分の授業の受け方を見直してみてはいかがでしょう。

学校の授業をないがしろにせず、先生のアドバイスを聞こう

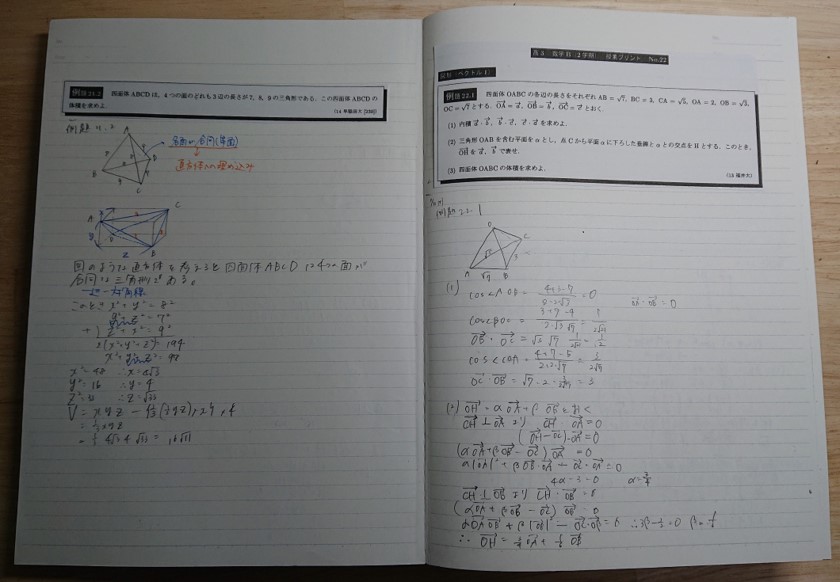

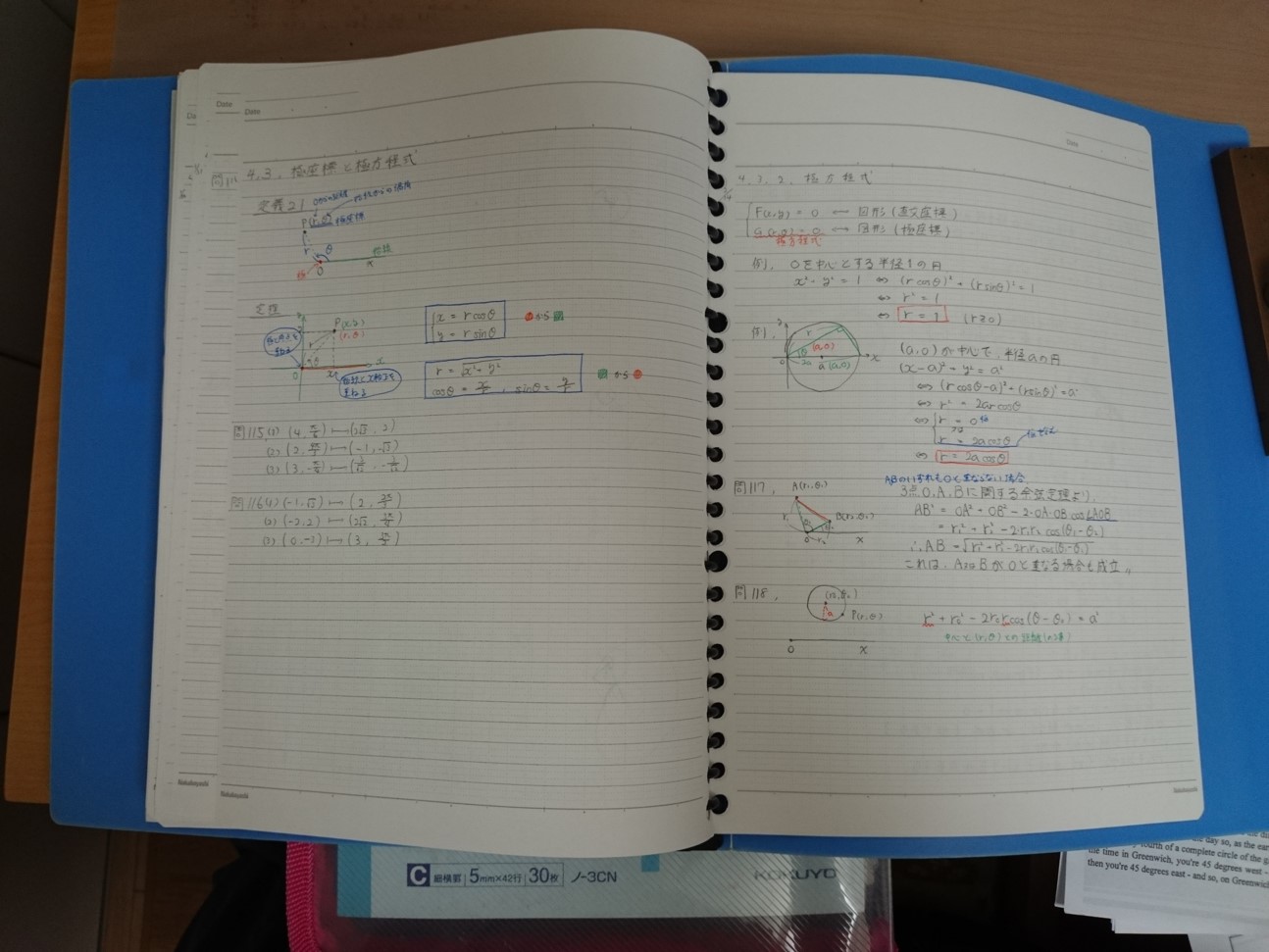

▲数学の演習の授業のノートです。

私は中高一貫校に通っていたため、高2の終わりにはほとんどの科目で受験範囲が終わっていました。しかし、私は授業をあまり聞いておらず、課題も出さないといけない最低限のものしかやっていなかったので、受験前にとくに物理と化学で苦労しました。みなさんのうち、私と同じように受験範囲が早く終わる学校に通っている人は、学校の授業をしっかり受け、学校で配られた問題集を先生に言われたとおりにやるのがいいと思います。私の学校では教科書だけでなく、先生独自の授業プリントを使う科目が多かったです。分野ごとにファイリングしてテスト前や疑問点が出てきたときに見直しました。また、高3は演習の授業が多かったのですが、配られた問題をノートに貼り、その下に解説を書くことで、あとで復習しやすくしていました。

授業のレベルを考える

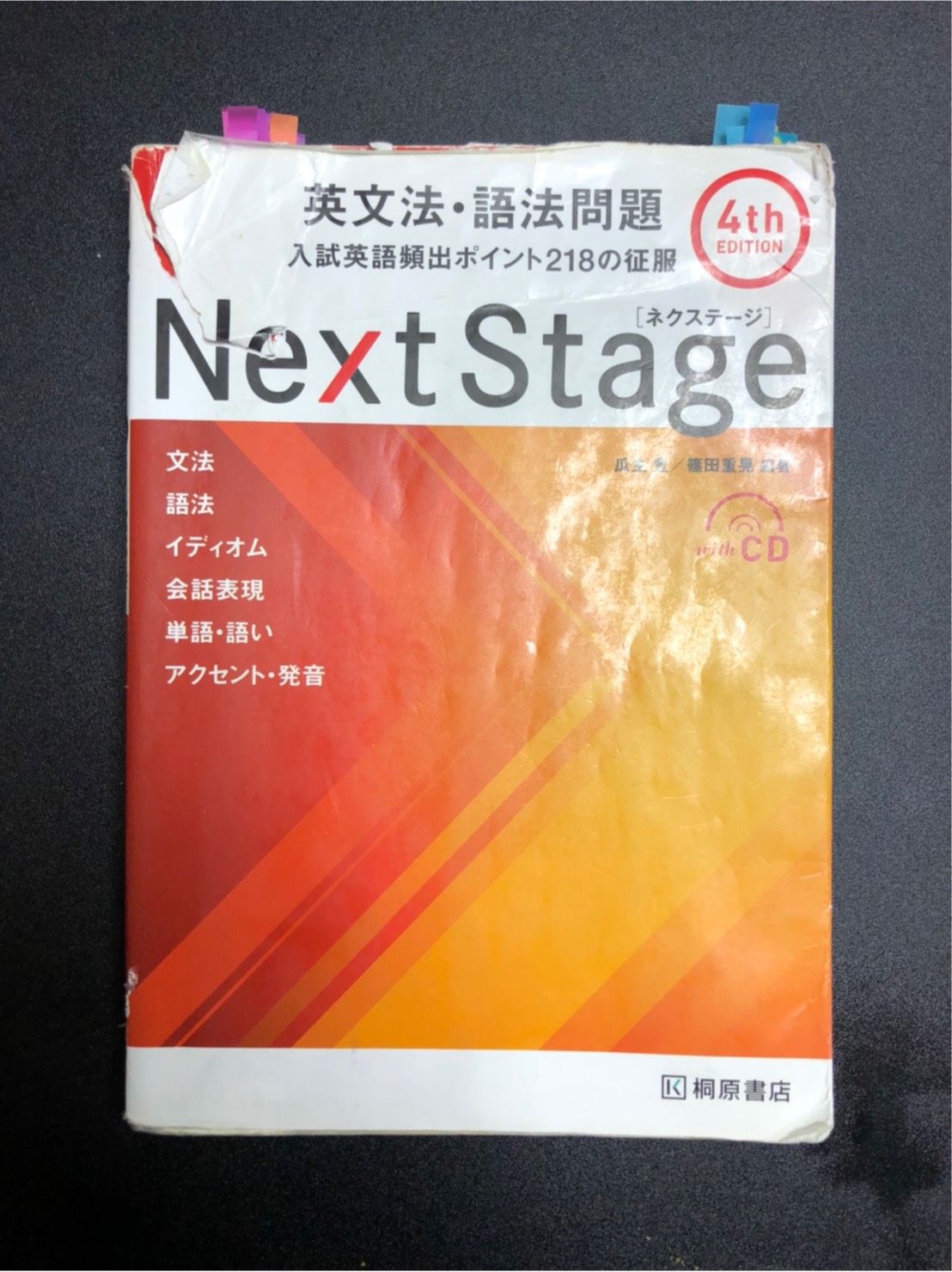

▲私は英語が得意科目だったので、予習復習は最低限にして、あとは単語や文法を頭に入れることに集中しました。写真は私が愛用していた問題集、「Next Stage 英文法・語法問題[4th Edition]」(出版社:桐原書店)です。

学校の授業を有効活用するには、自分の学力に対して学校の授業がどれぐらいのレベルなのかを認識することが大切です。授業のレベルによって授業の受け方が変わるからです。学校では基本的に真ん中の学力に合わせて授業を行うので、得意科目の授業は少し簡単に感じることもあります。不得意科目の場合はその逆です。そのため得意科目の際には授業の予習復習よりも応用問題を解くのに時間を割いたほうが、より点数は上がるでしょう。しかし不得意科目の場合には授業についていくことを優先し、授業の予習復習に力を入れる方がより効率的です。自分が各教科に対する理解度を最大限に高める方法で授業に取り組んでください。

目的意識をもって授業を受ける

▲授業中に理解を深めるために書き込んだ資料集。

受け身になったり、眠くなったりしてしまう学校の授業。授業時間に頭をフル回転させるコツを身につければ、効率よく勉強が進みます。まず、おすすめするのは軽い予習。5分程度教科書に目を通すだけで理解度が上がります。授業を受けるときの心構えは「授業後、先生に必ず一つ質問する」。まじめに授業を受けている人は、授業後、先生のもとに質問に行っていました。教科書や先生の説明だけでは、十分に内容を理解していないことが多いからです。「なぜ?」の気持ちをもって授業を受けると、疑問が次から次に出てくるはず。授業後は教科書やノートをさらっと見返し、要点を頭に入れるのがおすすめです。テスト前に細かいところを覚え直すとき、ラクになります。

「目」と「耳」を使って

▲高校の数学のノート

授業の内容はその時間中に理解するようにしていました。

Z会を利用しているみなさんは、自分で参考書を読んだり問題集を解き進めたりして、「目」を使って学習を進めることが得意だと思います。また、先生の話を「耳」で聞いて理解していくと、自習しているときとは違った脳の刺激を受けられるので、より頭に入って記憶しやすいと感じたことのある人もいるのではないでしょうか。学校の授業で“インプット”を、放課後の自習の時間で“アウトプット”を、というように分担して毎日の学習を進めていくと、効率よく理解が進められます。私自身、塾に通っていなかったので、学校の授業は貴重な「耳」を使う時間であり、大事に授業を受けるようにしていました。

早めの復習で効率アップ

▲早朝の澄んだ空気のなかで登校すると、頭がさえわたるような気分になります。

学校の授業では日々新しいことを吸収していくことになるので、復習は先延ばしにせず、少しずつ早めに終わらせましょう。授業内容を自分で再構築できるように、先生が口頭で説明しただけのことも含めて、細かく思い出せるうちに復習するのが効果的です。自分は授業から24時間以内に一回は復習するようにしていました。ただ、部活などで疲れていたりすると、その日のうちに復習するのは難しいという人も多いと思います。そこでおすすめしたいのが、朝イチで登校して前日の復習と当日の予習をする方法。寝ているあいだに頭の中が整理されているので効率がよくなり、少しでも気になることやわからないことがあれば、すぐに先生に聞きに行けるのもメリットです。

意識改革+集中力アップで授業を120%活用!

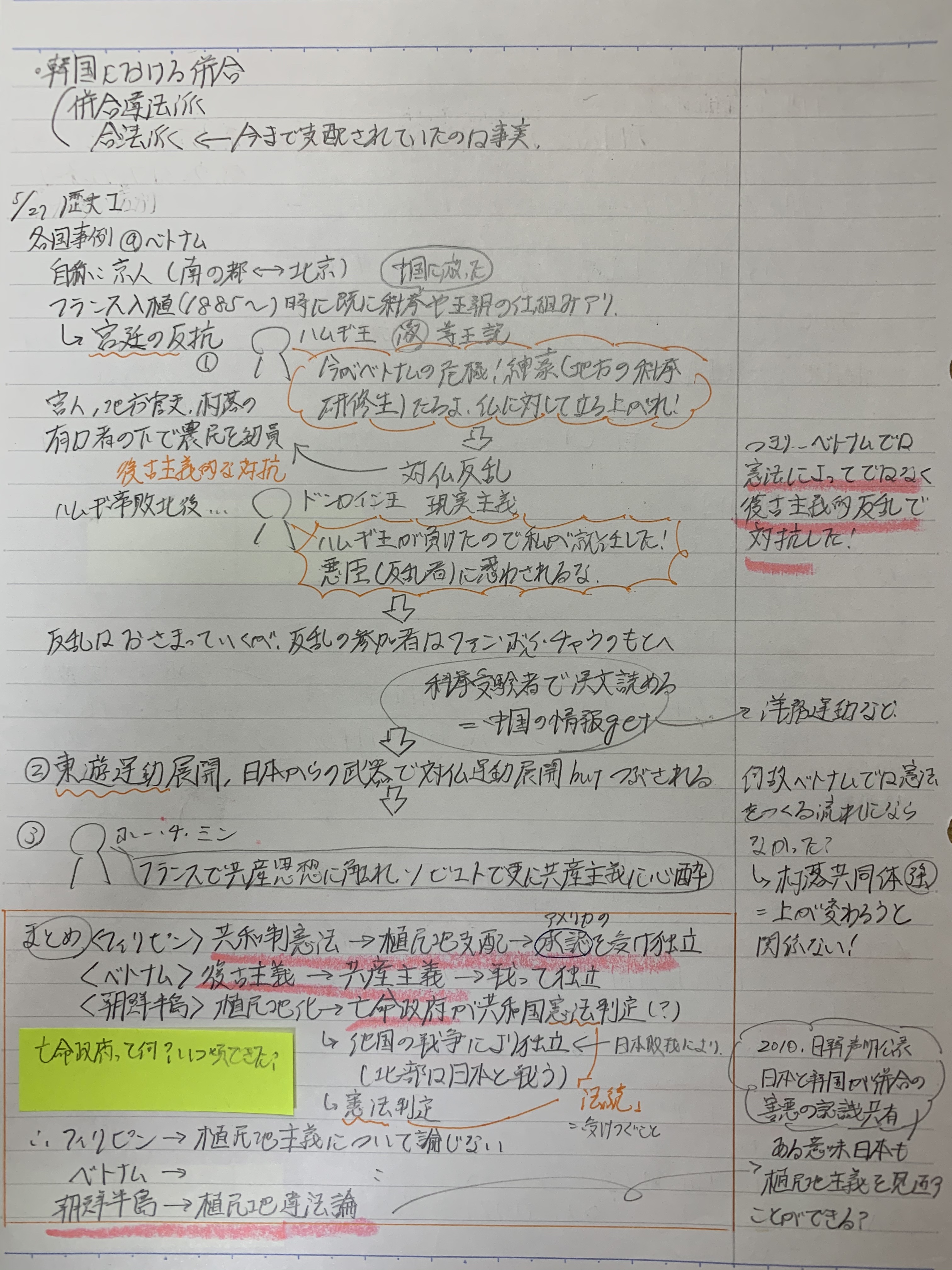

▲大学の授業ノートの写真です。基本的に中高生の頃からノートの取り方は同じです。右側のスペースをいかに活用するかがコツです。

みなさんは学校の授業をどのように受けていますか? 私はテストにせよ受験にせよ、授業が基本になると思います。逆にいえば、毎日の授業をおろそかにすると痛い目を見るということです。とはいえ、どうしても眠くなってしまうこともありますよね。そんなときは、意識的に体を動かしてみましょう。座ったまま、かかとを上げ下げするだけでも血行が促進されて頭がすっきりしますし、眠気覚ましのツボ(手の平の親指の付け根)を押さえるのもおすすめです! 授業を受ける心構えも集中力にも関わってきます。私はノートの右端にメモスペースを作り、先生が口にした何気ない一言や自分がそのときに思ったこと(疑問、納得など)を書き留めることで、漫然と授業を受けることを防いでいました。みなさんも、日々の授業をフル活用できるように工夫してみてくださいね。

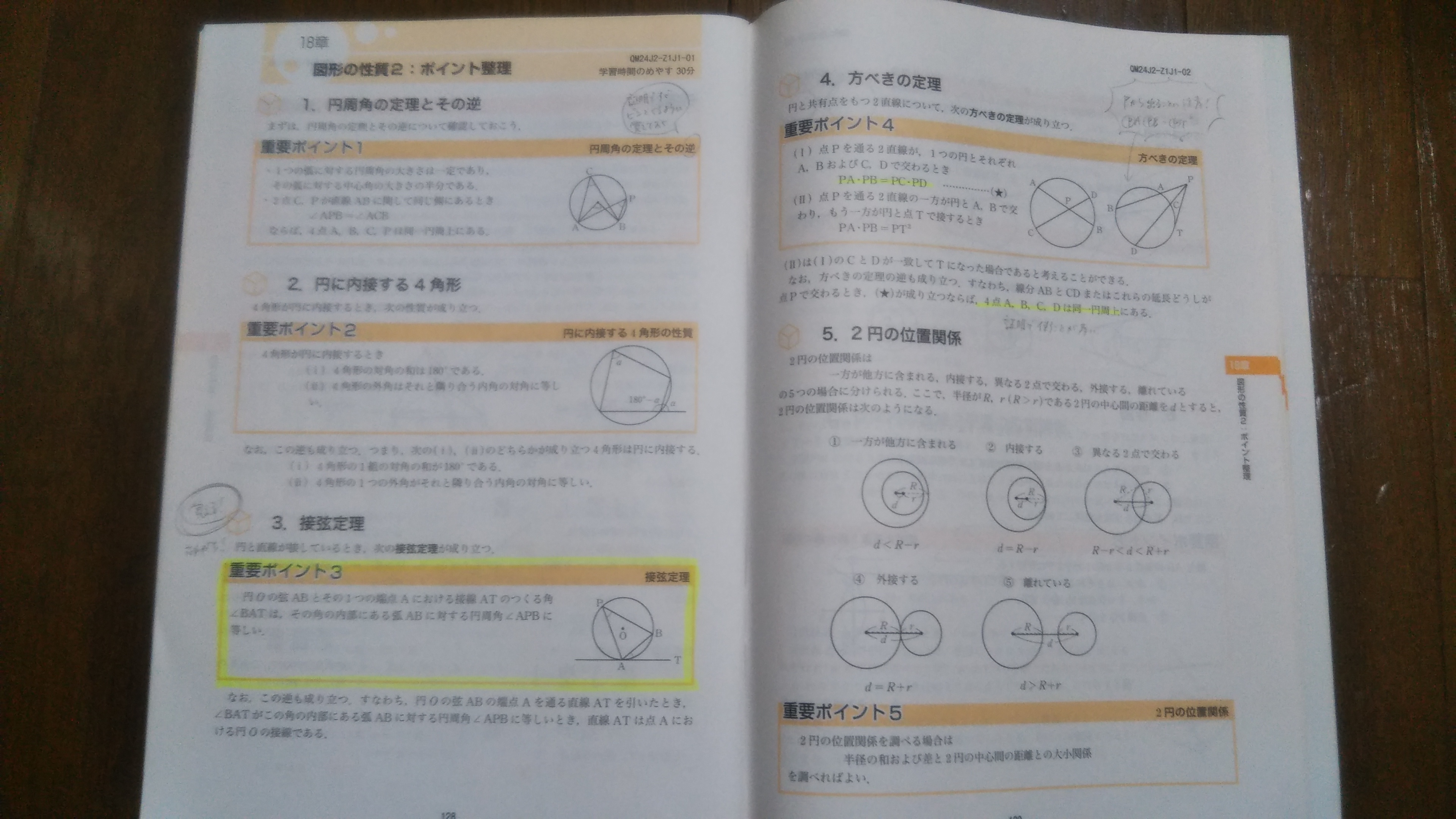

重要ポイントを押さえよう

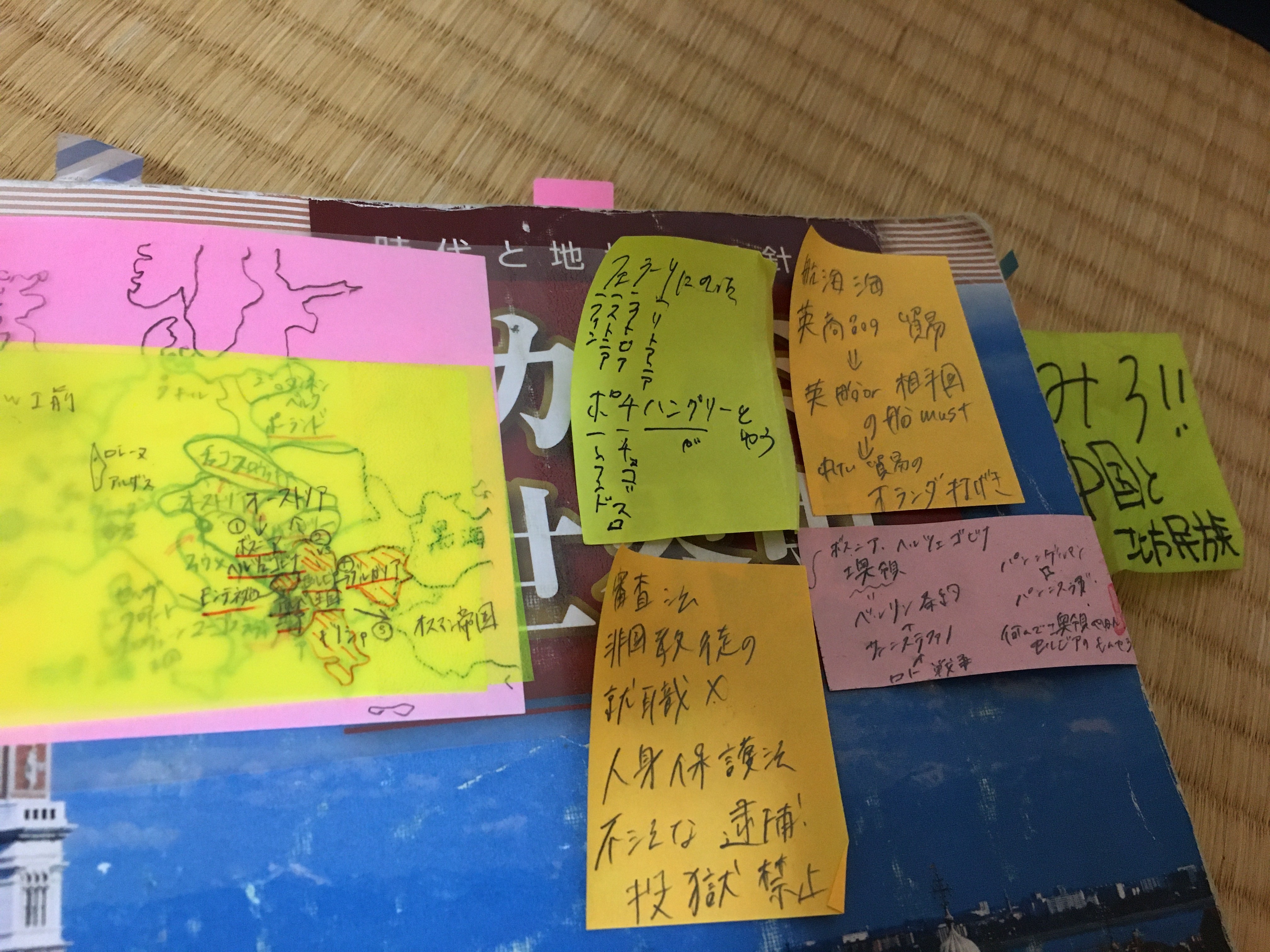

▲重要ポイントは、線を引いたり書き加えたりしてまとめていました!

みなさんが最近受けた授業を少し思い出してみてください。その授業の要点は何だったでしょうか? 授業で先生が話すことはどれも大事ですが、必ず覚えるべきものと参考にする程度のものがあるため、授業中は重要ポイントを押さえることが大切になります。そこでおすすめしたいのが、先生の言葉や行動に注目することです。「ここテストに出すよ」「これは間違えやすいね」など、勉強するためのヒントをくれています。ほかにも、「つまり」などのまとめの言葉のあとの内容や、何度も繰り返されるものは重要なことが多いです。また、先生が身振りをしながら話すのは、強調したいときかもしれません。重要ポイントだと思ったら、忘れないようにメモしておきましょう。きっと復習のときやテスト前に役立ちますよ!