世の中のさまざまな課題解決に向け日々研究を重ねる研究室を訪問。研究意義と研究内容について紹介します。

~研究室訪問~

知の探求

地球環境と人間社会を守る救世主!?

野菜や果物から作り出す、新たな建築素材

街を見渡すと、実にさまざまな形の建物が並ぶ。しかし現在、建築で使われている素材といえば、木材、鉄、樹脂、そしてコンクリートくらいしかなく、木材と鉄以外は再利用が難しいものばかりだ。

一方、日々の生活の中で再利用が難しく、重要な社会問題として認識されているものに、食品廃棄物がある。

この食品廃棄物を用いて、これまでになかった新たな建築材料を生み出したのが、東京大学生産技術研究所の酒井雄也准教授だ。

環境にも人にも優しいと言われる新たな建築材料は、どんな未来の社会を描き出すのだろうか。

野菜・果物100%の建築材料

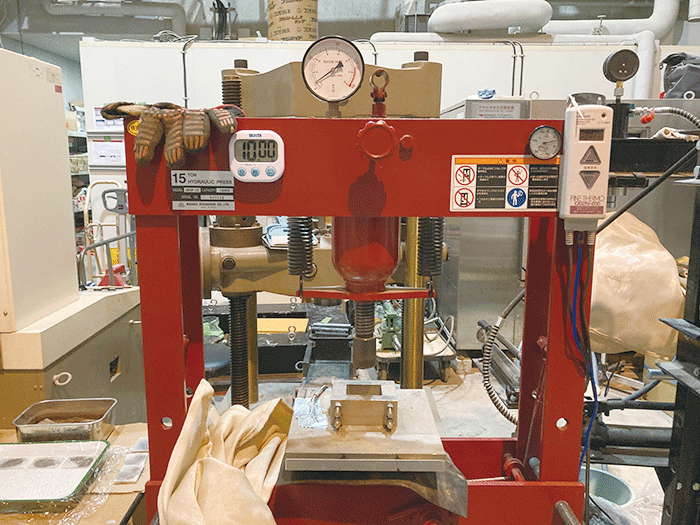

食べられるものからできている建物、と聞くとグリム童話『ヘンゼルとグレーテル』に出てくる「お菓子の家」を想像する人が多いかもしれない。しかし、現実世界に現れた材料はもっとヘルシーな食材からできている。なんと野菜や果物、しかも皮や芯といった廃棄されるような部分のみを原料にして、建築材料として十分耐えうる強度をもつ新素材が開発されたというのだ。しかもその作成過程は驚くほどシンプルで、野菜や果物を乾燥させ、粉状になるまで砕いたものに適量の水を加え、大気圧の200倍前後の圧力をかけながら100℃程度まで加熱するだけ。材料の粉を流し込む型次第で、パーツの形や大きさを自由に変化させることができるという。

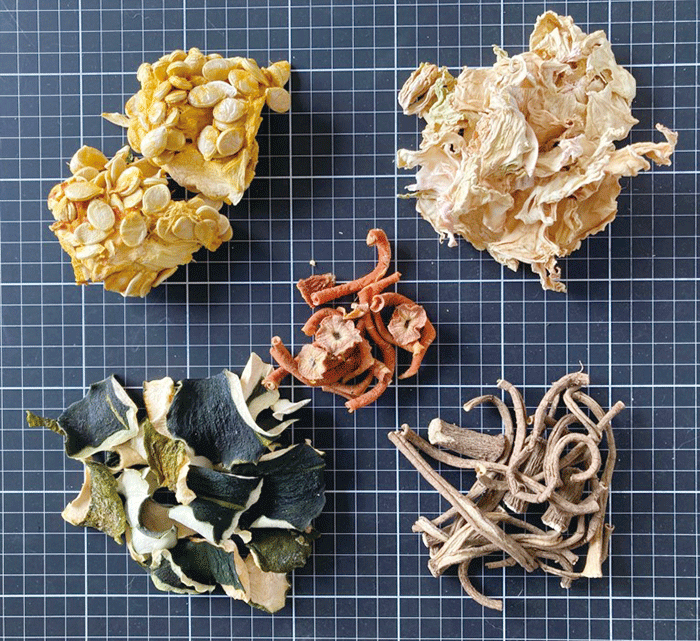

「これまでに実験で使用したのは、にんじん、玉ねぎ、かぼちゃ、枝豆といった野菜や、りんごやみかん、マンゴーなどの果物です。八百屋さんや果物屋さんで売っているようなものは、もうおおかた試したんじゃないかな。1種類の食材でもできるし、食材をミックスしても作成可能なんですよ」と酒井准教授は笑う。

しかし、どれだけ素材と作成過程がシンプルでも、建築素材として本気で使おうとするには、強度や耐久性などの、そのものがもつ物質、物性が肝心だ。その点、この新素材は木材にとても近い物性をもっているという。

「おそらく火や水にはそれほど強くないと思うのですが、これも木材と同じように耐火剤や防水・撥水加工などで処理をすれば克服できます。木材だと難燃加工をするには表面から染み込ませるしか方法がないですが、この素材は加熱前の粉の段階で薬品を混ぜ込むことで、内部まで均等に加工を行うことも可能です。木材と同じように虫に食べられることも想定しており、防虫剤を表面加工するだけでなく、虫が苦手とするようなハーブを粉にして原料に混ぜ込むことで内部まで防虫効果をもたせることもできますよ」。

社会貢献が期待できる素材として注目されている

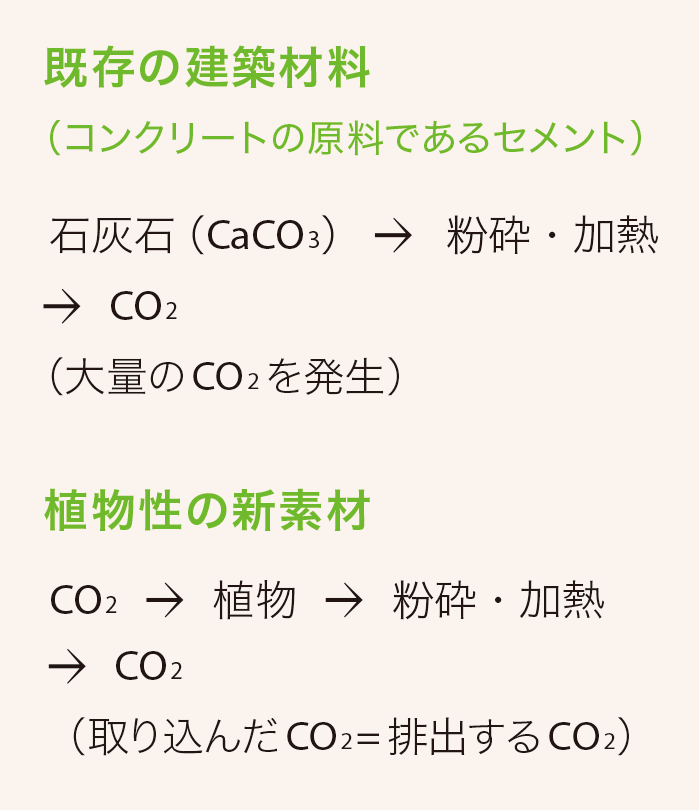

建築材料として多く使われている鉄やコンクリートは、それ自体を作り出す過程で大量のCO2(二酸化炭素)を排出してしまう。一方で今回の新素材の原料は、野菜や果物をはじめとする植物である。植物は日光を浴びて光合成を行うことで大気中のCO2を自らの体に取り込み、成長していく。植物由来の材料を燃やせばもちろんCO2が発生するが、そもそもそのCO2は植物が大気中から得たものであり、全体で見ればCO2の排出量は0である。この「カーボンニュートラル」と呼ばれる観点からすると、酒井准教授が生み出した完全植物由来の新素材は、すばらしく環境に優しい素材だ。しかしこの新素材がもつ可能性はそれだけにとどまらないという。

温風や真空で原料を乾燥させ、水分を取り除く。

家庭用のミキサーなどを使って粉砕し、粉状にする。

型枠に粉末を入れ、加熱しながらプレスして固める。

「世界にはそもそもコンクリートや木材などの建築材料が手に入りにくい国も少なくありません。そのような場所で栽培できる植物を使ってこの素材を作成すれば、CO2の排出量を削減しながら新たな産業を生み出すこともできますし、さらには住民に安全な住居を提供することもできます。また、野菜や果物といっても皮や芯、葉っぱなどの部分を使えるので、食品ロスや家庭から出る廃棄物の削減にもつながります。考えれば考えるほど、昨今よく耳にするSDGs(持続可能な開発目標)※と関わりが深いですよね」。

今年の5月に記者発表されたこの研究は、すぐにさまざまな企業・メーカーや農園などの関心を集めることとなり、直後から共同研究や製品開発の誘いが相次いでいるという。

「今までに30社近くから連絡をいただきましたね。中には海外からも『こんな作物があるんだけど、使えるだろうか?』なんて問い合わせがあったりして、新しい原材料がどんどん送られてきています。学生と一緒に対応しているのですが、これからまだまだ増えていきそうですね」。

※SDGs(Sustainable Development Goals)。よりよい将来を実現するために、2031年までに達成すべき課題として、2015年9月に国連で採択された目標。

偶然の出合いから生まれた新素材実験には楽しみと苦労が

もともと酒井准教授が専門としているのは、コンクリートを中心とした建設材料の研究だ。長寿命化や理想的なリサイクル手法などの開発をする中で、天然素材との出合いは偶然のものだった。「いろんな企業や大学が技術を紹介する展示会によく行くのですが、ある展示会を訪れたとき、木材に含まれるリグニンという物質と卵の殻を混ぜ、熱と圧力をかけて新しい素材を作っているのを見かけたんです。それなら卵の殻と同じ成分をもつコンクリートと木材を混ぜても固まるのではないかと思って早速実験室で試してみると、予想どおりうまくいきました。これが天然素材に興味をもったきっかけでした」。

コンクリートと木材で固まることがわかると、次は同じようにリグニンを含む別の材料を探し始めた。そこでまず選んだのが、お茶の葉だ。実験は成功したが、ここでふと酒井准教授の頭に浮かんだのが“食べられるのでは?”という思いだった。

「実際に食べてみると、モサモサして苦くておいしくはありませんが、問題なく食べられたんです。ちなみに、コンクリートって食べようとすれば食べられるんですが、普通の人は食べたいとは思いませんよね。そこで試しに『お茶の葉100%』にして実験し直してみたら、それでも固まったんですよね。しかも、しなやかで頑丈に。これにはびっくりしました」。

お茶の葉100%の新素材作成に成功した酒井准教授は、ここから次々と“食べられる新素材”と向き合い始めることになる。

「これまで作ったものの中では、にんじんやマンゴーがおいしかったですね。マンゴーは皮を使うのですが、皮にどうしても果肉がついてきますから味が濃くなるのかもしれません」。

研究では塩やコンソメパウダーを用いて強度を変えずに味付けをすることにも成功していると、酒井准教授は笑顔で振り返る。

このように実験には楽しみがある一方で、いろいろな材料を固めていく実験を繰り返す中では、苦労も少なくなかったという。

「木材を固める実験からからスタートしましたが、木材を使った実験と野菜や果物で行う実験では、設定する温度が全然違うんです。それに気づくまでは焦がしてしまったり形にならなかったりと、たくさん失敗しました」。

失敗しても諦めず、少しずつ設定を変えては実験を繰り返すことで、それぞれの食材に最適な温度と圧力を探してきた。しかし、まだわかっていないこともある。それは素材が固まる原理だ。「おそらく野菜や果物に含まれる糖分が接着剤となり、食物繊維を補強剤として固まっているのではないかと考えています。でもまだきちんと解明できていないので、まさに今研究を進めているところです」。

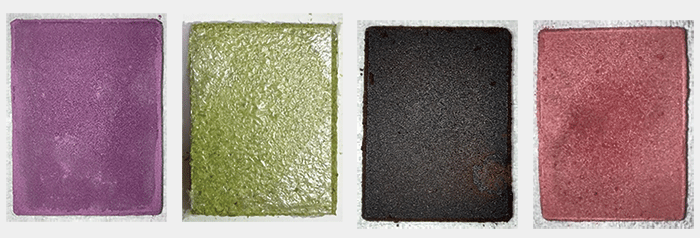

左から、さつまいも、枝豆、コーヒー、イチゴ。さまざまな食べられる素材を作り出している。

未来を変えるきっかけは、まず行動から

パッと目にしただけでは結びつかない「野菜や果物」と「建築材料」を結びつけるには、自身の研究に関係するようなおもしろい気づきを日々探し続けるアンテナが必要だ。さまざまな分野の専門家と協力して研究を進める中で、幅広い情報を知ることの大切さに気づいたことが、自分のアンテナを広げるきっかけだったと酒井准教授は話す。

「考えるよりもまず手を動かしてみる、というのは重要です。そもそも自分の知識や想像力には限界がありますから、自分の研究には関係ないかなと思っても、失敗することは気にせずにまずやってみて、その結果を見てから考えるというサイクルで何事もやってみる方がいいと思っています。これは研究に限らず、きっと中高生のみなさんが取り組んでいる普段の勉強でも同じですよね」。

酒井准教授の率いる研究室には今、10名の学生が所属している。そのうち“食べられる新素材”の研究を今年度担当しているのは、大学4年生の学生だ。ちなみに、大学卒業後は修士課程へと進学する学生がほとんどの中、昨年までこの研究を行っていた学生が狙った進路は、どうやら少し違うという。

「起業を考えているようです。最近は学内ベンチャーを大学も応援していますし、私も企業やメーカーからの問い合わせに対応しきれていないので、一緒に研究から社会実装までを一気通貫で進めていければうれしいですね」。

私たちが日々生活する中であたりまえのように触れる建築材料だが、その原料はどれも無限にあるわけではないし、ましてやどこでも手に入るというわけでもない。

「暮らしの中で大量に使われるものだからこそ、それを置き換える新素材の開発は人々のライフスタイルから都市の形まで全部を変化させる可能性を秘めています。大きな話になりますが、身近なものを使った研究から新しい世界を作り上げるようなことに貢献できればいいな、と思って日々の研究に取り組んでいます」。

酒井准教授が手を動かし続ける先に見据える未来社会には、今の常識では考えらないような光景が広がっているのかもしれない。

Photo by Hayashi Yuki

SAKAI YUYA

酒井 雄也 先生

(東京大学生産技術研究所 准教授)

2011年東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻で博士号を取得後、東京大学生産技術研究所の助教を務めつつ、客員研究員としてオランダのTwente大学でナノ流路中の塩化物イオンの検出、アメリカのBrown大学で高圧下でのコンクリートの変形挙動に関する研究に携わる。2020年より東京大学生産技術研究所人間・社会系部門(第5部)の准教授として、これまでにないアプローチによる各種建設材料のリサイクル手法の開発や、構造物・建物の長寿命化、効率的な維持管理手法の研究を通じて温室効果ガスや廃棄物の排出量の削減に貢献。近年複数のメディアで注目されている。