世の中のさまざまな課題解決に向け日々研究を重ねる研究室を訪問。研究意義と研究内容について紹介します。

~研究室訪問~

知の探求

技術が可能にする「新しい体験」とは?―

自由の可能性を広げる、身体性メディア研究

料理を作る、ボールを蹴る、人と話す…、私たちは、日々の生活の中でいろいろな「体験」をしている。

このとき、目や耳、皮膚などの器官がとらえた刺激を頼りにして、私たちはまた頭をはたらかせ体を動かす。

人は、“身体”というメディア(媒体)を通して、体の外に広がる世界とさまざまな情報をやりとりしているのだ。

こうした「身体性メディア」と呼ばれる分野を切り開き、数々の新技術を用いて、これまでには味わえなかったような新たな体験を生み出そうと研究を進めるのが、南澤孝太先生だ。

私たちの生活を変える可能性を秘めたこの研究が切り開く未来とは、いったいどんな姿をしているのだろうか。

先端技術は、選択肢を増やすためにある

私たちは日々、さまざまな物事を「体験」している。しかし、そもそも「体験」とは何かと問われたら、なんと答えればよいのだろう。もし私たちと、その周囲の世界の関わりをすべて「体験」と言うのなら、自分たちの研究はまさに「新しい体験」をつくっていることになると、南澤先生は話す。

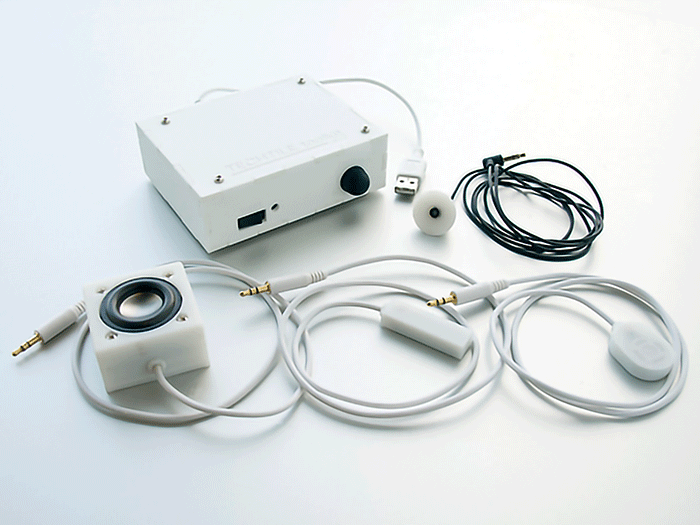

南澤先生率いるチームは、擬似的に触覚を再現するための装置や、目の前に違う風景を映し出す立体視ゴーグル(写真左)などを駆使して、遠く離れた場所に置かれた“身代わりロボット”の 「体験」をまるでロボットに乗り移ったかのように感じられるようにしたり、義手の人が演奏できる楽器を作ったり、触り心地・踏み心地を遠くにいる人と共有するしくみをつくるなど、新しい技術や既存の技術を組み合わせることによって、日々「新しい体験」をつくる方法を追い求めている。

「僕たちは、今ここで感じている感覚を遠くの人とつないで共有したり、別の場所で起こった出来事をここで感じられるようにしたり、さらにはコンピュータの世界での出来事を実際に体験したかのようにしたりと、『身体』というメディアを通じていろいろな情報をやりとりさせることで、“新しい体験”を生み出しています」。

なぜこうしたアイデアや研究成果が次々と生まれてくるのだろうか。キーワードは“選択肢”だ。

「先端技術って、基本的に選択肢を増やすものだと思っています。私の視力は裸眼だと外を歩けないくらいですが、『メガネをかける』という選択肢を選ぶことで問題なく暮らせています。社会が抱える課題には、選択肢の不足が引き起こすものが少なくありません。先端技術を用いてちょっとした障壁を取り除くことで、行動の自由度や可能性が高まるのならば、僕らの研究に課せられた役割は『技術によってどういう解決策を創り出せるか』だと思っています」。

いろいろな人と混じり合いながら、世の中に結果を出す

もともとは工学部でものづくりを専門としてきた南澤先生だが、今所属する「メディアデザイン研究科」はものづくりだけの場所ではない。その名が示すとおり、メディアを生み出す技術と、それを使うための環境、さらにはビジネスや法律などの社会をつくる部分までを全部デザインしようと考えている。

「社会を変えるためには、技術の種だけをつくってもダメなんです。それを生かし育てることで、結果として暮らし方や社会の姿そのものが変わる。僕たちは、さまざまな角度から社会に対してのインパクトを与えていくことで“未来社会”を創ろうとしています」と南澤先生は話す。

南澤先生は、大学外でのコラボレーションも活発に行っている。お台場や渋谷にも研究拠点をもっており、これまで積極的に学外へ活動の幅を広げてきた。「さまざまなチームや人々と関わると、大学の研究者が考えている未来図に対して、いろんな意見をもらうことができます。大学と、地域コミュニティや企業、行政が混じり合いながらモノやサービスをつくり、さまざまな角度から社会課題を解決していこうとしているのです」。

一見すると華やかにもみえる学外での連携活動だが、苦労したのもこの点だと南澤先生は振り返る。

「ちょうど学生のころ、身体で操作するゲームが流行したのですが、これってまさに僕たちが研究しているような技術なんですよね。それなら僕らの研究だって、もっと広く普及させられるはずだと感じたのですが、研究室の装置はとにかく高価。これでは一般に普及なんてしないと思い、まずは安価で手軽に体験できる装置を作って、科学館などに置いてもらったんです。何十万人という人に体験してもらってさまざまな意見をいただくことができましたし、徐々 にコラボレーションも生まれ始めたのですが、当初は大学の研究者が学外に出て活動することに対してはあまり重視されていなかったですね。『南澤くん、そんなことばかりやっていると論文を書く時間がとれないよ』なんて言われたりして」。

しかし、時代は変わりコンピュータやロボットの業界も、技術を社会の中で活用することを重要視するようになってきた。福祉や教育、交通や金融など、社会の中で技術を活用させることは今や時代の流れになっている。

「最初こそ苦労しましたが、今では日本でもオープンイノベーションや産学連携という言葉が普通に聞かれるようになってきています。ほかより一足先に始められてよかったな、やってきたことは間違ってなかったなと自信をもてるようになりました」。

「自分」は、これからどう変化するんだろう?

生み出す技術をどう社会の中で生かせばいいのか。考えるうえで大事になるのは、使う側である人間の意識だ。南澤先生が生み出す「新しい体験」は、どこまでが自分の体験と言えるのだろうか。この“自分”の捉え方は、これから研究を進めるうえでの大きな課題だという。

「たとえばYoutuberの方ってきっと、画面の中で見せる自分と素のときの自分が違うと思うんです。同じように、誰でも触れるメディアが変われば自分そのものも変わりますし、自分と社会の関係だって変わります。どこまでを『自分』として捉えるのか、そしてどこまでを『自分の経験』や『自分の人生』として生きるかを考えることは、より幸せな自分になるために大事になると感じています」。

「体験」という感覚は自分1人のものだが、1人だけの体験は寂しく感じてしまうこともあるだろう。ここにも今後に向けた課題が隠されているようだ。“人は、同じ体験を共有できれば、もっと相手のことを考えたり、自分だけじゃなくみんながよくなる方向に行動するようになるのではないか”という仮説を立て、行動経済学の専門家と協働して研究をはじめているという。また、2020年は世界中で「ソーシャルディスタンス(社会的距離)」が大事だと叫ばれたが、本来はそうではないはずだと南澤先生は続ける。

「本当はフィジカルディスタンス(物理的距離)だけでいいはずで、社会的には繋がっていないといけない。テクノロジーを応用して、肉体だけ距離をとりつつ社会的に繋がれるようにできれば、もっと思いやりのある行動をしたり、相手への信頼関係を築いたりできるんじゃないかと思っています」。

同じように、特定の地域ならではの体験を共有することで、地域の結束を深めることもできるかもしれないし、自宅でリモート授業や仕事をする人に同級生・同僚の存在感を伝えることで、孤独感を解消することもできるようになるかもしれないと、南澤先生は未来を見据えて話す。

多様なのは研究領域だけではない。所属する学生のうち半数以上は英語でコミュニケーションをとるし、社会人学生も少なくない。

「年齢も、国籍も、専門性も、とにかく多様なのが僕たちの研究科の特徴です」と、笑みを浮かべる。

今、南澤教授の研究室には40名近くの学生がいる。多様性に富んだメンバーは研究内容だけでなく、進路もさまざまだという。

「典型的なイメージの研究者肌の人はあまりいません。ものづくりメーカーに行く人もいれば、エンターテイメント系の企業に行く人、広告代理店に行く人、新事業を生み出す部署へ行く人もいます。おもしろかったのが、布団の老舗メーカーに就職した学生がいて、何をしているんだろうと思ったら、よりよい睡眠へ誘う『スマート布団』という新事業を担当していました」。

一方、南澤先生本人は、もともと根っからの工作好き少年だったようだ。中学・高校時代はクラブ活動でロボットやゲームを作り、そして進学先の大学で入ったサークルではVR研究の先駆 者である舘暲氏(現・東京大学名誉教授)が立ち上げたVR コンテストに参加した。一度は違うこともやってみようとアカペラサークルにも入るが、ここで扱った音響や照明すらも今の仕事に繋がっているという。

「なんだか、すごいレールの上に乗っかり続けてきたものですね」と笑う。

もっと自由になるために、何ができるのか

活用の幅や可能性を大いに秘めた「身体性メディア」の研究には、今後の社会を変えるべく大きな期待が寄せられている。その一つが「ムーンショット」と呼ばれる大きな研究開発プロジェクトだ。南澤先生がリーダーを務めるチームでは、グローバルな社会自体が抱えている障害、少子・高齢化、教育などの未解決課題について、先端技術をしっかり社会に実装することで「今やりたいのにできない」という問題の解決を目指している。

そして、もう一つ南澤先生が力を入れるのが「人間の可能性のさらなる拡張」だ。身体や感覚を技術的に拡張することで、人生経験そのものの容量を増やしてしまおうという野心的な目標に挑んでいる。

「両者に共通するのは“選択肢を増やす”という点です。選択肢が増えれば、より自由に生きられます。自由な活動、自由な生活、自由な社会を獲得するためには、自分で置かれた環境そのもののルールを設定していくことが大事だと思っています」。

世の中のほとんどのことは、誰かがつくったルールの上で動いている。しかし、日本ではルールとは守るものというイメージが強く、つくれるものだと考えることはほとんどないのではないだろうか。

「何か課題がある場面をよく見れば、実はルールに問題があるということもあります。そこへ科学技術を導入できれば、個人差みたいなものだって解消できるようにもなるはずです」と南澤先生は力を込めて話す。

「社会のルールは誰がどうつくるのかを、これからはもっと考えていかなくてはなりません。そして、ルールを自分たちでつくっていいんだと感じられる体験を、もっと多くの人にしてもらいたいですね。自由になることって、誰にとっても大事だし、怖がらなくていいはずなんです」。

Photo by Ryusuke Okajima

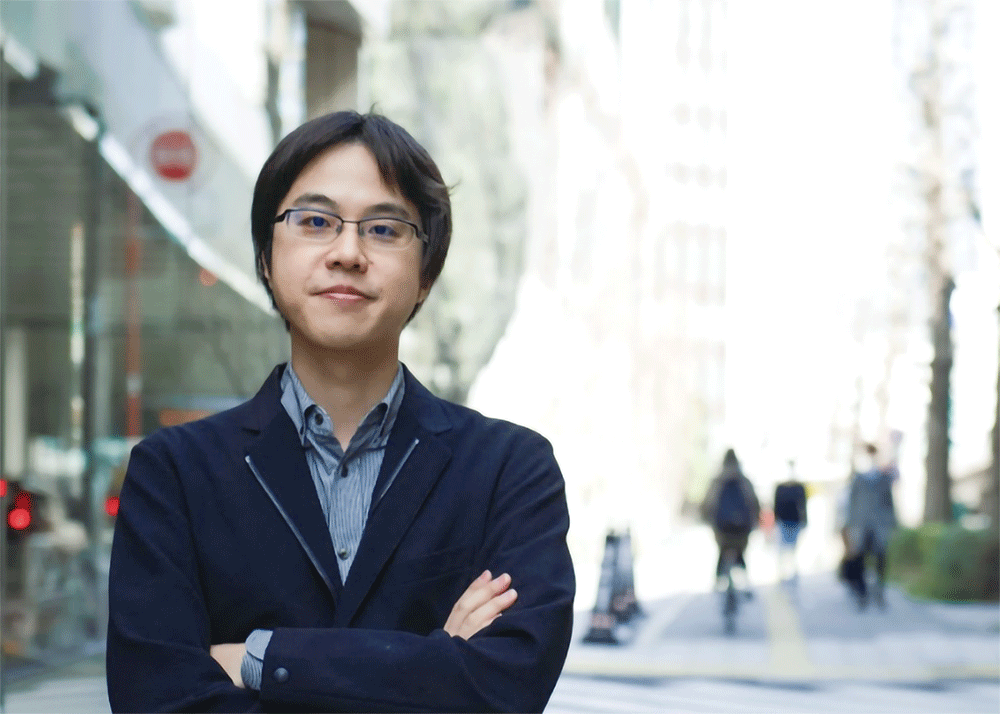

MINAMIZAWA KOUTA

南澤 孝太 先生

(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授)

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)教授。2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報 学専攻博士課程修了、博士(情報理工学)。触覚技術を活用し身体的経験を伝送・拡張・創造する身体性メディアの研究 開発と社会実装、Haptic Designを通じた触感デザインの普及展開、新たなスポーツを創り出すスポーツ共創の活動を推 進。超人スポーツ協会理事、科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業プログラムマネージャー、IEEE Technical Committee on Haptics Vice Chair in Conference、Telexistence Inc. 技術顧問等を兼務。

バックナンバー