世の中のさまざまな課題解決に向け日々研究を重ねる研究室を訪問。研究意義と研究内容について紹介します。

~研究室訪問~

知の探求

美しいものには、夢の機能が宿る?

極小のパーツを組み立てる、

分子合成の世界

私も、あなたも、この『Z3』も、すべてのものは、原子という極小の粒からできている。

化学反応を駆使し、まるでブロック遊びをするように分子を組み立てていくことで、思い描いた形の分子を作りあげる分子合成の世界では、革新的な新材料の開発を狙って世界中の研究者が日夜合成に励んでいる。

なかでも炭素原子が連なる「ナノカーボン」の合成で世界を驚かす成果を上げているのが、名古屋大学の伊丹健一郎教授だ。

シンプルなようで奥が深い炭素合成には、どんな可能性が秘められているのだろうか。

原子を組み合わせ、狙った形をデザイン!

この世界のすべてのものは、極限までバラバラにしていけば「原子」という極小のパーツにまで分解できる。この原子をいくつか集めて小さな塊にしたものを「分子」と呼んでいる。その小ささたるや、mm(ミリメートル)の百万分の1を表すnm(ナノメートル)や1千万分の1を表すÅ(オングストローム)を使って表すほどだ。

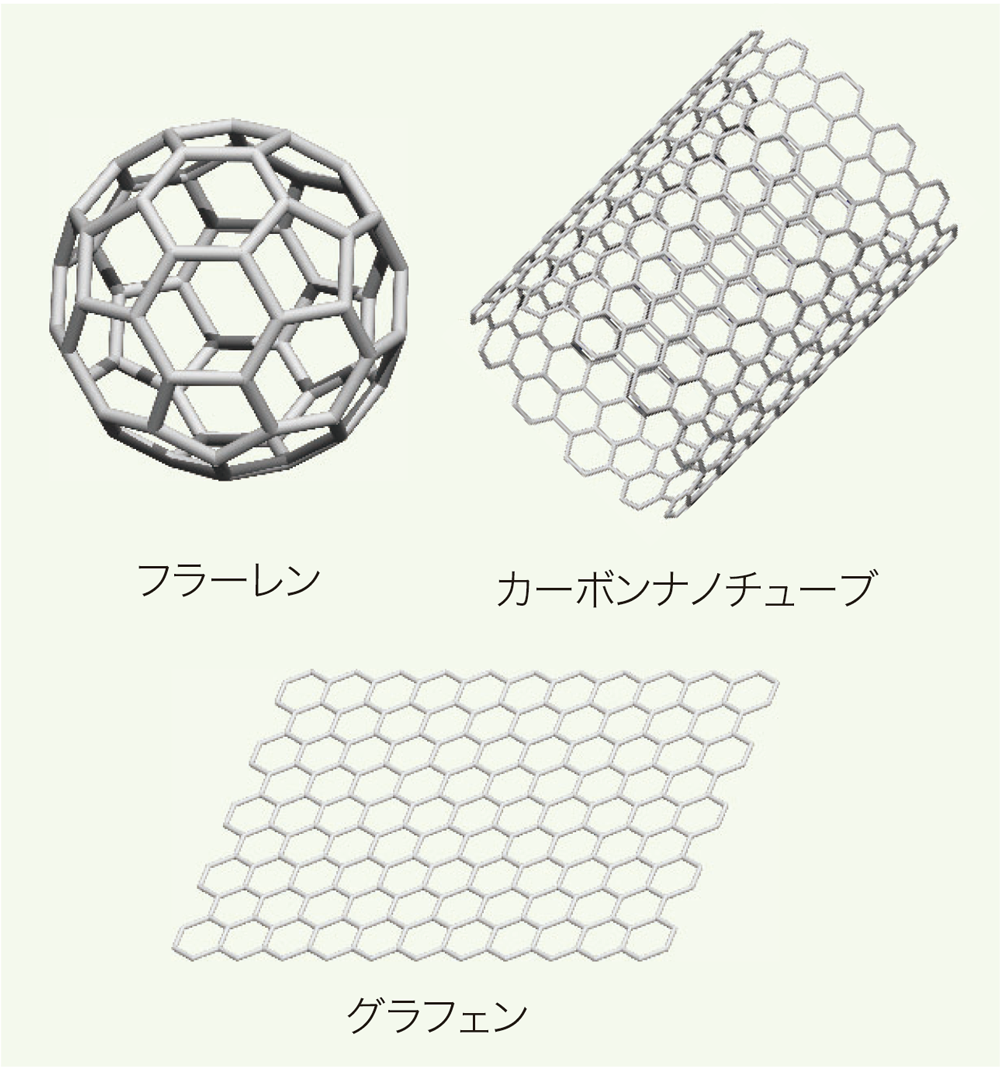

伊丹教授は、炭素原子を中心としたナノメートルサイズの炭素材料「ナノカーボン」をメインターゲットにした研究を行なっている。炭素がサッカーボール状につながった「フラーレン」(1996年ノーベル化学賞のテーマ)や平たいシート状になった「グラフェン」(2010年ノーベル物理学賞のテーマ)、さらには炭素が筒状に長く連なる「カーボンナノチューブ」がナノカーボンとして有名だが、伊丹教授はそれらとは違う新たなナノカーボンの生成に成功している。

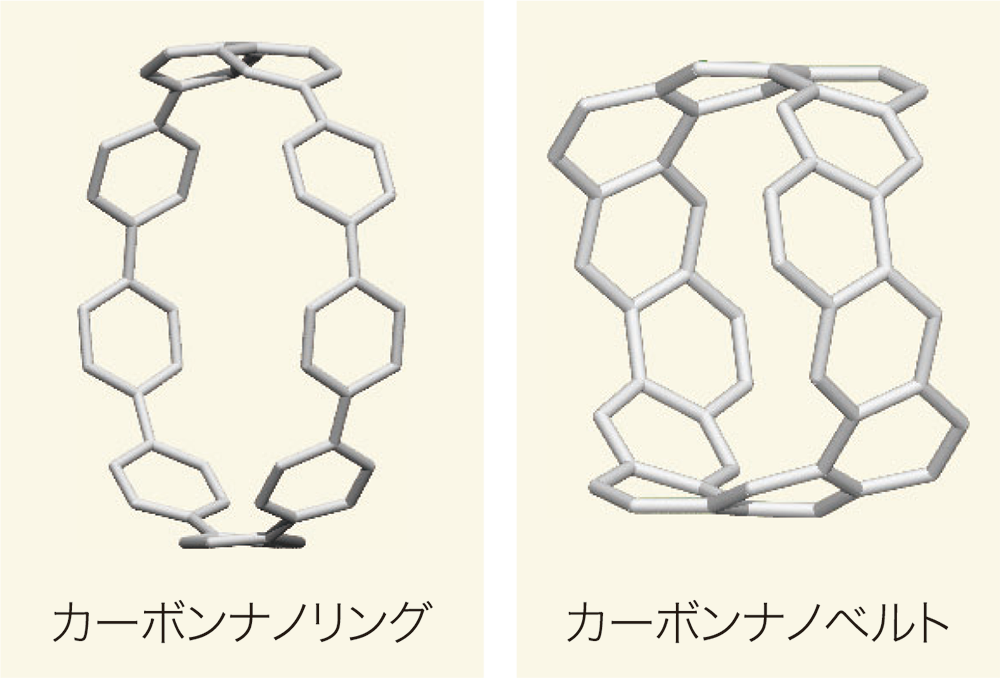

「2009年に『カーボンナノリング』、そして2017年に『カーボンナノベルト』を世界で初めて生み出すことに成功しました。炭素原子が規則正しくリング状、ベルト状に並んだ美しい形をしています。どちらも世界中の化学者が何十年間も夢に見続けた分子ですし、実際に生成に成功したことを確認した瞬間は、みんなで大騒ぎしました」と、当時の様子を振り返る。

さまざまな種類がある原子の中でも、伊丹教授は炭素を中心とした分子合成を研究し続けている。その理由は、極めてシンプルだ。

「とにかく、美しいんですね。たとえば1985年にフラーレン合成の一報が世界を駆け巡ったときは、ものすごい衝撃と感動でしたよ。炭素だけで、どこからどう見ても対称で美しい形を作り上げたんですから。また、炭素は美しさに加えて、無限の可能性も秘めています。たとえば高校の化学で習うベンゼン環は、炭素6つが輪を描くシンプルな形をしていますが、科学反応させると薬にも塗料にもプラスチックにも、さらには爆薬にも変えることができますからね」

分子合成に使う原子の種類(=元素)は限られているが、組み合わせ方はアイデア次第で際限がない。美しく、そして狙った形をデザインして作りだすおもしろさに、伊丹教授は惹かれ続けているのだ。

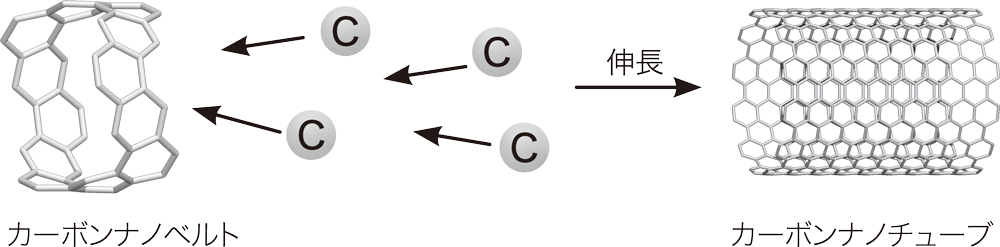

「 カーボンナノベルト」をテンプレートにしたカーボンナノチューブ伸長反応

「カーボンナノベルト」に炭素原子(C)が逐次結合していくことで、テンプレートとなる「カーボンナノベルト」と全く同じ直径のカーボンナノチューブが生成すると考えられている。

“カップル成立”は、難しい!

「原子を使って分子を組み立てる」と言うのは簡単だが、実際は極小の世界で行わねばならず、そう簡単な作業ではない。フラスコ中の溶液に材料となる物質を溶かし込み、その中で化学反応を起こして合成させることになる。世界で誰も見たことのない分子を作るので、もちろん実験の手順や方法など誰も知らない。そのため、実験を行っても狙い通り反応が進まない場合も多い。ここで登場するのが、触媒だ。

「暑くても寒くても、雨でも晴れでも何をやってもくっつかない。そんな2人の間に入ってカップル成立のために間を取り持ってくれる“助っ人”的な存在が触媒です。しかし、触媒も最初からどんなものがいいかわかっているわけではないので、これもダメ、これでもくっつかない…と、延々繰り返していると10年なんてあっという間に経つわけです」と、伊丹教授は苦笑いしながら話す。

触媒の相性、反応させる順番、などさまざまに条件を変えて、さらには実験のための実験も積み重ねることで目に見えない世界のブロックを組み立てていきます。そして、苦労の末誕生したカップルが本当に狙い通りの形か調べるにも、また別の実験が必要です。分子を作る、形を確認する、応用を考える、すべてにおいて実験を重ねます」

伊丹教授率いる研究室で行う研究のうち、期待するはたらきを先に考えてから分子を組み立てるケースは半分で、もう半分は、機能よりも美しい分子を作ることに重きを置いているのだという。

「先ほど話に出てきたフラーレンも、作られた当初は何の役に立つのか誰も知りませんでした。しかし、後にいろんな分野で研究を進めるうちに『太陽電池に使える』『超伝導を起こす』『薬に活用できる』、さらには『スポーツ用品の性能を上げる』など、思いもしなかった機能や性質が見つかりました。美しいものには、必ず機能が宿ります。このことは歴史が証明してくれています。僕らはそれを信じて、美しいものを追求しています。そもそも最初から機能を全部デザインしたり予測したりすることなんて、人間には不可能ですから」

新たな発見のためには、熱く、そして粘り強く

分子合成の世界を誰よりも楽しんで走り続ける伊丹教授だが、その楽しさの中には数々の“産みの苦しみ”を味わっている。目指す分子の形まであと一歩というところからうまくいかないもどかしさを感じることや、終わりの見えない実験を繰り返すことも少なくない。そんなときに支えとなるのは研究室の学生やスタッフのがんばりだと話す。

「もうダメだと僕が諦めそうになっても、決してみんなは諦めません。それどころか僕に声をかけて勇気づけてくれるんです。これまでいろいろな場で研究成果について話してきましたが、ほとんどみんなのがんばりを代弁しているだけ。本当に世界一の学生、スタッフだと思っています」

伊丹教授に世界一と言わしめる研究室の学生は、卒業後どのような進路を歩むのだろう。その就職先は多岐に渡るようだ。

「分子合成は、ほぼすべての産業と関係します。医薬品、農業、エレクトロニクス産業、自動車、プラスチックなどの材料、数え始めるとキリがありません。そのほかに教職の道やメディア関係を志した人もいました」

研究の道以外にも、研究室で培った技術力を武器に幅広い分野で活躍できる人材を輩出していると、伊丹教授は話す。

苦しみを重ねる分、狙い通りの成果が出たときの喜びは大きい。日々の研究の中から得るドキドキやワクワクの感情は、仕事のやりがいや楽しさに直結しているようだ。なかでも大切にしているのは、やろうとすることが「クレイジーかどうか」だと力を込める。

「実現できる可能性よりも、まずは心がざわつくかどうかが大事。そんなのクレイジーですよ、って言われるような挑戦が好きですね」

もちろん経験を重ねれば重ねるほど、先を見通して考えてしまいがちになる。「そんなの無理だろう」と口から出かかるのを押さえて、不可能を可能にするのがサイエンスだと、伊丹教授は断言する。

「大学3年生くらいまでは、教科書を通じて先人が積み上げた知識を勉強します。しかしそれ以降に行う研究は、教科書に書いていないことを知り、できないと考えられてきたことをできるようにして、作れないものを作れるようにする活動です。それまでの勉強とはまるで違いますよね。極端に言えば、教科書を全然理解できなくても1つの発見が次の新しい教科書を作る。だからこそ、ここで言う『クレイジー』は、すごいほめ言葉なんです」

Photo by Ryusuke Okajima

伊丹教授がこの道に進もうと思ったきっかけは、高校生のときに習った有機化学でベンゼン環を知り、その美しさと可能性にクリエイティブな印象を受けたことだそうだ。当時はまさか今のような仕事に就くとは想像できなかったと言う。

「昔から、予定や目標を立てて行動するのではなく、目の前にある“おもしろいこと”に一生懸命になるタイプでした。ずっと目の前の楽しいことを追いかけてばかりで、物事を長期的に俯瞰して捉えるのは苦手でしたね。テストや受験のときも、とにかく情報を頭に詰め込んでクリアを目指す感じで、とても中高生のみなさんの参考にはなれそうにありません。高校時代の化学も暗記ものばかりで苦手でしたが、ベンゼン環と出合ったことで分子がもつ可能性に魅了されて大学に進学、いろいろな人との出会いに助けられながら、分子合成の道を歩んできました」

Be unique, go crazy!

理学部化学科の中にある伊丹研究室は、同時に「名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(通称:ITbM)」にも所属している。ITbMは生命科学や化学といった分野の垣根を越えた研究を行う、世界的にも特徴ある研究拠点だ。分子を設計するグループ、植物・動物が得意なグループ、理論計算が得意なグループなどからなる13の研究室で構成され、200人近いメンバーが日々研究に没頭しており、伊丹教授はここの拠点長も務めている。分子合成に軸足をおきながら分野横断的な研究拠点を束ねる中で、見据える未来はやはり想定外なものだった。

「今は、作り出したナノカーボンで生物の研究をしようとしています。これまでナノカーボンといえば新素材のイメージを強くもたれていたのですが、これを植物や動物の研究に応用していくことにクレイジーさと可能性を感じているんです。ナノカーボンはとても生物に作用しそうもない構造をしていますし、普通に考えたらありえないテーマです。しかし、本当に検証したチームなんて世界のどこにもないはず。もしやれるとしたらITbMしかないなと思ったんです」

おもしろさにひたむきで、そして誰とも違うクレイジーな視点をもつことは、これからの世界に羽ばたくうえで大事なことだと、伊丹教授は考えている。

「一人ひとりは違う人間ですし、みんなが同じ型にはまってしまってはおもしろくありません。何か一つ、人と違うユニークさをもってほしいですね。興味のあることを見つけたら、あとは人に何を言われようがとことんクレイジーになってほしい。みんなと違えば違うほど、いいんです」

とはいえ、すぐに没頭できるものが見つかるわけではない。そんなときは目の前のことに全力を尽くすのがいい、と続ける。

「努力が何のためになるのか、意味が見いだせないときもあるでしょう。でもがんばっていればどこかで道はひらけますし、想像もつかなかったような出来事、びっくりする出会いがたくさん訪れます。その中で自分がクレイジーになれるものを見つけて、ぜひともとことんユニークになってほしいですね」

Photo by Ryusuke Okajima

KENICHIRO ITAMI

伊丹 健一郎先生

(名古屋大学 理学部 化学科 教授)

京都大学にて博士号取得後、2005年名古屋大学物質科学国際研究センターを経て、2008年より同大学大学院理学研究科・教授。また、2012年から名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 (ITbM) 拠点長、2019年から台湾中央研究院・研究フェローを兼任。The Netherlands Scholar Award for Supramolecular Chemistry、中日文化賞、永瀬賞、アメリカ化学会賞Arthur C. Cope Scholar Award、Mukaiyama Award、王立化学会フェロー、ドイツイノベーション賞、クラリベイト・アナリティクス高被引用研究者賞など多数受賞。