「学ぶ」とは、何を目指すことなのか

Z会にゆかりの深い加地伸行先生から、中高生のみなさんへのメッセージをお届けします。

その2 論理と感性と

(一)

前回、ことばという最高の文化についてお話ししました。それはすなわち、学校における教科として、国語が最も重要だということなのです。

ただし、国語の中身は、大きくは二つに分かれます。すなわち、一つは〈論理中心〉の文章、もう一つは〈感性中心〉の文章です。

人間には、論理と感情との二つの感覚があります。たとえば、店で物を買うとき、結局はその各価格を計算し、総額を出して、その分を支払うわけです。これは〈論理中心〉です。

しかし、たとえば、ラジオから流れる音楽を聞いていて、これはいいとか、これは嫌いだとかと判定するとき、それは〈感性(感情)中心〉です。

もちろん、その好き嫌いのわけを言えるでしょう。しかし、そうした説明は、後から付けたものにすぎません。まず第一は、自分の感情にピーンと来るのかどうか、です。その「ピーン」は、理屈ではありません。なんとも言えない自分の感情です。

理性と感性と――この二つをわれわれ人間は持っています。ですから、国語の学習では、この二分野をともに学んでゆくことになります。

よく国語が嫌いという人がいますが、そういう人たちの大半は、この二分野があること、そしてともに大切ということがわかっていないため、嫌いとなってゆくようです

でも大丈夫、この二つを学習してゆく方法があります。それをお話ししてゆきましょう。

(二)

まず一つめの〈論理〉について。

一番いい方法があります。それは、数学の問題を解くことです。とお話ししますと、キャーと言って逃げ出す人がいることでしょう。数学大嫌いという人が多いからです。

しかし、ま、ま、落ちついてください。なにも高校・中学校の難しい数学の問題を解け、というわけではありません。

代数の最初のあたりがいいと思います。たとえば、2x=6という数式。みなさんでしたら、そんなもの簡単に解くでしょう。

しかし、小学校三年生あたりの子に対して、この数式の形式上の意味を説明し、それから解かせていってxの値を出すまで、やさしくわかりやすく説明できますか。

たとえば、イコールの意味、xの意味……というふうに、小学生にとっては初めての概念(意味内容)を理解できるように説明できますか。

私は、その昔、大学生のころ、アルバイトで家庭教師をしていました。教え子は、中学二年生。数学がわからない生徒でした。

その子は、私があれこれと教えたのですが、2x=6という数式の意味が理解できないのです。

私は、必死になって、それこそあれこれ手を替え品を替え教えたのですが、わからないのです。私は深刻でした。ところが、教え子は、プルンとしてにこにこ笑っているではありませんか。

もし事情を知らない人がその風景を見たとしましたら、私が問題を解けずに悩んでおり、出題をした生徒がにこにこ笑っている感じだったでしょうね。

話をもどしましょう。数学のどういう問題でもいいですから(一次関数のやさしい問題がいいでしょう)、それの正解に至るまでの過程をわかりやすい国語で書いてみることです。

その目的は、あなたのその説明によって(国語によって)、一次関数などと縁のなかった人にわからせることができるかどうかということです。

すなわち、小学校三年生あたりの子に対して、国語によって正解に至る説明をできるかどうか、ということです

その説明は、小学校三年生にもわかる文章でなくてはなりません。このとき、あなたの真の国語力(論理分野)が試されるわけです。

(三)

さて、国語力のもう一本の柱、感性を豊かにするのは、どのようにするか。

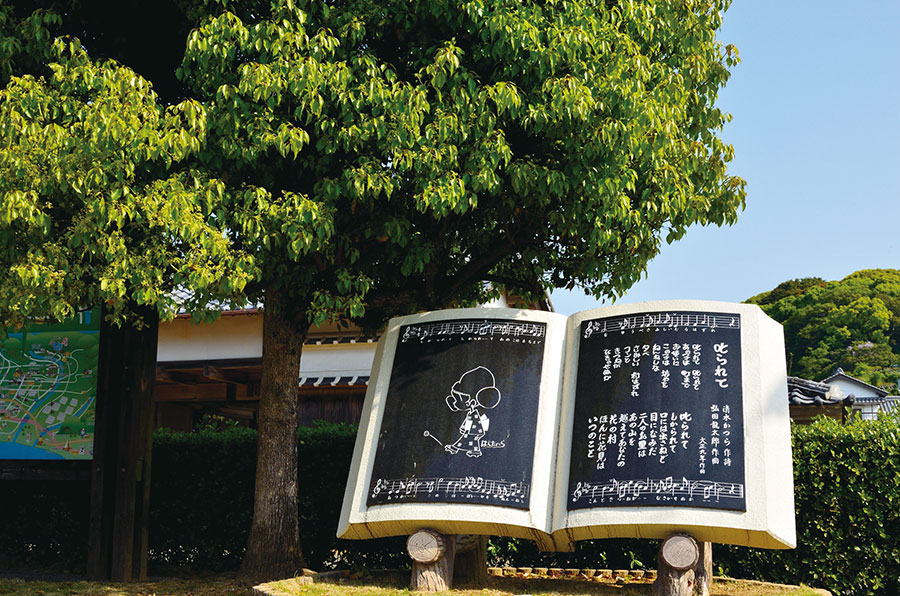

これには、いろいろな方法がありますが、手っ取り早いのは、音楽です。ただし、ベートーベンだのショパンなどという手の届かない高級な楽曲ではありません。一番いいのは、近ごろはやりの歌ではなくて、小学唱歌です。可能なら、それもできれば、古い時代から歌い継がれてきたようなものがいい。たとえば、「叱られて」(作詞: 清水かつら/作曲: 弘田龍太郎)。「叱られて、叱られて、あの子は町までお使いに……」――その情景を心に描き出しましょう。そして一人で歌ってゆきますと、こう来ますね、「夕べさみしい村はずれ、コンときつねがなきゃせぬか」。

この子は、だれに叱られたのでしょう。お母さんかな、狐にだまされないかな、泣きながら歩いているのかな、だれかとは会わなかったのかな。

あれこれと、叱られたその子になって描き出してゆきますと、それは詩の世界を越えて、しだいに小説的世界となってゆくことでしょう。その根本を動かしてゆくのは感性です。

(四)

〈論理・理性(知性)〉と〈情感(感性)〉との二つを育ててくれるのが国語です。

そして、それを表現するのが国語力です。もちろん、知性と感性とが複雑にからみあいながらできあがっていったものが文章です。この文章を読み解いてゆくのが、国語力です。

そしてそれが、あなたのこれからの人生にとって、最高の武器となるのです。余分なことは、忘れてしまってもいい。しかし、国語力こそあなたにとって最も頼もしい味方なのです。それを捨てられましょうか。

Z会顧問 大阪大学名誉教授

加地伸行 (かぢ のぶゆき)

1936年大阪生まれ。1960年京都大学文学部卒業。文学博士。高野山大学助教授、名古屋大学助教授、大阪大学教授、同志社大学フェローを経て、現在、立命館大学研究顧問、大阪大学名誉教授。専門は中国哲学。六十年来、Z会と深い関係があり、今日に至っている。

バックナンバー