読み解く力について考える

さまざまな本

『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』

私たちは文章を読むとき、すでに自分の頭の中にある枠組みに照らして展開や内容を予測しています。文章を読み慣れている人はこうした予測能力がとても高いので、一回読んで「わかったつもり」になりやすい。でも、そのためにかえってより深いレベルでの読みが妨げられることも…。文章の読解は「わかっている」「わかっていない」、マルかバツかの二者択一ではありません。本当は、精度(レベル)の違いがあるのです。「わかったつもり」で満足するのではなく、「より深くわかる」を目指すみなさんに、ぜひ読んでみていただきたい一冊。

『社会に出るあなたに伝えたい なぜ、読解力が必要なのか?』

読解力は国語の授業だけでなく日常生活や仕事、他人との会話、さらには算数・数学の理解にも深く関わっており、「人生に欠かせない力」だと著者はとらえます。社会に出てから求められる読解力とはいったいどんなものなのかを、具体的な事例を引き、多角的に示したのが本書です。多様な人々が共存する社会では、「論理的読解力」と「情緒的読解力」の両方を使いこなす必要があるというのが著者の見解。自身の生い立ちや記者・ジャーナリスト・大学教員としての豊富な経験に基づいて、読解力を鍛える実践的な心得もたくさん挙げてくれています。

『大人の読解力を鍛える』

人間関係を良好に保ち、充実した社会生活を送るためには、相手の気持ちやその場の空気を正確に読み取る力が求められます。しかし、書かれた文章に比べると会話は言葉の省略や話の脱線も多く、論理性において不完全なので、適切に読み取るのが難しい面も……。文学作品や歌詞、さらには映画、絵画、スポーツなどさまざまな対象を読み解くことを通じて、人間関係におけるコミュニケーションスキルを鍛えることができる。そう考える著者が多様なジャンルの作品を取り上げ、社会生活に役立つ「読解力」のトレーニング法を示したのが本書です。

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』

著者の新井先生は数学者で、人工知能(AI)を使った「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトを率いた人です。これからの社会では、膨大な情報を蓄えて加工するような作業は人間のかわりにAIが担うようになるでしょう。一方、読解力・意味を理解する力は人間固有のものであり、AIでは代替できません。人間の仕事に求められるのは、何よりも基礎的な読解力なのです。ところが筆者は、中高生の3人に1人は簡単な文章も読めていないという衝撃的な調査結果を提示します…。読解力こそがAIの時代を生き抜く武器なのだと納得できる本。

『プリンストン大学教授が教える “数字"に強くなるレッスン14』

私たちが見聞きする情報には、統計データなどに基づくさまざまな数字が含まれています。ところが数字で示されるデータは具体的にイメージしにくいため、ふつうの人はその数字が本当なのかどうか、評価することはできないと思いこんでしまいがち。でも、実はそうではありません。本書は、著名なコンピュータ科学者が小学校レベルの算数しか使わずに「数字を読む力」を高める視点と方法をわかりやすく解説した本です。社会的現実を数字でとらえようとするときに欠かせない「フェルミ推定」の考え方などが自然と身につくように構成されています。

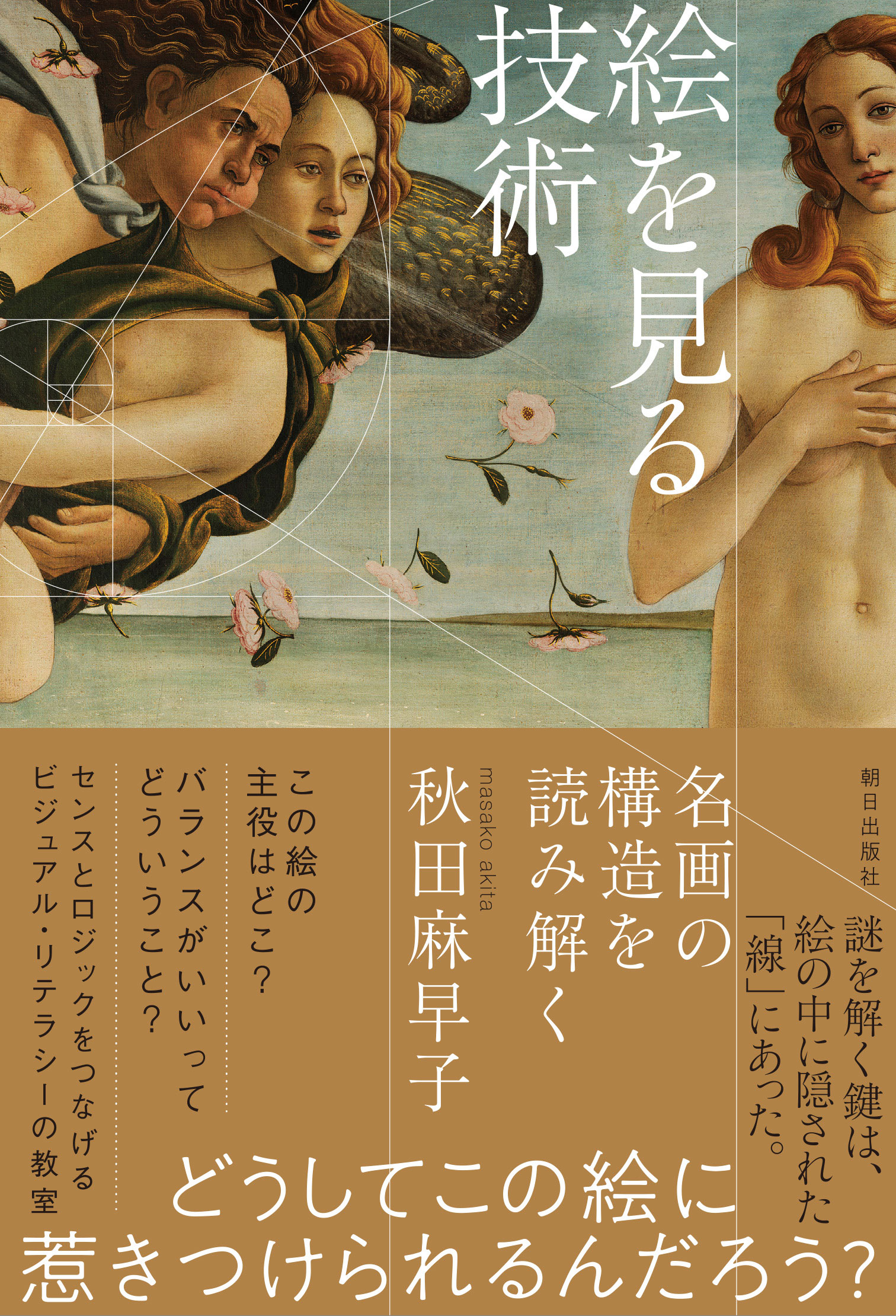

『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』

絵画を鑑賞する場合、私たちはいったい何をどう読み取ればよいのでしょうか。美術が好きな人でも、作品のすばらしさを明確に言葉で説明するのはけっこう難しいですよね。絵画に関する解説書というと、描かれていることの「意味」を歴史的観点から述べている本が多いのですが、本書は美術の専門家でなければなかなか学ぶ機会がない「構図」や「色彩」を正面から取り上げているのが特色です。歴史的名画を題材に、画家たちが凝らした造形の工夫がていねいに分析されていますので、きちんと読めば絵画作品を読み解く力が身につくでしょう。

『ラグビー知的観戦のすすめ』

2019年、日本で開催されたラグビーワールドカップで、日本代表チームは史上初めての決勝トーナメント進出を果たしました。これをきっかけに、多様なポジションの選手が力を合わせるラグビーの面白さを知った人も多いでしょう。かつて日本代表チームのキャプテンを務めた著者は、本書の第2章でラグビーの試合の見どころを詳しく解説してくれています。ラグビーに限りませんが、競技のルールや戦術を深く理解すれば、試合の展開や選手の動きの意図が読み取れるようになる。こうした「読解力」が身につくと、観戦するのがいっそう楽しくなりますね。

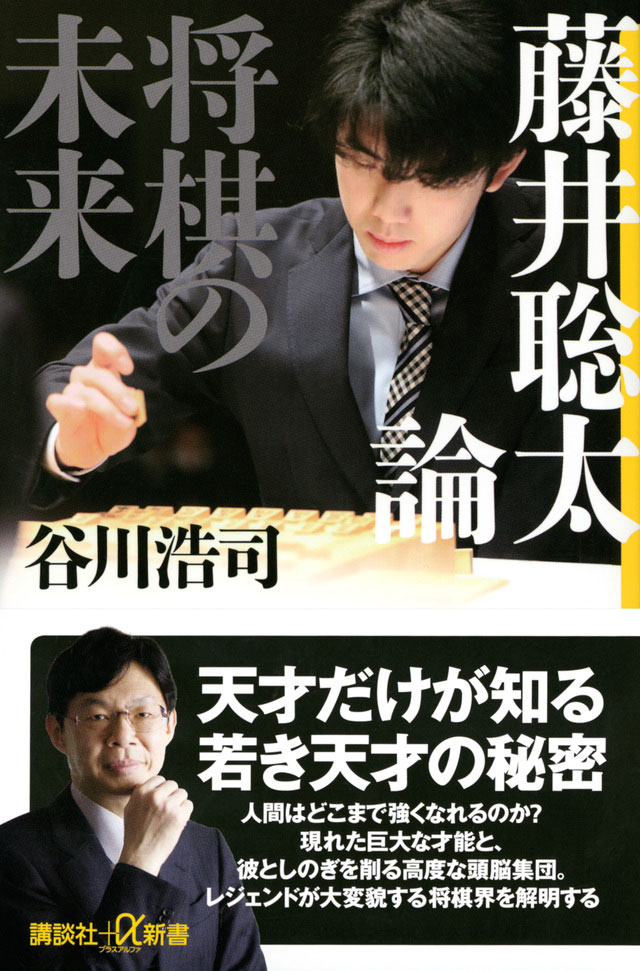

『藤井聡太論 将棋の未来』

史上最年少でプロ入りを果たして以来、次々に将棋界の記録を塗り替えた藤井聡太さんの強さの秘密、そしてAIの普及が将棋界にもたらした革命的な変化を論じた本。著者の谷川九段は1983年、史上最年少の21歳で名人位に就いた伝説の棋士です。現代のトップ棋士はAIソフトで徹底的に研究したうえで、対局では膨大な指し手を正確に読む力、集中を切らさず思考し続ける力、直観的に形勢を判断する力、時間をうまく使う力など、あらゆる種類の知力を総動員して戦っています。こうした総合的、多面的な力は、広い意味での「読解力」に通じる気がします。