授業で、友達とある問題についてどう考えたか、ということについて話し合うということがあった。私は、いつも仲の良い友達とだけ話し合ってしまう。……すぐに仲の良い友達と話し始めることで、他の人と関わらないようにしたことがあった。そのため、話し相手がいない、一人になってしまう人が出てしまった。人は誰でも自己中心的になってしまうことがある。けれども、それによる行動により傷ついてしまった人もいたはずだ。……自己中心的になってしまうということは誰でもある。だからこそ、思いやりの気持ちをもって行動していきたいと思う。

答案講評 2月の回答選と解説

今回の課題

今回は、次の添削問題について、Z会に届いた答案の紹介と講評をお届けします。

次の課題ア〜エのうち一つを選び、作文を書きなさい。

・課題文を読んで考えたことを、自分の体験をふまえながら、【課題ア】二五〇字以内、【課題イ】六〇〇字以内で書きなさい。

・資料を読み取り、他国の若者と比較した「日本の若者」の特徴と、それをふまえてあなたの考えたことを、【課題ウ】二〇〇字以内、【課題エ】六〇〇字以内で書きなさい。

答案拝見

M.T.さん

K.W.さん

【資料型】将来に希望をもつために、自分の悪い所もポジティブに考えるべき

私はこの(グラフの)原因として、日本の若者は自分に自信がないことが多いということが挙げられると思う。……日常で自分の悪い所に気付くことがある。そのとき「自分はダメだ」というふうに感じてしまう。……私は、自分も含めて日本の若者はポジティブに考えることが苦手なのだと思う。また、日本人の謙遜する文化があるということも理由の一つだと思う。私は自分の悪い所もポジティブに考えて自分に自信をつけていきたい。

今回の優秀作品

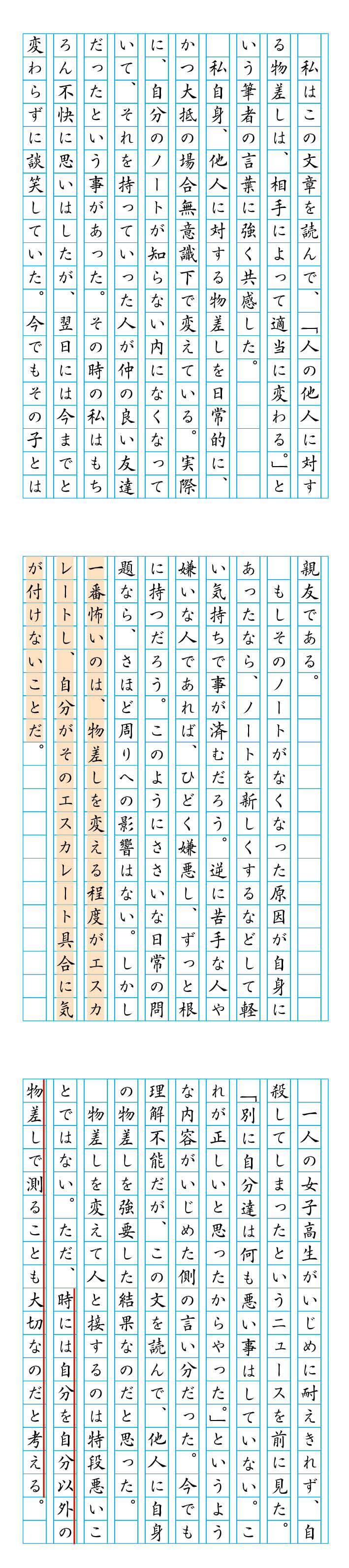

M.I.さんは、「『人の他人に対する物差しは、相手によって適当に変わる。』という筆者の言葉に強く共感」しています。第一段落で、自分がこの文章のどこに注目して作文を構成していくのかを明示していてよいですね。第二〜三段落では、「ノートの紛失」という身近な体験を通して、相手によって物差しが変わることが、いかに自己中心的な言動につながるがが述べられています。さらに第四段落では〈物差しの違いによって起こり得る、無意識に人を傷つけるという罪〉の最も深刻な問題と言える例が挙げられます。第三段落の終わりに書かれた「一番怖いのは、物差しを変える程度がエスカレートし、自分がそのエスカレート具合に気が付けないことだ」という意見を反映した具体例として説得力がありますね。

最終的に「時には自分も自分以外の物差しで測ることも大切なのだ」と考えたM.I.さん。この表現が少し分かりづらかったのが惜しかったです。「二つの物差しをどの程度変えているのかを自覚するために、時には自分自身の言動を他人の立場に立って客観的に評価することも大切なのだ」といったところでしょうか。抽象的な表現や比喩的な表現は、自分では分かっているつもりでも読み手には解釈が難しい場合がよくあります。読み手に伝わる作文を目指してがんばってくださいね。

※今回の講評はここまで。そして中学作文コースも今回が最後の課題でした。これまでいろいろな課題に取り組んでもらいましたが、正解が定まらない作文を書き上げることはなかなか大変だったと思います。それだけに、みなさんの〈考える力〉と〈書く力〉は十分鍛えられたはず。今後、みなさんがこの力をさらに伸ばしていくことを期待しています。

今回は、文章を読んで書く【文章型】の作文と、グラフなどを読み取って書く【資料型】の作文のどちらか一つを選んで作文を書く課題でした。どちらのタイプの課題でも、与えられた文章、あるいは資料から作文に取り上げる要点を的確に読み取ってまとめること、そして、読み取った事柄に対して自分の意見をはっきり示すことが重要です。まずは、この二つがきちんとできているか、自分の答案を見直してみてください。

【文章型】の作文では自己中心的なふるまいをしてしまったという体験を紹介するだけで、それがどのように「無意識のうちに相手の心を傷つけるという罪」につながったのかというところまで自分の考えを深め切れていなかったものが目立ちました。自分の体験をもとに、〈ではどのように心がければよいか。どのように行動すべきか〉という点まで述べることができると、読む人をひきつける説得力のある作文になります。

【資料型】の作文では、多くの人が資料を正しく読みとれていました。ただ、その理由が絞り切れていないものや、理由と改善策がうまく結びついていないものも多々ありました。設問は資料の読み取りだけではなく、「それをふまえてあなたが考えたこと」も要求しています。特に【課題ウ】のような少ない字数では、数値の読み取りをできるだけ簡潔かつ的確にまとめ、自分の考えを丁寧に説明できるとよいですね。

ここでは、みなさんの考えた意見をいくつかと、「今回の優秀作品」として、特によく書けていたM.I.さんの作文を紹介します。