私は昨年、生活に困っている人達に食料や衣類の支援をするボランティアをした。すべての物を配った後、支援が必要な方たちと会話する機会があった。生活に支援が必要になるまでの話や、幼少期の話などをしてもらった。この話を聞いた時、外見だけでは分からない過去を持っていることを改めて実感し、人の見方や物の見方が変わった。ボランティアをやっていなければ一生聞くことのなかった話であり、多様な人を理解するためにボランティアは大切だと思った。

答案講評 1月の回答選と解説

今回の課題

今回は、次の添削問題について、Z会に届いた答案の紹介と講評をお届けします。

次の課題ア〜エのうち一つを選び、作文を書きなさい。

・「読書から学んだこと」という題で、【課題ア】二五〇字以内、【課題イ】六〇〇字以内で作文を書きなさい。

・中学校で「ボランティア活動を必修化する」ことについて、「賛成」「反対」のいずれかの立場に立って、【課題ウ】二五〇字以内、【課題エ】六〇〇字以内で作文を書きなさい。

答案拝見

Y.W.さん

H.S.さん

【ディベート型】(反対)ボランティアをすると自主的に学べなくなる

以前私は、ボランティアに自主的に参加したことがありました。その時に、人を助けるうれしさや挑戦してみることの大切さを学ぶことができました。そこでの経験は今でも生かされることが多いです。しかしながら、ボランティアが必修となってしまうと、やらされている感があり、めんどうくさがりながらしてしまうと思います。

K.K.さん

【題提示型】自分で経験できないことが、間接的に経験できる

私はある日、人間の身体のことを研究している人の本を読んだ。私には身体についての特別な知識はないので、私一人で身体の研究を行うことはできない。しかし、その本を読むことで私は、一日どのくらい睡眠や運動をするべきなのかを、研究データとともに知ることができた。また、それらの知識を自身の生活で活かせた。

今回の優秀作品

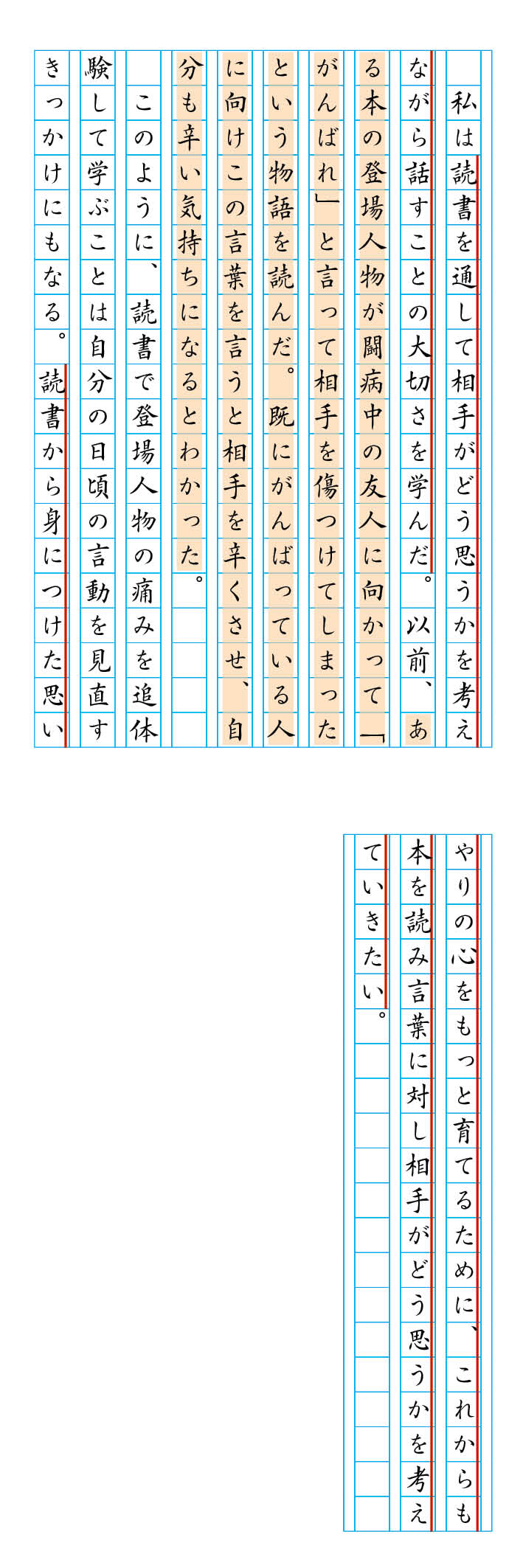

A.M.さんが読書を通して学んだことは、「相手がどう思うかを考えながら話すことの大切さ」です。第一段落では本の内容(「『がんばれ』と言って相手を傷つけてしまったという物語」)とA.M.さんの感想(「既にがんばっている人に向けこの言葉を言うと相手を辛くさせ、自分も辛い気持ちになるとわかった」)が簡潔にまとめられています。

続く第二段落では、第一段落の内容を一般化して「読書で登場人物の痛みを追体験して学ぶことは自分の日頃の言動を見直すきっかけにもなる」と述べ、冒頭で挙げた学びの内容に具体例を補足する形で「読書から身につけた思いやりの心をもっと育てるために、これからも本を読み言葉に対し相手がどう思うかを考えていきたい」と結論づけています。物語の内容とA.M.さんの学びとのつながりがわかりやすいため、文章に説得力が出ていてすばらしいですね。このように、具体例と結論のつながりを大切にすると文章に説得力が増し、テーマに沿った作文を書くことができますよ。

今回の講評はここまで。次回も、みなさんの答案を楽しみに待っています!

※毎月、Z会に届いた答案の中から「キラリと光る作品」を選んで「講評」に掲載します。早めに提出し、「講評」掲載をめざしましょう!

※「講評」は毎月中ごろに公開します。お楽しみに!

今回は、【題提示型】と【ディベート型】のどちらか一つを選んで作文を書く課題でした。どちらのタイプの課題でも〈自分の意見が伝わるように書く〉ということがもっとも大切なポイントですが、課題のタイプによって注意すべき点が異なります。

【題提示型】の作文では、自分の体験と本の内容のどちらかの説明があいまいなために両者の関係がはっきりせず、結果的に〈何を学んだのか〉を深めきれずに終わっているものが目立ちました。限られた字数の中で簡潔に具体例を挙げたうえで〈題で求められていることに明確に答える〉ことを意識しながら作文を組み立てる必要があります。

【ディベート型】の作文では〈賛成・反対の立場とその理由〉をはっきり示すことはできていました。ただし、具体例の説明や考えの根拠が足りず説得力が不十分なものが目立ちました。理由を説明するときは、課題を読んで初めに思いついたことを表面的に述べるだけではなく、自分の体験や経験から感じたり考えたりしたことをふまえて具体的に説明するように心がけると、説得力のある作文になります。

ここでは、みなさんの考えた意見をいくつかと、「今回の優秀作品」として、特によく書けていたA.M.さんの作文を紹介します。