私は数学の証明の問題にとても苦戦していた。授業の中だけでは理解できず、放課後、先生に「ここの問題を教えてほしい。」とお願いした。何度も問題を解き、頭の中で理解ができてくると楽しいと感じ、より勉強に興味を持つことができた。深く知れば知るほど、今まで見えなかった考え方や解き方を工夫することができるのだ。

答案講評 1月の回答選と解説

今回の課題

今回は、次の添削問題について、Z会に届いた答案の紹介と講評をお届けします。

課題文(加藤秀俊「情報時代の自己教育」)を読んで考えたことを三〇〇字以内で書きなさい。ただし、作文全体を二段落に分け、具体例(自分の体験や、見たこと・聞いたことなど)をふまえて書くこと。

答案拝見

M.N.さん

S.I.さん

「知ったかぶり」をしないことが大切

先日、私は好きなバスケ選手について話していた。私の知らない選手が話題になった。周りのみんなは知っていたので、私も知っている風にしていた。その話題が盛り上がり、みんなが好きなところ、特徴などを言い合っていた中、私は何も言えず、ただ困っていた。私はバスケをやっているので「知らない」とは言えなかった。

*「バスケ」と略さずに、「バスケット」とするとよいですね。

H.K.さん

何事にも好奇心を抱くことが大切

先月、私は月の満ち欠けや季節の星の名前が出てくる小説を読んだ。何だか小難しい話でその小説を楽しめなかったため、私は途中で読むのを諦めてしまった。後日、その小説を読めないのは少しもったいない気がして、私は月と星について勉強することにした。すると段々天体に興味が湧き、小説の内容も分かるようになってきた。

今回の優秀作品

K.D.さんは、作文の材料として先生の質問に答えられなかった体験を挙げ、その時の先生の言葉を紹介しました。先生の言葉を聞いて「モヤモヤしていた気持ちが晴れた」というように、「その時どう感じたのか」まで書いたことで、具体例が説得力をもったものになりましたね。

第二段落では、「知らなくても恥ずかしくないと伝えてくれる人がそばにいたら、好奇心を開放して、自分の人生をより豊かにできるはずだ」という箇所が目を引きました。というのは、課題文の筆者が主張している、「外界の情報をとりいれてみずからをゆたかにしてゆくプロセスを継続していなければいけない」という内容をよく理解した上で、独自の考えも加えることができているためです。K.D.さんの答案からは難しい内容をわかりやすく読み手に伝える高い表現力も感じられました。

今回の講評はここまで。次回も、みなさんの答案を楽しみに待っています!

※毎月、Z会に届いた答案の中から「キラリと光る作品」を選んで「講評」に掲載します。早めに提出し、「講評」掲載をめざしましょう!

※「講評」は毎月中ごろに公開します。お楽しみに!

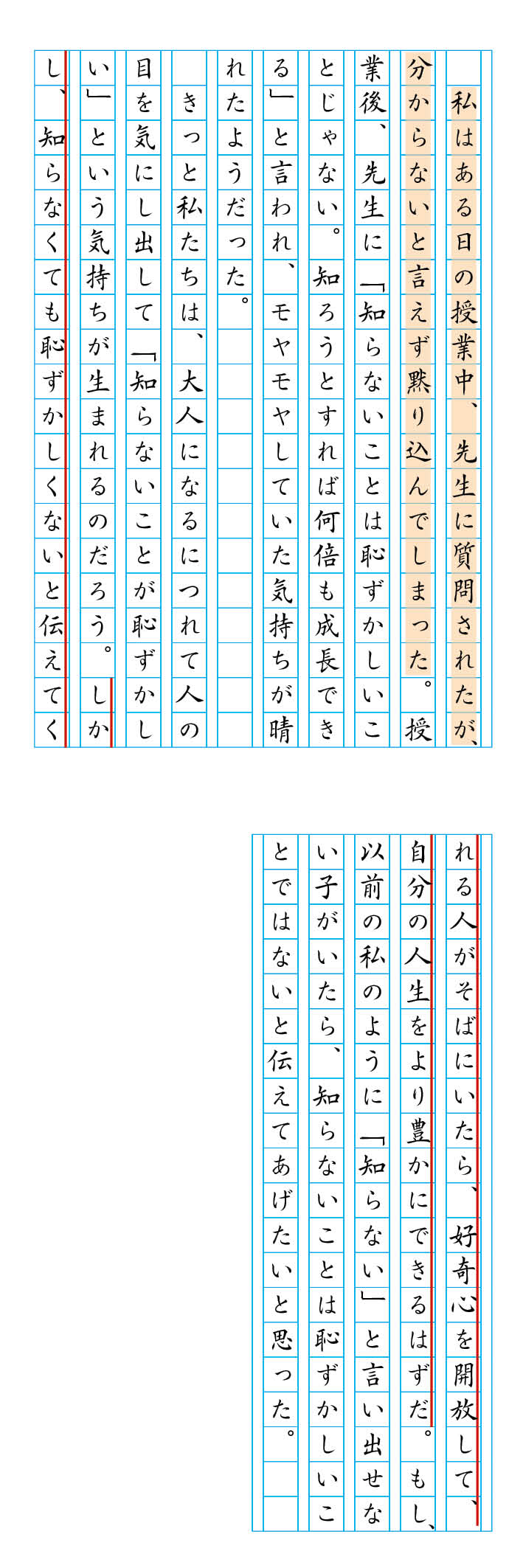

今月は、具体例をどうするかで皆さん困ったのではないでしょうか。具体例の内容が漠然としていたり抽象的だったりした答案が多かったと感じました。ところで、今回の作文で一番大切だったのは、課題文の筆者の主張を正しく理解することだったと思います。筆者の主張は、課題文の最後の段落にある「生涯をつうじた継続的な教育」という言葉に表されていましたね。この言葉を理解して、単なる「好奇心の大切さ」ではなく、「好奇心はなぜ大切なのか」まで考察できていた答案には説得力がありました。では、いくつか答案を見てみましょう。また、「今回の優秀作品」として、特によく書けていたK.D.さんの作文を紹介します。