確かに市内5校で17時延長が認められていないのは青原高校のみでアンケート結果からも部活動の終了時間延長での充実を求めている。しかし生徒477人中部活動の時間延長の意見は28通のみでそうすると交通量の多い時間と重なり安全確保が難しく反対する。

愛知県 M.S.さん

「国語の準備室」にようこそ! 今回の宿題は以下の通りです。

【この問のねらい】

★与えられた条件にもとづいて、文脈にあった説明を資料から根拠を導きながら構成する力を測るのがこの問いのねらいです。

※条件が設定する文脈に沿った内容を考える思考力、資料から適切な根拠を取り出す判断力、条件に応じた構成・分量で適切にまとめる表現力が求められます。

【解説】

条件が多いので、それらをきちんと守りながら回答しましょう。

まず、1文目・2文目の書き出しが指定されています。ここで、それぞれの文がどのような文脈におかれているかに注意してください。ヒントになるのは、空欄直前の「提案の方向性はいいと思うのですが、課題もあると思います」という発言です。空欄イには、この発言を受けて、それを補足する内容が入ることが予想できます。

そうすると、「確かに」のあとに続く内容は、延長の要望にとって《肯定的》な要因(=提案の方向性はいいと思う)だと想定できます。そして、「しかし」のあとに続く内容は、延長の要望には《否定的》な要因(=課題もある)だと想定できます。(4)の条件にあるように、各要因はそれぞれの資料から取り上げましょう。

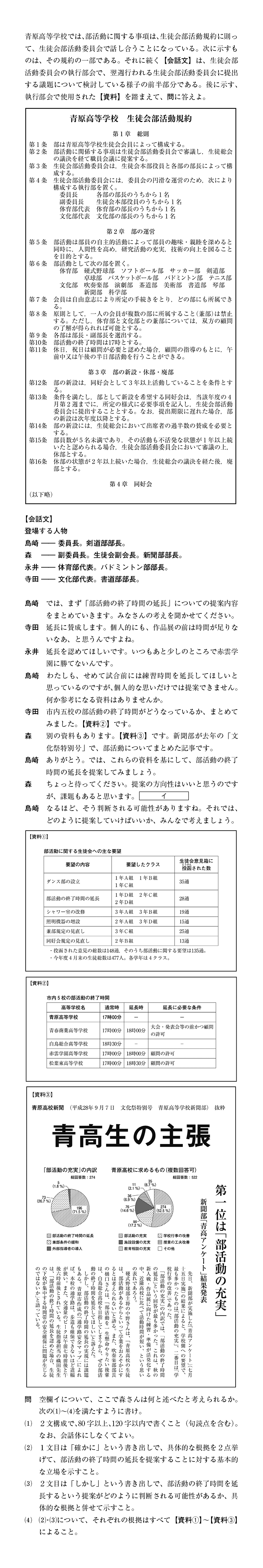

まず1文目は、(2)の条件より「確かに」から始まります。ここで、部活動の終了時間の延長の要望にとって《肯定的》な要因をあげましょう。【資料1】の要望数や、【資料2】の他校と比較した終了時間などがその要因になります。「基本的な立場を示す」とは、こうした要因から《延長の要望はもっともである》と判断することです。

次に2文目は、(3)の条件より「しかし」から始まります。ここで、1文目で示したような立場が《否定的》に判断される可能性をあげましょう。《否定的》に判断される要因は、【資料3】の記事後半にある「延長の実現には課題もある」以降の内容です。具体的には、通学上の安全に関する問題をあげましょう。

【解答例】

確かに、部活動の終了時間の延長の要望は多く、市内に延長を認める高校も多いことから、延長を提案することは妥当である。しかし、通学路は道幅も狭い上に午後六時前後の交通量が特に多いため、安全確保に問題があり、延長は認められにくいのではないか。(118 字)

この記述問題を採点するにあたっての基準は以下の通りです。

(1)80字以上、120字以内で書かれていること。

(2)2文で書かれていること。

(3) 1文目が「確かに」という書き出しで書かれており、かつ、それに続く文脈において、次の3つの内容がすべて書かれていること。

・「部活動(の終了)時間の延長の要望が多い」ということ。…(具体的な根拠その1)

・「(市内に)部活動(の終了)時間の延長を認める高校も多い」ということ。…(具体的な根拠その2)

・部活動(の終了)時間の延長を「提案することは妥当である」ということ。…(基本的な立場)

(4)2文目が「しかし」という書き出しで書かれており、かつ、それに続く文脈において、次の2つの内容がすべて書かれていること。

・「(通学路の)安全確保に問題がある」ということ、「通学路は道幅も狭い上に午後六時前後の交通量が特に多い」ということのどちらかが書かれていること。…(具体的な根拠※両方書かれていてもよい)

・部活動(の終了)時間の「延長は認められにくい」ということ。…(提案がどのように判断される可能性があるか)

自分の書いた内容が、これらのポイントを満たしているかどうかを確認してください。それでは、みなさんから送られてきた回答を見てみましょう。

確かに市内5校で17時延長が認められていないのは青原高校のみでアンケート結果からも部活動の終了時間延長での充実を求めている。しかし生徒477人中部活動の時間延長の意見は28通のみでそうすると交通量の多い時間と重なり安全確保が難しく反対する。

☆のカケラさんの回答:

確かに近隣高校に比べ本校の部活動の活動時間は短く延長を認めた方が生徒も充実した活動を行うことができる。しかし、これまで延長が認められてこなかった背景に本校の通学路が狭く、下校時の安全確保上の問題があり、これを解決できなければ却下され得る。

けいちゃんさんの回答:

確かに、資料2から、青原高校の部活動可能時間は近隣の学校より短く、資料3から、生徒の多くが部活動の終了時間の延長を求めていることは分かる。しかし、資料3にあるが、それでは生徒の下校が集中する時刻の安全確保の問題で認められない可能性がある。

いずれも文脈をとらえていることは文章全体から理解できますが、1文目の条件にある「基本的な立場を示す」ことができていないのが惜しいです。

確かに多くの青高生は部活動の充実、特に活動時間の延長を求めているし、近隣高校と比べて活動時間が短いので賛成だ。しかし、通学路の道幅が狭いなど、延長をした際の下校の安全確保が難しいという理由で認められないことがあるだろう。

条件をふまえて、盛り込むべき要素を押さえることはできています。あとは内容を整理しながら表現をブラッシュアップしましょう。例えば、1文目では何に対して「賛成」なのかを明示し、2文目では「交通量の多い時間帯」についても言及できれば、よりよいものになります。

LOVE舎人さんの回答:

確かに他校は終了時間が遅かったり延長が認められたりしていて、生徒からも延長を望む声は大きく必要な提案ではあると思う。しかし、通学路の安全性が保障されていない現状では生徒を危険にさらすという点で難色を示されるのではないか。

G.S.さんの回答:

確かに市内の他校では部活動の終了が延長できて、生徒からの要望も多いので良い提案だとは思います。しかし、本校の通学路は道幅が狭く、部活動を延長した際の終了時間が交通量のピークになるので、本校での終了時間延長は危険と判断される可能性があります。

いずれも条件をふまえながら、自分なりの表現で適切にまとめられています。声に出して読みあげてみると、「確かに」から「しかし」へのつながりが自然で、よく練られた表現になっていることがわかりますね。

今年度の国語準備室からの宿題はこれが最後です。これまで青原高等学校生徒会部活動委員会での会話文をもとに出題してきましたが、今回の宿題は字数がもっとも長く、また、条件が多い出題でした。

新傾向の入試では、準備室の宿題で扱ったような会話文や箇条書きの資料やグラフなどさまざまな形式のテキストが取り上げられることが予想されますが、読解の基本はこれまでの論説や小説などの文章と変わりません。《問われていることに対して答える。そのために、与えられた題材を読んで、答に必要な箇所を探し出す》ということに尽きます。

記述についても《全体を通して言いたいことが明確にわかる文章を書く》という基本はこれまでと同じです。ただ問題文や資料を切り貼りしてつなげるのではなく、全体を通して何が言いたいのかを意識して回答を書き上げてください。

まず、1文目の条件にある「基本的な立場を示す」ことができていません。2文目は否定的な要因として「安全確保が難しい」ことに言及できていますが、それが「生徒総数に占める時間延長への要望数」となぜ結びつくのか説明が不十分。最後の「反対する」も、文脈にあわせて「反対されるおそれがある」とまとめたほうが適切です。